Возможна и другая этимологическая версия, что топоним Мустола образован от фин. musta «черный» (по формуле: фин. musta + фин. топонимическая частица -la, обозначающая место, = «черное место»), а топоним Мустуева (гора) может иметь прибалтийско-финские отантропонимные истоки. Так, Муллонен И. И., рассматривая топоним Мустово, пишет: « Мустово: современный облик восходит к более раннему, однозначно указывающему на отантропонимные истоки названию Мустоевское, Мустиево, Мустуево [Витов, Власова 1974: 32]. Прибалтийско-финский антропоним Musta, Mustoi (musta «черный») был широко известен в карельском и вепсском именослове [Nissila 1975: 142; Муллонен 1994: 96]» [60, с. 152—153]. Но, все таки мало вероятно, что названия села и деревень Мустела Куйвошского погоста (см. табл. 4) происходят от фин. musta «черная», поскольку, обычно, прилагательное musta прилагается к существительному: фин. musta hevonen «вороной конь», фин. musta kettu «черно-бурая лисица», фин. musta joutsen «черный лебедь», фин. musta herukka «черная смородина» (Suomi-venäjä sanakirja), просто «черная» маловероятно. А вот название Деревня Мустосара («Черный остров», фин. saari «остров») Ижерского погоста (табл. 4), а также встречающиеся топонимы Мустайоки (фин. Mustajoki – фин. калька рус. Черная река), очевидно, имеют прибалтийско-финское происхождение. Чисто финским топонимом, вероятно, является Mustamäki (фин. mäki «гора») (Uusimaa, Etela-Suomi, Finland).

Как известно, по «Ореховскому мирному договору 1323 года» новгородцы отдали шведам «по любви» три погоста: «…и да князь великий Юрги со всем Новымгородом по любви три погосты Севилакшю, Яскы, Огребу – Корельскый погосты…». Сегодня на месте «Погоста Яски» находится поселок «Лесогорский» (до 1948 года Яски, Яаски, Яскис, финск. Jääski ) – посёлок городского типа в Выборгском районе Ленинградской области. По Словарю Фасмера второе значение слова яска: «…II я́ска II «ласка, Мustela nivalis».», а как мы выяснили лат. Мustela на Карельском перешейке – это черная куница. То есть целый погост назывался «Куничным» («Чернокунским»). Вероятно, и само слово ласка (куница) происходит от яска (с добавлением протетического л : яска -> л'аска -> ласка ). Достаточно распространённая фамилия Яскин, вероятно, также происходит от яска в значении ласка, черная куница, по существу, означая – Ласкин (Куницын).

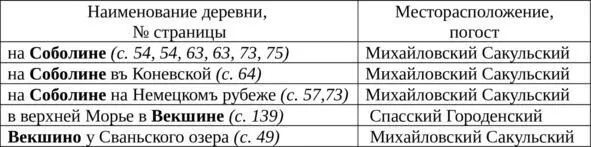

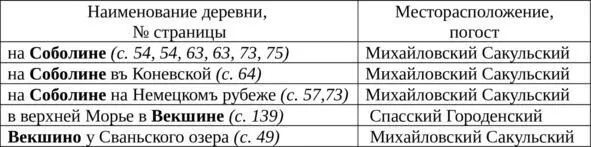

Нашлись топонимические свидетельства и добычи соболя на Карельском перешейке – это названия 9 деревень в Михайловском Сакульском погосте (ныне поселок Громово, Приозерский район Ленинградской области), приведенные в табл. 5.

Таблица 5

Топонимы с основами собол- и векш- по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

Нашла свое отражение в топонимии Карельского перешейка и охота на белку, которая на древнерусском языке называлась векша (см. табл. 5) и была также как куна денежной единицей в Древней Руси: «ве́кша 1. „белка“, 2. „блок“, др.-русск. вѣкъша – денежная единица…» (Словарь Фасмера). В XI веке 1 гривна равнялась 25 кунам или 100 векшам, т.е. 1 куна равнялась 4 векшам.

Мех куницы был важнейшим предметом экспорта и наибольшей статьей дохода Древней Руси. Меха экспортировались не только на Восток (Византия), но и на Запад, куница (мех) и куна (деньги) служили как бы визитной карточкой Древней Руси. По нашему мнению, с кунами (денежными единицами) и куницами (мех) связано и одно из западноевропейских названий Руси «Кунигард». Выскажем предположение, что западноевропейцы так называли Русь потому, что она изобиловала куницами, а денежная единица Руси называлась «куной» (им. падеж «куна»), причем первоначально «Кунигардом» назывался именно «Остров русов» (Гарды). В этом названии западноевропейцами точно подмечена характерная особенность Древней Руси. Позднее название Кунигард мигрировало и закрепилось за Киевом как столицей Руси и крупнейшим центром торговли мехами в средневековой Европе. Существует и другая версия этимологии Кунигард. Адам Бременский в хронике «Деяния гамбургских архиепископов» (1070-е гг.) сообщает, что «варвары-даны» называют Русь (Ruzzia) «Кунигард» потому, что там раньше обитали гунны: «Она [Русь] называется также Кунгард (Chungard), так как поначалу там обитали гунны (Huni)» (IV, 11. Схолия 120) [16]. Эта схолия приписывается редактору хроники. Но гунны «поначалу» обитали где-то на севере Китая, почему «варвары-даны» так не называли Германию или Паннонию, в которых гунны были более, чем на Руси и Киеве? Версия этимологии Кунигард от гуннов стала одним из оснований для утверждения писателем, историком, Директором Московской Оружейной палаты, членом-корреспондентом Петербургской Академии наук Вельтманом А. Ф. о том, что вождь гуннов Атилла в V веке был «великим князем киевским, и всея Руси» ( Вельтман А. Ф. «Атилла и Русь IV и V века», 1858 г. ) [18].

Читать дальше