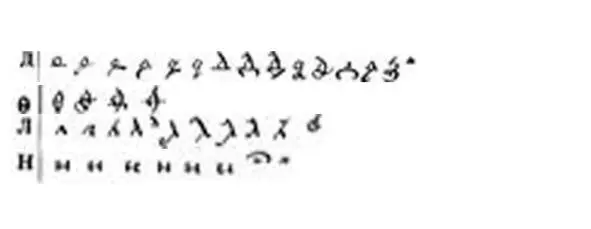

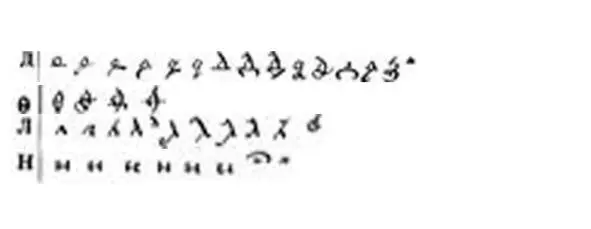

Если просуммировать доходы по деревням, то получается 39 белок, а в тексте указана общая сумма равная 54 белкам. Откуда взялись еще 15 белок? Что это? Описка? Арифметическая ошибка? Или приписка? На наш взгляд, здесь ошибка при расшифровке рукописи ПКВП, в которой числа написаны не привычными для нас арабскими цифрами, а буквами кириллицы с титлом над ними. Число 39 буквами кириллицы записывается как ЛӨ (с титлом наверху), а число 54 как НД (с титлом наверху). Написание древнерусской буквы Ө(фита) в скорописи очень близко к написанию буквы Д. Буква Нписалась с наклонной палочкой посередине как в русской букве И, если в ней первая вертикальная палочка написана нечетко, то ее можно принять за букву Л. (см. рис. 3). Таким образом, в данном случае мы столкнулись с ошибкой при расшифровке рукописи ПКВП, выполненной скорописью.

Мы остановились на этом случае подробнее, поскольку это хороший пример, показывающий возможность ошибок при расшифровке рукописи ПКВП. В данном случае, какая разница 39 или 54 белки? Это ни на что не влияет. Но ошибки в рукописи ПКВП или при ее расшифровке могут иметь и более серьезные последствия, в результате которых появляются топонимы, никогда не существовавшие в действительности. Например, ошибочное название реки «Сетуя» вместо «Селуя» серьезно исказило представление о географии размещения Ижерского погоста Водской пятины и месторасположения «Галтеева острова» [96].

Рисунок 3. Написание букв Д, Ө, Л, Н в скорописи XVI века

Следует отметить, что куницу промышляли на Карельском перешейке и южнее Сосново. Так, еще в конце XVIII века в районе деревни Морье (см. Раздел 3.4), восточнее Токсово, как свидетельствует академик Озерецковский Н. Я. (1750—1827) в своей книге «Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому» (1792 г.): «…не всякому может быть известно, что в таком близком расстоянии от столичного российского города ( в 50 верстах от С.-Петербурга – С.В. ) попадаются также лоси, барсуки и куницы. Барсуков находят в норах летним временем, куницы добываются зимою…» [64].

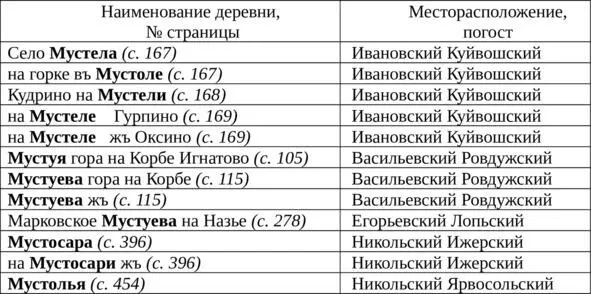

Но и это еще не все! На Карельском перешейке по ПКВП встречается такой топоним как Мустела. По латыни Mustela (Мустела) означает «ласка (зверёк)» (Латинско-русский словарь), но этим именем называют всех куничных: «Куницы (Mustela) – род хищных из семейства куничных или хорьковых.» (Словарь Брокгауза). Лесная куница по латыни называется Mustela Martes , каменная куница – Mustela foina . В Европейских языках куницу чаше называют marten. На Карельском перешейке и его окрестностях по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» зафиксировано 12 топонимов Мустела (куница) и его деривативов (см. табл. 4).

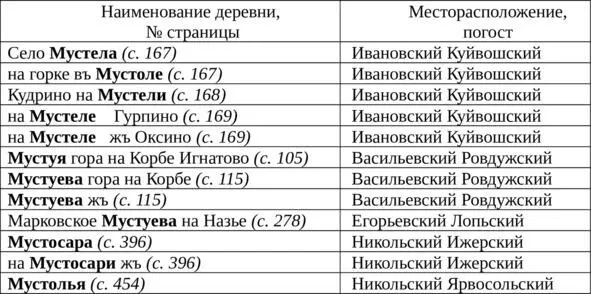

Таблица 4

Топоним Мустела и его деривативы по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

Приведенные в табл. 4 топонимы, встречающиеся в Куйвошском, Ровдужском, Лопьском, Ижерском и Ярвосольском погостах, расширяют границы распространения куницы на Карельском перешейке, даже выходя и за его пределы.

Как отмечалось выше, в европейских языках куницу чаще называют marten: фран. fouine, martre , нидер. marter, marten, marter-, marters, De marter , ит. martora , греч. κουνάβι, κουναβιού, το κουνάβι, marten , нем. marder , эст. nugis, Marten, kärbi-, lahits, juures Marten.

На финском языке куница называется näätä, marten, näädän , на карельском niä|dy (-jän, -diä; -döi); kunič|ču (-an, -čua; -čoi) [13], в скандинавских языках: дат. mår, marten, mår-, maar , швед. mård , норв. marten, mår, Mårten, mink, måren.

В славянских языках: укр. куниця , бел. куніца, куніцу , пол. kuna, словен. kunami, kuna, kune, belica, marten , чеш. kuna, Marten, kuní, kuny, kuna lesní , болг. бялка, Мартен, белка, златка, белки , хорв. kuna, kuna zlatica, kunu, kuna bjelica, zlatica , макед. куна, Мартен, белка, Marten . Примыкает к ним лит. kiaunė, Marten, kiaunės, Martino, kiaunena .

Варяги-русь называли куницу куной (куницей) и мустолой, но в конечном итоге в русском языке осталось только название куница. Слово мустола (от лат. Mustela «ласка (зверёк)») было заимствовано варягами-русь в Западной Европе еще до того как там закрепилось за куницей название Мартен ( Marten), что свидетельствует об архаичности топонима Мустола и может быть отнесено к позднеримским временам (I—IV вв. н.э.).

Читать дальше