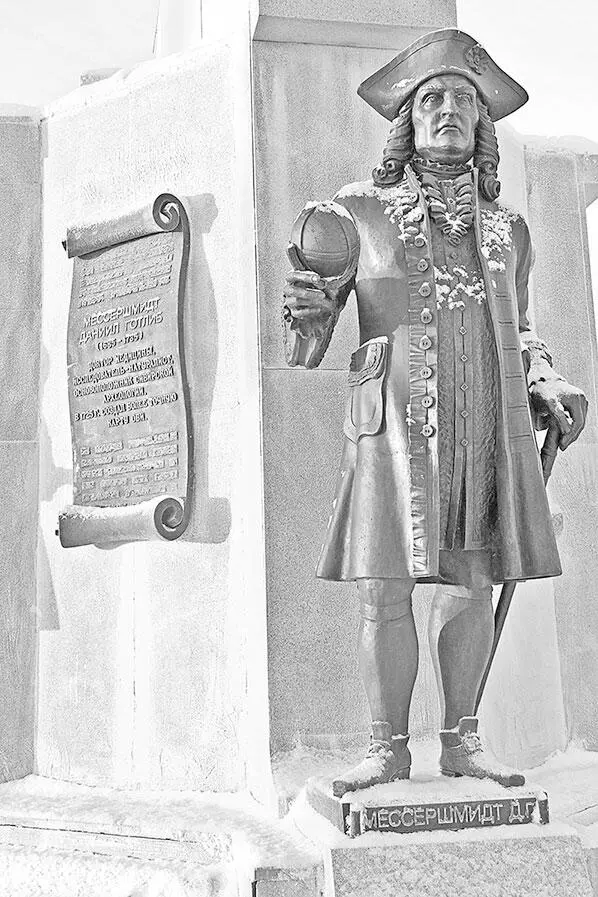

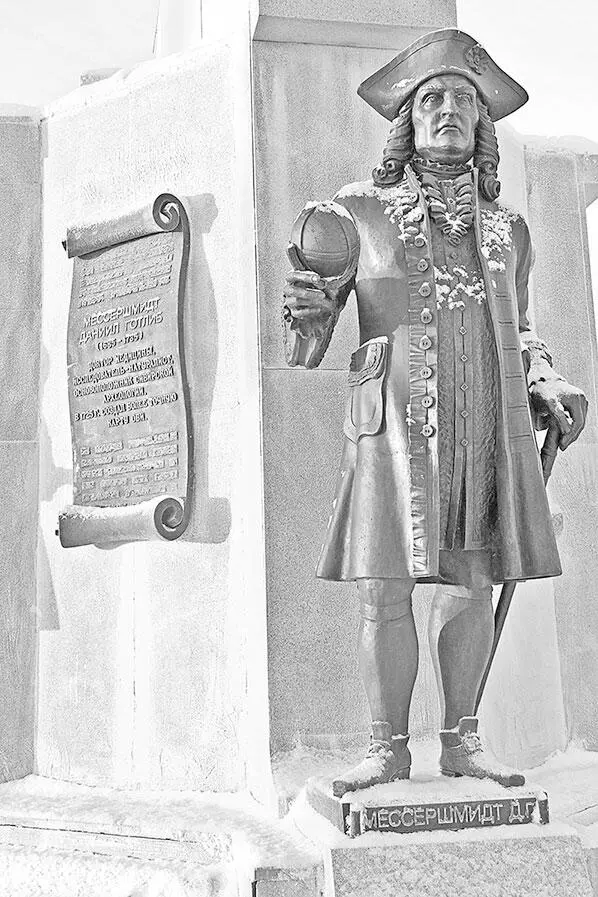

Мессершмидт остался в диких безднах Сибири один – один и наедине с грандиозными задачами и непосильными проблемами. Никто не понимал, чем он занимается. Свирепые сибирские коменданты не раз перетряхивали его телеги, разыскивая контрабанду, отнимали шкуры, предназначенные для чучел животных, – якобы это незаконная пушнина. Он не раз тонул, терял коллекции, замерзал; у него сбегали проводники; мальчики, купленные для сбора трав и семян, «с воем и плачем» отказывались работать. Многие редкие вещи он покупал у местных жителей на свои средства; он регулярно высылал в Медицинскую канцелярию отчёты, образцы, гербарии, семена и предметы раскопок, но его небольшое жалованье задерживали на годы. Положение Мессершмидта, иностранного учёного и руководителя государственной экспедиции, порой было хуже, чем положение простой сибирской прачки: в Абаканском остроге одна такая прачка сердобольно подкармливала голодающего натуралиста яйцами, молоком и калачами.

Памятник Мессершмидту в Ханты-Мансийске

Но он открыл целый мир. Он первым описал вечную мерзлоту Севера и вечный пожар «огнедышащей горы» – горящего месторождения каменного угля возле Кузнецкого острога (ныне Кузбасс). Он раскапывал погребения степных вождей и туши мамонтов. Он собрал коллекцию минералов, птиц и бабочек, он начертил карту Сибири, он составил каталог сибирских растений и несколько словарей местных наречий, он описал и зарисовал десятки памятников древности и нашёл много старинных рукописей. Он забрался за Байкал, и его экспедиция растянулась на восемь лет. Начальство посчитало его погибшим. Даже «любимый Табберт» думал, что Мессершмидта уже нет в живых, и принялся публиковать их общие материалы как свои.

Мессершмидт вернулся в Петербург в 1727 году. В сорок лет он казался стариком: больным, облысевшим и полуслепым. В Академии его попросту обобрали: изъяли почти всё, что он привёз, не заплатив даже за артефакты, купленные им на личные деньги. Научные достижения Мессершмидта не поняли и не приняли. Его даже заподозрили в казнокрадстве и некоторое время продержали под арестом. Растоптанный и оплёванный, Мессершмидт поехал в родной Данциг, но по пути попал в кораблекрушение и потерял все свои записи. Он вернулся в Петербург, надеясь, что ему хотя бы позволят изучать собранные им в Сибири коллекции, – но ему не позволили. И он умер – в тоске и нищете. Это случилось в 1735 году. Мессершмидту было 49 лет.

Он был одиночкой, подвижником и страстотерпцем науки. И после него на покорение Сибири двинулись уже многолюдные отряды исследователей: Камчатская экспедиция Витуса Беринга и Великая Северная экспедиция.

Великая тайна биармии

Миф о Биармии в версии Страленберга

Капитан Филипп Юхан Табберт фон Страленберг, энтузиаст науки и знаток России, оставил стране, где провёл в плену двенадцать лет, миф о легендарной Биармии, «Бьярмланде», – заповедном Эльдорадо викингов.

В древних варяжских сагах рассказывалось, что самые удачливые ярлы на кораблях-драккарах отправлялись из Скандинавии в плаванье на восток и достигали некой сказочной земли, которая изобиловала дремучими лесами и пушным зверем. Здесь жил народ бьярмов, искушённых в колдовстве. Ярлы привозили из «Бьярмланда» несметные сокровища – или погибали в битвах с коварными бьярмами. Страленберг мог прочитать о Биармии в книге Саксона Грамматика, датского летописца XII века, который пересказал варяжские саги на латыни, а мог и просто слышать эти предания от моряков, потому что родом был из портового ганзейского города Штральзунд.

Географы считали, что Биармия находилась на Северной Двине где-то в районе Холмогор и Архангельска. А Страленберг заявил, что Биармия была в верховьях Печоры – там, где в XVI веке появится древнерусское княжество Пермь Великая. Страленберг писал: «Великая Пермиа, которую древность Биармаланд называет». Или же Биармия располагалась в низовьях Оби – на тех землях, которые в XVII веке будут подвластны городу Мангазее. Для таких смелых утверждений у Страленберга нашлись веские аргументы.

Понятно, пушнина, леса и колдуны. На Северном Урале и в Нижнем Приобье хватало и дремучей тайги, и дивных соболей, а местные жители почитали идолов и внимали шаманам. Но дело не только в этом.

Во-первых, Страленберг уловил речевое родство финнов, башкир, коми, манси и хантов – то есть обнаружил общность финно-угорских языков. В своей книге о России Страленберг писал: «Фины, Пермяки и Биармы, також и Остяки говорят одним языком». Это открытие для Страленберга стало доказательством очень давних контактов скандинавов с аборигенами Урала и Сибири, а такие контакты могли происходить в Биармии.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Алексей Иванов - Боевой жрец [СИ, калибрятина]](/books/27266/aleksej-ivanov-boevoj-zhrec-si-kalibryatina-thumb.webp)