День открытия школы – 24 ноября 1910 года. Но уже первая годовщина этого события (тогда еще школа была Севастопольской) отмечалась 21 ноября. И это стало традицией. Для Русской православной церкви 21 ноября – день архистратига Михаила, покровителя летчиков. Этим и определился выбор.

Популярность и престижность школы определились сразу. Вначале как школы офицерской… «Из 1200 офицеров армии и флота… поначалу было отобрано всего 12 человек».

Но уже во втором выпуске были и учащиеся из «нижних чинов». Обучение было практически индивидуальным. Об этом свидетельствовали личные дела учащихся: из первого выпуска 1911 (24 офицера) дата выпуска каждого обозначена различными цифрами. Например, поручик П. П. Самойло 3 апреля, поручик В. Абрамович – 5 мая… и т. д.».

В школе преподавали первые русские авиаторы, получившие образование во Франции, среди них был и знаменитый русский пилот-авиатор Михаил Ефимов. Уже через год в штате школы было 102 преподавателя».

Важные для истории школы сведения были в обычных официальных документах: личных делах, приказах, «Памятках».

Интересные материалы я неожиданно обнаружила в старых ненужных бумагах, завалявшихся в столах и ящиках. И, кажется, поняла их происхождение. Работавший до меня библиотекарь (я уверена, что это была женщина, скорее даже пожилая) была доброй и одинокой. Она не выбрасывала черновики своих деловых бумаг. Но любопытны были не они, а черновики писем курсантов. Похоже, что многие из них были малограмотны и приходили к ней «на консультацию», точнее, просили ее исправить, отредактировать письмо. Потом они аккуратно переписывали, забирали чистовой вариант, а «черновик» оставался – весь исчерканный, с приписками сверху и сбоку. Он попадал в хранилище старых бумаг – и оставался там на годы.

Из этих источников и попали в руки исследователей сведения о том, где, на каких летных аппаратах и как учились летать первые русские летчики. Несмотря на высокий конкурс, в школу приходили офицеры и солдаты из разных родов войск, с очень разным уровнем образования. В школе не было ни необходимого учебного оборудования, ни всерьез разработанной программы обучения. Вот реальное свидетельство – бесхитростные строки из письма курсанта Петра Кирсанова, датированного 1 июня 1915 года:

«Поступил добровольцем-летчиком. 3 месяца торчал на авиационных курсах и, попав сюда, в школу авиации, работал больше четырех месяцев в качестве механика, не зная, когда придет возможность приступить к обучению полетам… Числа около 15 мая я был назначен обучаться полетам на аппарате «ньюпор». Обучение происходит так: ученик «рулирует» (бегает по земле) на учебной машине (одноместной со слабым мотором) в общей сложности часа 2–4, а потом переходит на обыкновенный, так называемый «ньюпор» и тоже рулирует, а если делает это хорошо, то начинает взлетать и летать. После нескольких часов летания держит экзамен на звание пилота-авиатора: описать в воздухе 10 восьмерок и спланировать в круг на земле. После этого держит экзамен на звание военного летчика: 2 часа полета без спуска не ниже 2 тысяч метров. Через день-три после этого отправляется летчиком на войну.

Обучение идет крайне медленно: много учеников и мало аппаратов. Обыкновенно рулировать и летать удается в день 5–15 минут».

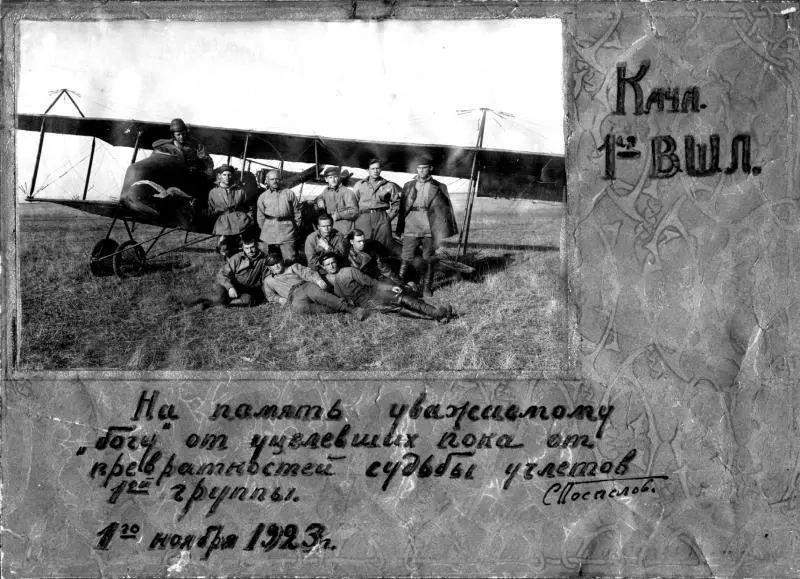

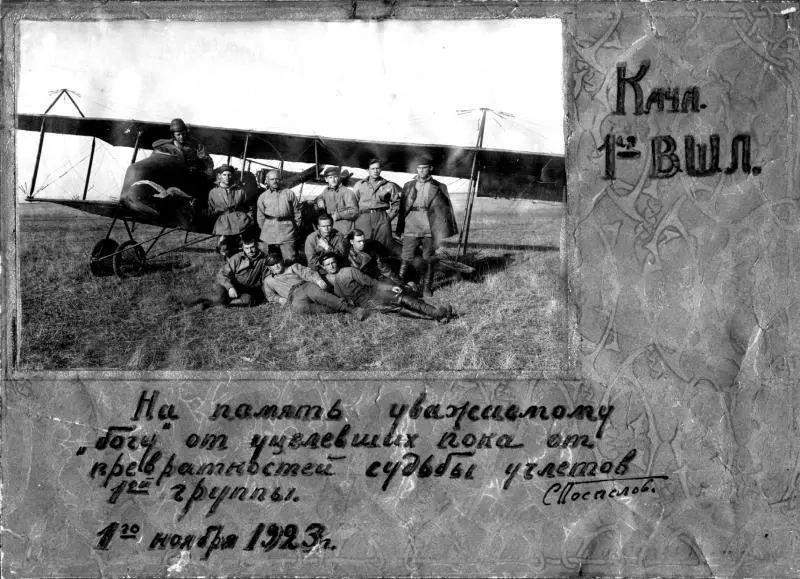

Среди старых бумаг в библиотеке я нашла и уникальные фотографии более поздних лет, запечатлевшие курсантов Первого летного училища молодой советской страны.

Вместе с нами сфотографировались и наши инструкторы, которые иронически-дружелюбно именовались «богами».

Библиотека размещалась в знаменитом «Доме со львами»

Небольшой читальный зал в библиотеке оказался уютным: общий стол и даже два дивана. В книжном фонде были представлены и книги по авиации (к сожалению, их было очень немного) и все журналы.

Первые советские летчики, 1921 г.

Знак Качинской школы

Преподаватели летной школы. 1923 г.

Памятное благодарное фото – письмо для инструктора – «бога», 1923 г.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу