Далее среди адресатов писем Эренбурга назовем левый круг зарубежных писателей, отчасти знакомых ему еще до войны — Арагон, Ж.-Р.Блок, Сартр, Моравиа, Ивашкевич, отчасти — после: Вайан, Веркор, Руа, Лану, Амаду, а также имена левых общественных деятелей — Зиллиакуса, д’Астье, Ноэль-Бейкера, Монтегю… Отмечу, что почта западным писателям и общественным деятелям, вошедшая в этот том, увы, ограничена его объемом (не вошли письма к А.3егерс, К.Леви, Дж. Неру, Жолио-Кюри, Берналу, Брантингу, да и остальные представлены скорее неполно).

Тема «писатель и власть» неотъемлема от судеб всех советских писателей, хотя в сталинские и, скажем, хрущевские годы наполнение ее было не одинаковым. Эренбург — человек действия, и его письма чиновникам и государственным деятелям разного уровня — значительная и весьма содержательная часть его переписки. Они — очевидное свидетельство дипломатического искусства, умения добиваться подчас невозможного, держать удар, но, бывало, и выражение страха, скрытой ярости, даже злости. Сегодня все это принадлежит нашей истории, но, кто знает, может, не раз еще окажется поучительным. Перечислим без комментариев основных адресатов Эренбурга из этого круга: Сталин, Молотов, Ворошилов, Щербаков, Суслов, Хрущев, Шепилов, Ильичев…

Особый сюжет — письма, связанные с шестилетним печатанием мемуаров «Люди, годы, жизнь»: в редакцию «Нового мира» или в издательство «Советский писатель», или на Старую площадь…

Упомяну и те короткие письма к крупным деятелям культуры, науки, истории, давним и недавним знакомым Эренбурга, за которыми читается несомненное взаимоуважение, — будь то композитор Прокофьев или маршал Рокоссовский, математик Колмогоров или министр Мальро, адмирал Кузнецов или скульптор Цадкин…

В эпоху оттепели в письмах Эренбурга возникают имена вернувшихся из ссылок вдов и близких Мандельштама, Маркиша, Цветаевой, Лисицкого — погибших, умерших, забытых… За этими письмами — не всхлипывания, а реальная помощь…

С 1943 года валом пошла к Эренбургу новая для него почта — еврейская. Местный, даже повсеместный антисемитизм поощрялся властями, от него не было спасения. Эренбургу — до самой его смерти — писала масса незнакомых ему евреев. Именно ему, никому другому, «еврейскому печальнику, справедливцу и нетерпеливцу», по емкому слову Бориса Слуцкого, писали со всех концов необъятного СССР. И он всем отвечал, не жалел времени, что мог — делал, на своем депутатском бланке обращался к местным чиновникам, писал Суслову, Демичеву, Поспелову… Читатель найдет здесь не один горький, не один дикий сюжет…

Наконец, отдельный жанр — открытые письма Эренбурга в редакции печатных органов. Это жанр — пограничный с публицистикой (поэтому, скажем, сюда не включено «Открытое письмо писателям Запада», хотя оно действительно содержит ряд адресных посланий). Вместе с тем протестные, конкретные письма включались в первый том, вошли и во второй. Как правило, с публикацией этих писем у Эренбурга возникали трудности, так что требовалось убедительное упорство и несомненное дипломатическое мастерство, чтобы добиться их появления на печатной полосе; тем не менее несколько писем печатаются здесь впервые (например, письмо в «Литгазету» эпохи борьбы против «космополитов» с защитой от нападок газеты Павла Антокольского). Наиболее напряженной оказалась борьба за публикацию коротенького письмеца в «Литгазету» против циничной статьи Д.Старикова — борьба шла 10 дней и только вмешательство Хрущева решило вопрос положительно. Упорства стоило и помещение писем против «разоблачений» Аполлинера (в «Совкультуре») или ниспровержения всей американской культуры чохом (в «Литгазете»). Эти письма — часть той многотрудной борьбы, которую вел Илья Эренбург с просталинскими силами ЦК КПСС и творческих союзов.

Обилие адресатов Эренбурга не делает все же мозаику его писем слишком пестрой: ведь все пишет один и тот же человек, и его заботы, тревоги, интересы, симпатии, вкусы, темперамент — всегда те же…

Некоторые опасные и не опасные сюжеты

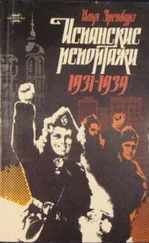

Чтение первого тома писем Ильи Эренбурга (писем преимущественно частных) требовало, за давностью времени их написания, не только конкретного комментария, но и некоего общего ориентира — канвы исторических событий первой трети XX века. Ход реальной истории определял траекторию политических, а подчас и художественных метаний Эренбурга. В случае писем второго тома, когда жизнь их автора оказалась жестко связанной с советским режимом, помимо канвы исторических событий (политические судебные процессы, тотальный террор, испанская война, пакт с Гитлером и порабощение Европы, 22 июня 1941, победа, холодная война, борьба с «космополитами», дело врачей, 5 марта 1953, оттепель и т. п.) для понимания содержания, тона, аргументации писем Эренбурга необходимы представление о том, как он представлял себе те или иные тайные политические пружины событий и каковы были его личные тогдашние обстоятельства. Не следует забывать и о том, что выпрыгнуть из заданных обстоятельств того кровавого, изуверского времени, часто не оставлявшего никакого пространства для маневра, почти всегда было смертельно опасно.

Читать дальше