Помню и высокого, худого, темноволосого юриста Колю, жившего под Подольском, по короткому посещению нас в Ленинграде незадолго до своей смерти от туберкулеза. Мама, с неудовольствием вспоминавшая время своих с ним забот, встретила его сдержанно. Мне он оставил маленькую фотографию двух своих дочек-школьниц, имен которых я не запомнила.

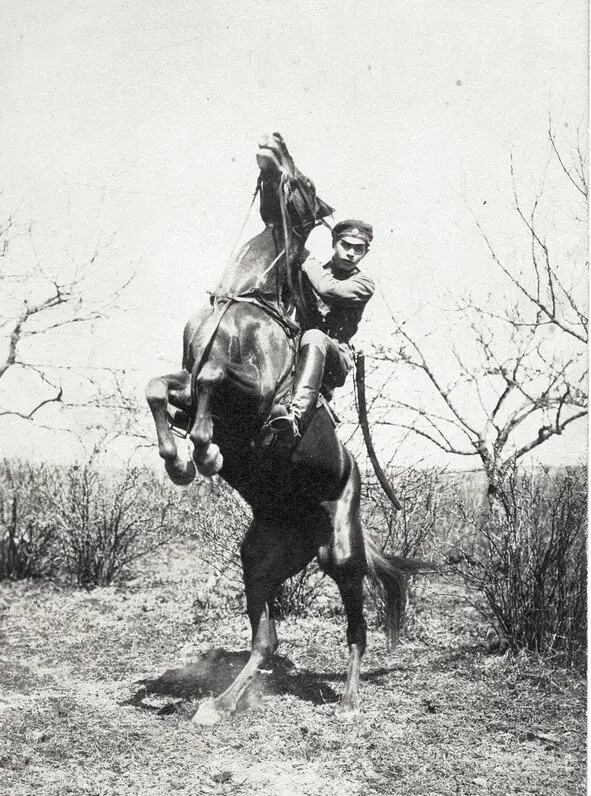

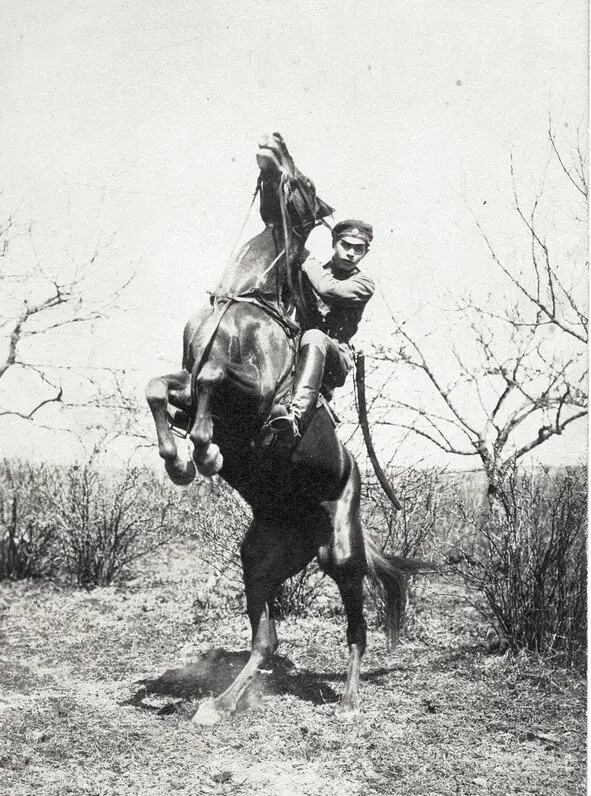

Судьбы других своих дядей не знаю, мама никогда о них не говорила. Однако недавно пришлось и мне услышать семейную легенду об одном из них, Всеволоде (мамином брате Севе), уже служившем в казачьем полку и во время гражданской войны попавшем в плен. За сопротивление при срывании с него погон их якобы заживо прибили к его плечам гвоздями. У нас в ворохе старинных безымянных фотографий есть одна любительская – несколько напряженно глядящего в объектив (очевидно, товарища) молодого всадника в казачьей фуражке на круто вздыбленной лошади.

Сева Томилов в казачьем полку

Слышала ли о его печальном конце мама? Кажется, Сева был ей ближе остальных детей. Меня она порой посвящала только в самые ранние воспоминания своего детства. О жизни семьи в «переломные годы» у нас, по понятным причинам, особенно же в моем присутствии, не распространялись. Не замечая особого тепла между мамой и родственниками, я и сама держалась с ними довольно отчужденно.

Но однажды, на пути из Алма-Аты домой в отпуск, по приглашению маминой тетки Лизы (Томиловой-Рытиковой), я остановилась на пару дней в Подольске. У Елизаветы Александровны, учительницы на пенсии, двадцать лет преподававшей в школе на Чукотке, я ночевала в крошечной комнатке на Красной улице, окруженная уходом и уютом. Утром, с меня, еще сонной, были даже сделаны два карандашных наброска некой молодой художницей. Торжественное знакомство с еще несколькими родственниками, в суете праздничного обеда мною не запомнившимися, состоялось уже на чьей-то другой квартире. Этот визит оказался единственным… Даже став постоянной жительницей Мытищ, добираться до Подольска мне утомительнее, чем съездить в Петербург. Да и к кому?

Возвращаясь памятью в Гатчину, я по-прежнему попадаю в страну нескончаемых лесов с глухими полянами и непроходимыми верстами малинников, безлюдных размытых дорог в неизвестные направления. Несмотря на неоднократные посещения дачи своей приятельницы в Гатчине-Варшавской и дворцово-паркового комплекса (частично восстановленного) в Гатчине-Балтийской, никак не могу выйти из своего первого о ней впечатления, сложившегося в пионерском лагере – кажется, в первое послевоенное лето. Мне было, вероятно, уже лет четырнадцать. В лагерь нас привезли на автобусе и к вечеру распределили по звеньям и палатам. Возможно, по старшинству меня назначили звеньевой, обременив ответственностью за исполнение звеном лагерного расписания, аккуратной застилки кроватей и дежурства по утреннему мытью полов в коридоре. Вечером же нас накормили в столовой, повергнув в изумление полной тарелкой манной каши и широким ломтем белого хлеба с маслом. За столом пошли тревожные толки, что этакое – для первого раза. Буфетчица, однако, смеясь, уверила нас, что так кормить будут всегда. Что скоро и этого нам покажется мало, и будет добавка.

Исполнять роль звеньевой я взялась рьяно, вставая раньше всех, для обретения сноровки в управлении постельным бельем. Надо ли говорить, что дома этому умению уделялось минимальное вниманье. Швабру с мокрой тряпкой я держала в руках впервые, но работа показалась проще, чем ожидалась. До завтрака надо было успеть во двор на зарядку, затем, с полотенцем на шее, – к установленным в ряд умывальникам. Нельзя было опаздывать на утреннюю линейку и подъем флага. Выстроенные по звеньям и отрядам в каре, при белых «верхах» и красных галстуках, мы выслушивали от начальства расписание на день. Дома в моем гардеробе белой блузки не оказалось; пришлось надевать белую мужскую рубашку, многослойно подворачивая рукава. Маме и в голову не приходила мысль их обрезать, а мне – попросить ее об этом. Лагерное начальство выговаривало за рубаху и мне, и маме, но дела не изменило. Расписание же было достаточно свободным. Правда, полное довольство жизнью, включая волнующие лекции местного краеведа, нарушали «массовки» (в основном – спортивные, из которых меня быстро исключали). Запомнился и поход – бесконечным шаганием по неудобной лесной дороге, и бессонной холодной, полуголодной ночью у костра. Утром лесник ругал вожатую за поломанные на топливо кусты и растащенные на шалаши стога. Сено пришлось сгрести. И долгий обратный путь был не весел. Романтики в этой «подначальной» затее я так и не ощутила.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу