Гершензону привелось сыграть в жизни Малевича роль Другого, человека, понимавшего беззаконного философа и тем самым утверждавшего ценность его размышлений. Малевич нашел знаменательную форму для выражения глубокой признательности писателю.

Свой главный философский труд «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой» профессор Витебского художественно-практического института создавал в течение 1921–1922 годов. Труд делится на две большие части; вторая часть, в свою очередь, содержит две главы. Над последней из них стоит посвящение: «Михаилу Осиповичу Гершензону». Необходимо подчеркнуть, что этот раздел, по существу, увенчивал супрематическую философию.

Гершензоновская глава — с ее категориями «совершенство» и «Бог как совершенство» — была своеобразной вариацией-контроверзой на основной философский трактат писателя, «Тройственный образ совершенства», выпущенный в Москве в 1918 году.

Для субъективиста Гершензона мир был поделен на две сферы, горнюю и дольнюю; душа философа, лелеющая образы Божественного совершенства, была обречена на гибель под тяжестью косного материального существования. Обостренный психологизм восприятия трагедийности жизни, столь характерный для Гершензона, Малевичу был чужд в те времена. Его энергийная Вселенная была единой и неделимой, в ней были сняты любые оппозиции, в том числе противопоставление субъекта и объекта. Интуитивность Малевича, по сути дела, была полярна воззрениям Гершензона; тем не менее разительное расхождение в основах миропонимания не мешало двум собеседникам почитать друг друга.

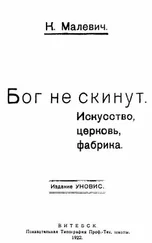

Гершензоновская глава состоит из 44 параграфов: 33 из них увидели свет в 1922 году, войдя в витебскую брошюру «Бог не скинут», первое и последнее прижизненно напечатанное философское сочинение художника. В книжке не было посвящения Гершензону, а текст подвергся редакторской правке, хотя основные идеи сугубого антиматериалиста Малевича были выражены со всей определенностью.

Долгие годы именно эта книга переиздавалась в качестве одного из основных теоретических трудов супрематиста. Недавняя публикация на русском языке трактата Малевича «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой» предоставила возможность возвратиться к тексту, послужившему донором для брошюры «Бог не скинут».

Вариант, изложенный в гершензоновской главе, безусловно, более предпочтителен в смысле соответствия авторскому замыслу; как уже упоминалось выше, это квинтэссенция супрематической философии Малевича. Изобличение всех феноменов действительности в ложности и иллюзорности, расширение собственного «Я» до пределов Вселенной, слияние с ней «в ритмическом возбуждении», выход к Ничто и утверждение его амбивалентности были высказаны здесь с великолепным «косоязычием». «Вечный покой» непостижимого бытия — философский абсолют Малевича — роднил его супрематическое учение с восточными мистическими традициями, прежде всего дзэн-буддизмом; не вызывает вместе с тем сомнений, что русский метафизик интуитивно и самочинно открыл для себя понятие нирваны.

Живописный супрематизм завершился пустыми холстами, помимо Черного квадрата еще одной формой манифестации Нуля форм, Ничто. Нигилистическомистическая философия супрематизма также получила необычное по форме увенчание. В 1923 году автор написал последний прижизненно опубликованный манифест, где выразил свою истину с впечатляющим лаконизмом: в «Супрематическом зеркале» все явления мира сведены к огромному Нулю — или Нуль содержит все явления мира.

Парадоксальность была неотъемлемой чертой мышления русского авангардиста. Исповедуемая философия беспредметности, великого Ничто, не помешала ему приступить к предметному формированию нового синтетического стиля на основе пластических новаций супрематизма.

Малевич иррационалист полагал, что новейшие живописные течения могут быть изучены с помощью рационального научного инструментария. Экспериментальные опыты и исследования должны были, по его мнению, с очевидностью выявить, каким образом происходило развитие искусства. Поэтому, обосновавшись в Петрограде во второй половине 1922 года, художник направил свои организаторские усилия на создание научно-исследовательского института, призванного разрабатывать проблемы «художественной науки» (его детище — Государственный институт художественной культуры был разогнан в 1926 году).

Выявление формообразующего потенциала живописного супрематизма привело к возникновению новых произведений. Созданная человеком искусственная среда, архитектура, традиционно была основой единого художественного стиля. Свой единый стиль, свою архитектуру Малевич с помощью мысленных операций также выводил из главной супрематической первоформы, Черного квадрата. При движении в пространстве квадрат образовывал куб, из которого, в свою очередь, путем делений и трансформаций проистекало все многообразие правильных стереометрических тел; бруски, кубы и плиты складывались затем в органичные объемно-пространственные композиции. Эти модели автор назвал архитектонами; они оказали значительное влияние на архитектурную мысль XX века. В ряде работ второй половины 1920-х годов Малевич-теоретик разъяснял «идеологию новой архитектуры», противопоставляя ее господствующим в те времена конструктивизму и функционализму.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Казимир Малевич - Черный квадрат как точка в искусстве [сборник litres]](/books/396537/kazimir-malevich-chernyj-kvadrat-kak-tochka-v-iskusst-thumb.webp)