У читателей «послевкусие» от «Стадией одиночества» – смесь горькой пряной сладости, а вот у Маркеса, утомленного бесчисленными интерпретациями романа, уже через 10–15 лет после его выхода в свет была, видимо, одна только горечь. В одном из интервью он и вовсе отказался от своего детища – мол, нечего столько говорить о вещи, написанной в «простой, торопливой и поверхностной манере». Было ли это временным раздражением – не станем уточнять у автора, а поблагодарим его еще и за эти слова. Эту бы манеру да другим писателям!

В 2007 г. Латинская Америка, Испания и весь мир отметили 80-летие Маркеса. «Сто лет одиночества» к этому времени был переведен на 35 языков, и его совокупный тиражпревысил 30 млн экз. В списке 20 шедевров мировой литературы его поставили на одну строку с «Дон Кихотом» Сервантеса. А еще писатель получил от индейцев племени вайуу, обитающего в его родных местах, ритуальный посох и ни с чем не сравнимый титул Великого сказателя.

На русском языке «Сто лет одиночества» издается в переводе В. Столбова и Н. Бутыриной. Роман не экранизирован – и слава Богу.

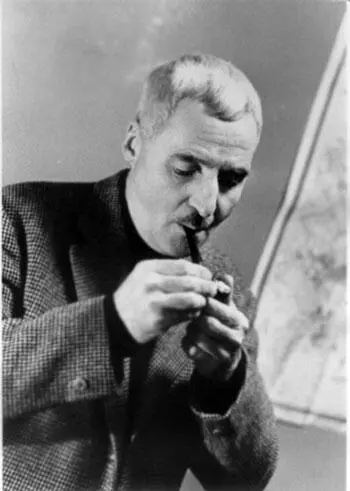

Константин (Кирилл) Михайлович Симонов

(1915–1979)

«Живые и мертвые»

(1959–1971)

Русский писатель и переводчик, киносценарист и кинодокументалист, фронтовой корреспондент центральных газет («Красная Звезда», «Правда», «Комсомольская правда», «Боевое знамя» и др.), общественный деятель, кавалер четырех боевых орденов и трех орденов Ленина, лауреат шести Сталинских премий, Герой Социалистического Труда, автор множества очерков, критических статей, стихотворений и среди них пронзительных «Жди меня» и «Письмо другу» («Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины»), десяти пьес («Русские люди», «Четвертый», «Русский вопрос» и др.), рассказов, повестей и романов («Дни и ночи», «Из записок Лопатина», «Товарищи по оружию», «Так называемая личная жизнь» и др.), мемуаров «Глазами человека моего поколения», Константин (настоящее имя Кирилл) Михайлович Симонов более всего прославился романной трилогией «Живые и мертвые» (1959–1971), удостоенной Ленинской премии за 1973 г. Писатель многие годы был главным редактором журнала «Новый мир» и «Литературной газеты», секретарем правления Союза писателей СССР, депутатом Верховного Совета СССР, членом ЦК КПСС.

Первым о войне написал Гомер. А за ним писали многие и многие – поэты и трагики, историки и прозаики, публицисты и эссеисты. Когда пришло время романов, стали писать романисты – Стендаль, Л. Толстой, Хемингуэй, Ремарк, Шолохов… Куда деваться творческому человеку, если война занимала и занимает в жизни любого общества едва ли не главное место. Для советского народа самой жестокой войной стала Великая Отечественная, когда решался вопрос – быть стране или не быть, жить или не жить народу. Куда уж тут Гамлету со своим индивидуалистическим «Быть или не быть»! И, пожалуй, главное о народной войне сказали А. Твардовский в «Василии Теркине» и К. Симонов в «Живых и мертвых». В этих произведениях не было разоблачений тоталитарного режима и «Штрафбатов», не было нравственных терзаний дезертиров и предателей, не было других частностей с точки зрения Победы (многих из которых тогда не было и на самом деле), там было основное – высочайший моральный дух советского народа и его героев, солдат и генералов, который только и смог дать нам всем Победу. Прав Л.Н. Толстой, изображение войны которого Симонов взял за образец: «решает участь сражения не распоряжения главнокомандующего, не место, где стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска».

К.М. Симонов

Странно сегодня читать прекраснодушные рассуждения о том, что Симонов якобы развенчал миф о единодушии советского общества, противостоящего врагу. Как, спрашивается, справилось бы тогда это общество с самой могучей за всю историю армией противника, если сегодня подобные «общества» не могут противостоять даже кукольным революциям «роз» и «тюльпанов»? Да, Симонов усомнился в оправданности некоторых военных операций первых двух лет войны, увидел «промахи командования и напрасные жертвы» – но, как это ни печально, их все оправдала Виктория, давшая нынешним поколениям возможность копаться в прошлом. Империи только так и выживают. (Сомневающиеся могут посмотреть историю Древнего Рима.) Но вернемся к трилогии. В ней Симонов поставил под вопрос безгрешность власти, но этим и ограничился, т. к. для него более важным было показать ту правду, которая была тогда в блиндажах и окопах, в душах защитников Отечества, и он уж точно знал, что все решает Дух и Народ.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Давид Маркиш - Еврей Петра Великого [Роман]](/books/408337/david-markish-evrej-petra-velikogo-roman-thumb.webp)

![Егор Апполонов - Пиши рьяно, редактируй резво [Полное руководство по работе над великим романом. Опыт писателей - от Аристотеля до Водолазкина] [litres]](/books/409100/egor-appolonov-pishi-ryano-redaktiruj-rezvo-polno-thumb.webp)