Вскоре от Джулиан пришло письмо, в котором она сообщила, что едет из Франции в Венецию. Пирсон заказал билет и готов был мчаться к любимой, но тут позвонила рыдающая Рэйчел Баффин и позвала писателя к себе. Решив, что с Джулиан случилось нечто ужасное, Брэдли полетел к друзьям. Там он застал труп Арнольда, которого Рэйчел убила той самой злополучной кочергой. В убийстве супруга мисс Баффин невозмутимо обвинила Пирсона. Все улики, начиная с очевидной зависти к успешному беллетристу Баффину вплоть до билета за границу, были против Пирсона – его приговорили к пожизненному заключению.

Вот казалось бы и все. Ан нет.

В шести послесловиях (как в знаменитом «Расёмоне» Акутагавы – Куросавы) изложены противоречивые версии случившегося. Бой-баба Кристиан поведала о том, что ее несчастный муженек, спятивший на искусстве, домогался ее. Опустившийся Фрэнсис был в своем «голубом» амплуа и виртуозно сложил версию о гомосексуальности Брэдли. Стерва Рэйчел слегка посочувствовала сумасшедшему старикашке, без ума влюбленному в нее, а вовсе не в ее дочь. Ну а поэтическая натура Джулиан, ставшая мисс Беллинг, сказала о Брэдли коротко: «Очевидно, девчонка, какой я была, любила того человека, каким был Пирсон. Но это была любовь, не подвластная словам. Его словам, во всяком случае. Как художник он потерпел неудачу». Дальнейшим стало, как в неоднократно цитируемом «Гамлете», молчанье, поскольку Пирсон умер в тюрьме от скоротечного рака. Издатель сообщил также, что Рэйчел и Джулиан лгуньи, но что это добавит к тому, что уже сказано?

Роман завершается словами о том, что «дальше искусства, могу вас всех заверить, нет Ничего». Именно в этом искусстве сочинения (искусстве, которым обладала Мёрдек) Пирсон превратился из человека в миф, из понятного всем обывателя в непонятного мещанам монстра, из литератора-неудачника в автора замечательного тюремного романа своей жизни. Именно в этом искусстве сочинения тривиальный детектив превратился в трагикомедию. Что же касается того – подлинность или мнимость составляет суть книги – лучше всего, конечно, разбираться самому читателю. В этом, видно, и состояла сверхзадача автора.

На русский язык роман перевели И. Бернштейн и А. Поливанова. Авторскую инсценировку «Черного принца» в переводе А. Гасюка в 2002 г. на сцене московского театра им. Пушкина поставил Р. Козак. Бывший в годы застоя культовой книгой для отечественной интеллигенции, роман и сегодня радует любителей чтения экзотикой страстей и слов.

«Черный принц» не экранизирован, да и как перевести на плоский экран многомерные «слова, слова, слова»?

Анатолий Степанович Иванов

(1928–1999)

«Вечный зов»

(1963–1975, опубликован 1970–1976)

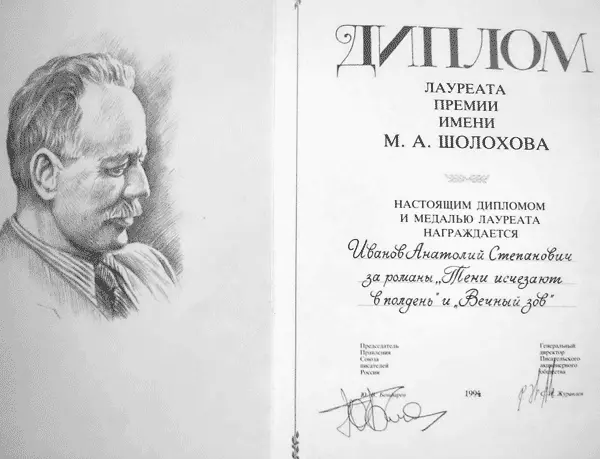

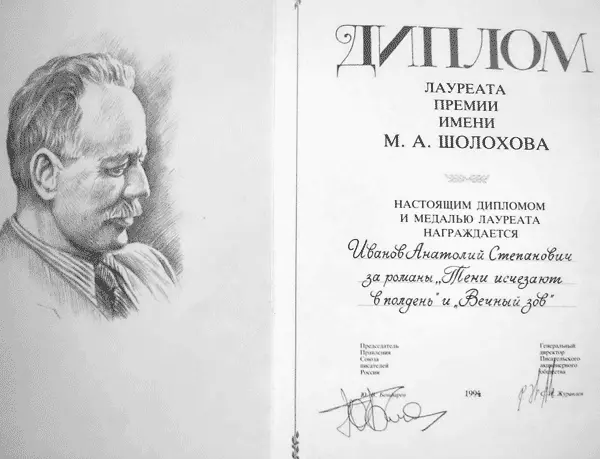

Русский писатель, зам. главного редактора журнала «Сибирские огни» и главный редактор журнала «Молодая гвардия», депутат Верховного Совета СССР, лауреат Международной премии имени М.А. Шолохова в области литературы и искусства и дважды Государственной – РСФСР и СССР, Герой Социалистического Труда, Анатолий Степанович Иванов (1928–1999) во второй половине XX в. был одним из самых популярных романистов в нашей стране. Перу прозаика принадлежат сборники рассказов («Алкины песни», «Случайные встречи»), повести («Жизнь на грешной земле», «Вражда», «Печаль полей» и др.), романы («Повитель», «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов»). Роман-эпопея «Вечный зов» (1963 – 1975, опубликован 1970–1976) четверть века была настольной книгой в каждом доме, где любили Россию и чтили человека труда.

В некоторых современных литературных энциклопедиях (например: «Русская литература». – М.: Дрофа-Плюс, 2007) нет упоминания об Анатолии Иванове. Скорей всего потому, что романы этого писателя вопреки желанию составителей чересчур велики и никак не помещаются в отведенное им место. Оттого их там нет и вовсе. А может, потому, что на страницах «Вечного зова» написана правда, которая режет глаза. Хотя бы вот эта, высказанная отрицательным персонажем, фашистским прихвостнем, бывшим томским жандармом Лахновским, сказанная им в конце Великой Отечественной войны: «Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее!.. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов!» И таки сделали. А ведь Иванов предупреждал не просто ради красного словца. Но нет пророков в своем отечестве – они все в эмиграции.

Диплом лауреата премии им. М.А. Шолохова, врученный А. Иванову за романы «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов»

Как бы ни сложилась история России и история новой российской культуры, лет через 100, если не раньше, потомки наши будут искать правду об истории страны и о русской культуре не в «самиздатовских» опусах и макулатуре конца-начала столетий, а в таких произведениях, как «Тихий Дон», «Василий Теркин» и «Вечный зов». То же самое станут делать и иноязычные читатели, поскольку любой народ прежде всего интересует судьба каждого народа, а не тех индивидуумов, что не «ужились» с ним. Человечество никогда не избавится от своих идеалов, особенно когда ему не хватает их как воздуха. И где искать идеалы, как не в лучших произведениях социалистического реализма? Да и вообще – в русской классике. Есть гоголевский персонаж – Тарас Бульба, огромный, неподъёмный и несгораемый (в отличие от рукописей). Что толку обсуждать его – плох он или хорош. Он отлит не только из слов гениального художника, а из самой жизни. Он данность, он ее плоть и дух. То же самое можно отнести и к героям романа «Вечный зов».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Давид Маркиш - Еврей Петра Великого [Роман]](/books/408337/david-markish-evrej-petra-velikogo-roman-thumb.webp)

![Егор Апполонов - Пиши рьяно, редактируй резво [Полное руководство по работе над великим романом. Опыт писателей - от Аристотеля до Водолазкина] [litres]](/books/409100/egor-appolonov-pishi-ryano-redaktiruj-rezvo-polno-thumb.webp)