1 ...5 6 7 9 10 11 ...150 В тех же автобиографических примечаниях к своим «Портретам» Анненков рассказывает, что работа над рисунками для диссертации профессора-турка (у него было скромное имя Зиа-Бен-Нафильян и диссертация его была посвящена актиниям) так увлекла его, что он остался на роскофской биостанции до осени и без устали делал рисунки морской флоры и фауны. Об этом увлечении он так вспоминал в упомянутых выше примечаниях к «Портретам»:

«Я с увлечением наносил на бумагу мельчайшие подробности хрящеобразной кожи рыбы-луны, морского ежа, пульсирующих внутренностей прозрачного кальмара или сеть нежнейших пузырьков и крапинок расплывчатых и трепетных актиний всех оттенков палитры, знакомой человеку и еще иной. Постепенно я с головой ушел в эту работу, захваченный неожиданным великолепием красок и линий».

Напомню, что задолго до Анненкова, почти на том же бретонском берегу, неподалеку от Роскофа, в Примеле, открывая многообразие мира, так же увлеченно рисовали морских чудо-рыб, купленных у рыбаков-соседей, два молодых русских мирискусника — Александр Бенуа и его племянник Женя Лансере.

Для молодого авангардиста Анненкова это тоже было открытием небывалого мира. Чудеснейшего из миров — Божьего мира, бывшего, впрочем, и до нас с вами (и уж конечно, до всех авангардов) неоднократно открытым…

Анненков не стыдился своих восьми акварелей, написанных для диссертации турка-зоолога, в том же 1912 году изданной в Париже, он включал их позднее даже в списки самых серьезных своих работ. Вообще, он не гнушался никакой работой. Чуть позднее, уже в голодающем Петрограде, он сделал 60 рисунков для книги «Земля, вода и воздух», вышедшей в знаменитом издательстве карикатуриста Зиновия Гржебина (того самого, которого он вывел позднее в своей «Повести» под именем процветавшего даже в голодном Петрограде доктора Френкеля).

При иллюстрировании научных книг тоже нужна твердая рука, большая точность. Это высокое (и высоко ценимое издателями) искусство. Из моих однокурсников-художников первым, помнится, этим искусством овладел мой друг-художник Саша Гуревич. Его изображения сердечно-сосудистой системы были ошеломляющими. Недаром он первым из иногородных студентов-художников получил московскую прописку и первым купил кооперативную квартиру…

Что до Юрия Анненкова, то в Петербург он вернулся из Парижа (через Швейцарию) перед войной, вернулся уже вполне себя зарекомендовавшим художником. Если впервые в парижском Салоне Независимых (в 1911 году) он выставлял лишь свои эскизы несостоявшейся церковной стенописи, то в 1913 году он выставил уже три пейзажных картины на французские темы.

Вернулся он домой обогащенный достижениями разнообразных «измов», главным образом, сюрреализма и кубизма, кое-какого «симультанизма», в общем, был пылкий «футурист». Хотя к первым актам рождения русского футуризма он опоздал, зато приехал к самому пику футуризма (и кубофутуризма) и везде успел поучаствовать.

Уже в 1913 году он дебютировал в качестве художника-декоратора в театре Николая Евреинова «Кривое зеркало»: оформил спектакль «Хомо сапиенс».

По возвращении Анненков пишет картины, а еще чаще рисует карикатуры и шаржи для «Сатирикона» и «Аргуса», «Лукоморья», «Театра и искусства», «Солнца России», «Весны», для домашнего журнала дачного соседа Корнея Чуковского — знаменитой уже тогда «Чукоккалы».

Война почти не изменила жизнь столичных художников. Изменилось только название города, побольше стало официального патриотизма в этом космополитическом городе, который с патриотическими целями был переименован в Петроград. От реальной защиты отечества художникам и поэтам (и хилякам, как Кузмин, и молодым детинам, вроде Маяковского) удалось отвертеться. Одни объявили себя убежденными противниками мировой бойни, другие отвертелись молча. Одним помогли это сделать родственники (как Шагалу), другим М. Горький (как Маяковскому). На войну ушли два петроградских героя — Николай Гумилев и Бенедикт Лившиц (оба позднее были расстреляны большевиками)…

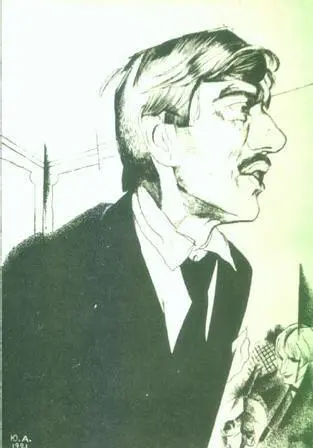

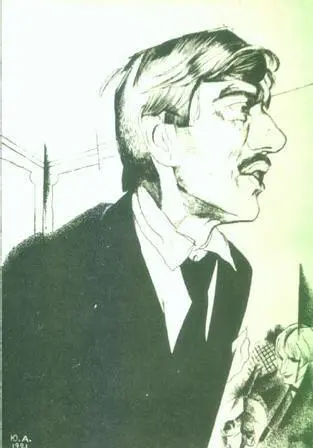

Ю. Анненков. Портрет Корнея Чуковского

Анненков подолгу жил теперь на семейной даче в Куоккале, а в городе посещал пронинские богемные подвалы — сперва «Бродячую собаку», потом «Привал комедиантов» и, конечно, бывал в театрах, в салонах авангарда, на дружеских попойках.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу