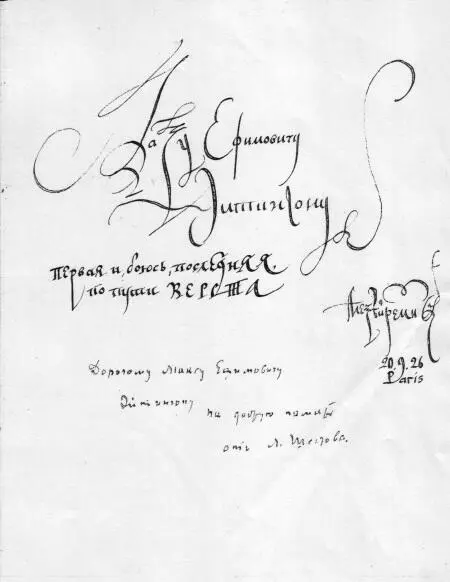

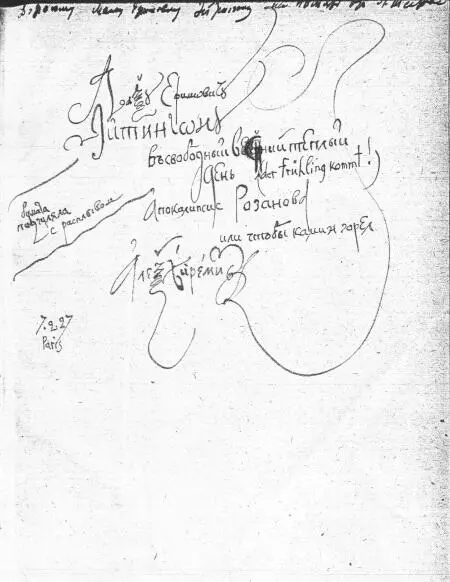

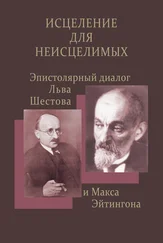

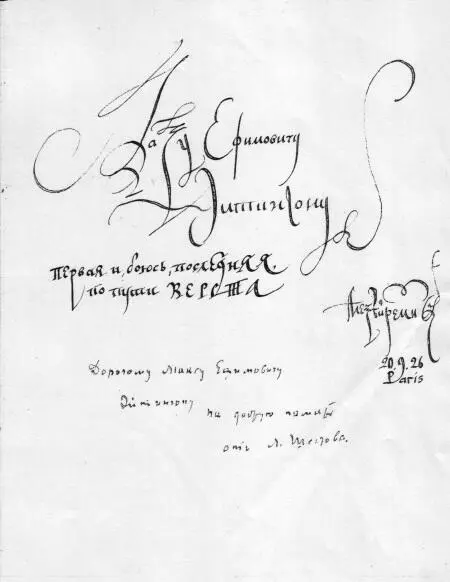

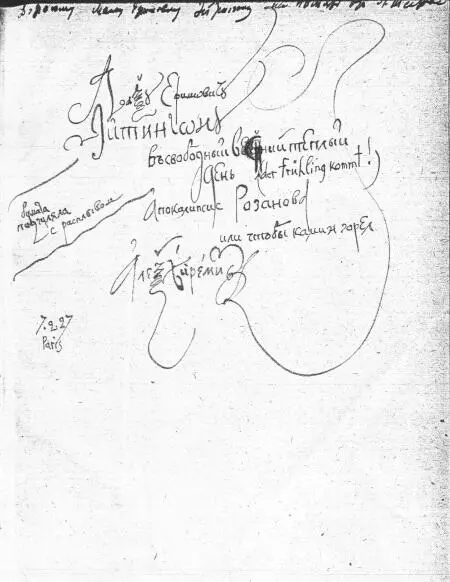

14 и 14а. Автографы Ремизова и Шестова на экземплярах журнала Версты (№№ 1 и 2), подаренных Эйтингону

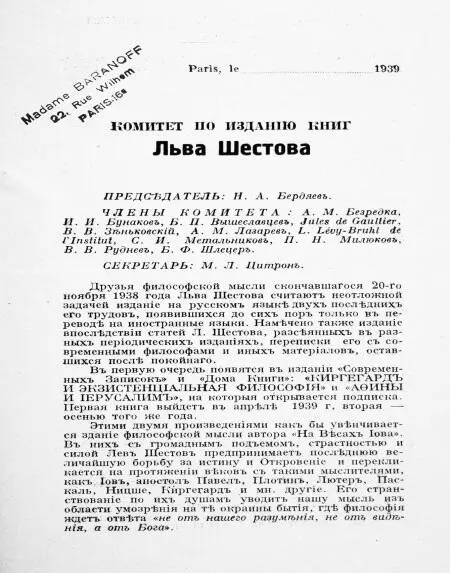

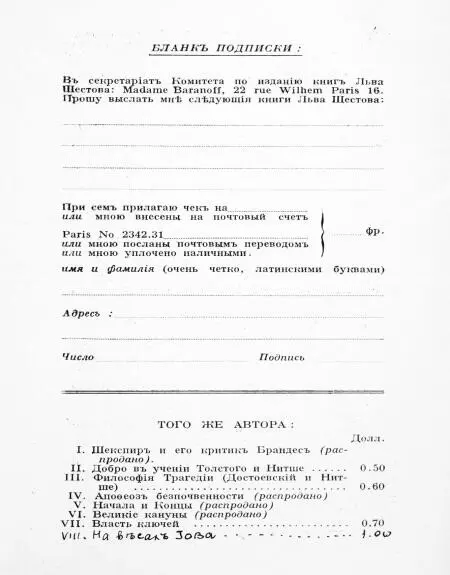

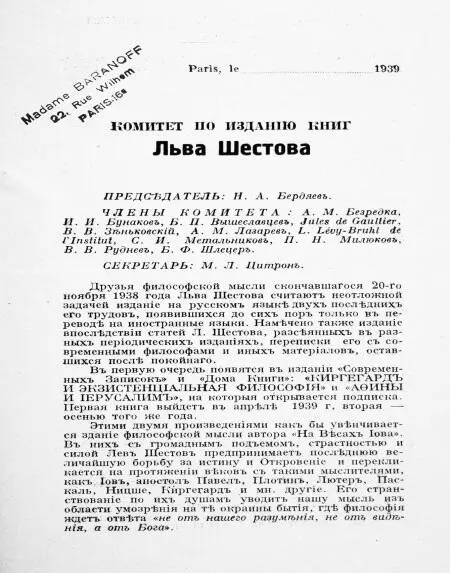

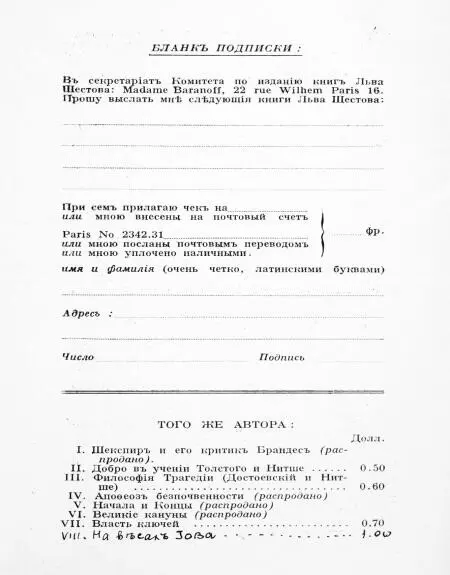

15 и 15а. Комитет по изданию книг Шестова (проспект)

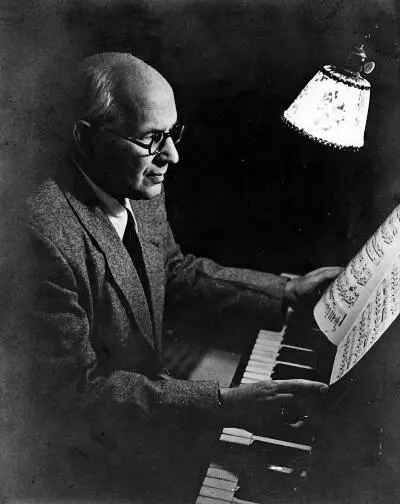

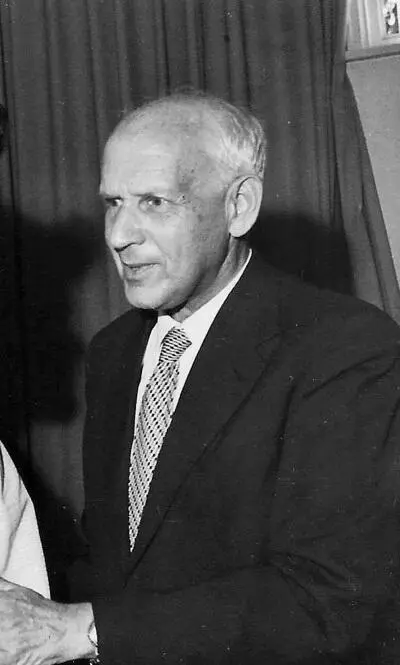

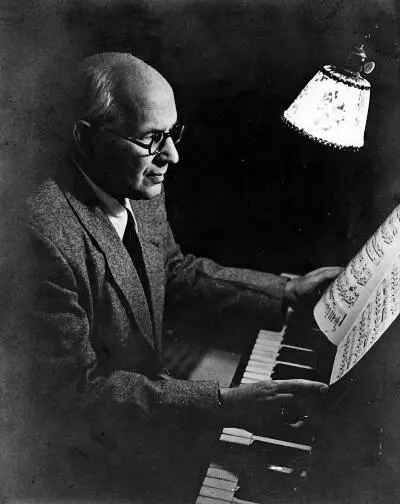

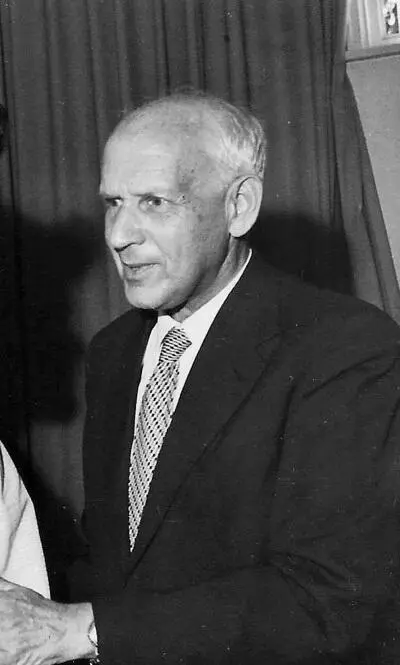

16 и 17 – Евсей Давидович Шор

Это, однако, вовсе не означает, что шестовское философское наследие, по крайней мере, со стороны русскоязычных исследователей, в полной мере освоено. Свидетельством тому является, например, отсутствие полнообъемной монографии на русском языке, обнимающей «труды и дни» философа, и двухтомная книга его дочери, Н. Барановой-Шестовой, Жизнь Льва Шестова: По переписке и воспоминаниям современников (Paris: La Presse Libre, 1983 – далее при ссылках на это издание: Баранова-Шестова, с указанием тома и страницы), детально реконструирующая по письмам и воспоминаниям современников биографию отца, на которую мы в дальнейшем неоднократно будем ссылаться, а также воспоминания Б. Фондана о встречах и беседах с Шестовым (Benjamin Fondane. Rencontres avec Leon Chestov / Textes etablis et annotes par Nathalie Baranoff et Michel Carassou; Preface de Michel Carassou. Paris: Plasma, 1982) являются по существу единственными репрезентативными историографическими источниками. Некоторые новые биографические сведения о Шестове добавляет подготовленная О. Табачниковой книга Переписка Льва Шестова с Борисом Шлецером YMCA-Press, 2011). Давно, разумеется, канули в бездну времена, когда эмигрировавший из большевистской России и живший в Париже Шестов представлялся советской критике «гробокопателем», как назвал его А. Воронский в одном из обзоров белой прессы (см.: А. Воронский, “Из белой прессы: От народнического утопизма к контрреволюционной кулацкой идеологии”, Красная новь, 1921, № 2 (июль-август), с. 345), и как результат почти полное изъятие философа из советской научной и культурно-духовной жизни, ср. в дневнике Р. Ивнева (запись от 25 сентября 1955 г.): «Читаю Льва Шестова – совершенно забытого философа…» (Рюрик Ивнев. Дневник. 1906–1980 / Сост. Н.П. Леонтьева, подг. текста А.П. Дмитриева <���и др.>; коммент. A. П. Дмитриева; под общ. ред А.П. Дмитриева. М.: Эллис Лак, 2012, сс. 609-10). Однако масштабное изучение философского наследия Шестова, в сочетании его метафизического и исторического опыта и определения места в истории русской и мировой интеллектуальной мысли, еще, как представляется, впереди. Отметим, тем не менее, что шестововедение в России, благодаря таким исследователям, как B. Л. Курабцев, В.В. Лашов, Н.В. Мотрошилова и др., обогатилось в последнее время рядом плодотворных работ.

Обращает на себя внимание совпадение названий – Антифилософ, – по крайней мере, двух текстов, посвященных Л. Шестову: статьи Ю. Марголина (Новый журнал, 1970, № 99, сс. 224-36) и – закавыченное – очерка А. Бахраха в его кн. По памяти, по записям (Париж: La presse libre, 1980, cc. 77–80), подхваченное современным исследователем, автором биографической статьи о Л. Шестове, см.: А.В. Ахутин, “Одинокий мыслитель”, в кн.: Лев Шестов. Сочинения: в 2-х томах, т. 1. М.: Наука, 1993, с. 14. Ср. с определением философского метода Л. Шестова (наряду с теоретиками символизма Вяч. Ивановым и А. Белым) как «онтологического анархизма» (Г. Маслов. Стратегии мышления и действия в русской философии начала века: (Лев Шестов, Вячеслав Иванов, Андрей Белый). М.: Диалог-МГУ, 1997).

О Н.И. Эйтингоне см., например, в книгах П.А. Судоплатова и о нем (П.А. Судо-платов. Спецоперации: Лубянка и Кремль 1930–1950 годы. М.: Олма-Пресс, 1997; А.П. Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова: Правда и вымыслы о моем отце: в 2-х книгах. М.: Современник: Олма-Пресс, 1998); Э.П. Шарапов. Наум Эйтингон – карающий меч Сталина. СПб.: Нева, 2003; Mary-Kay Wilmers. The Eitingons: A Twentieth-Century Story. London: New York: Verso, 2010 (по указателю) и др.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу