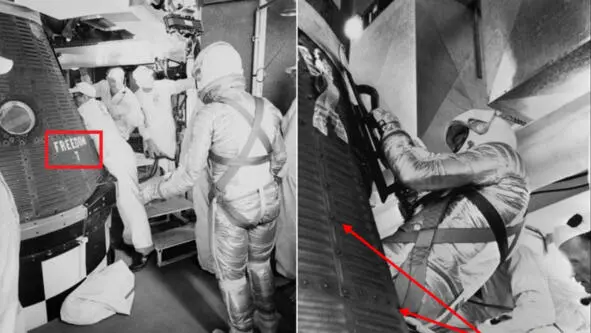

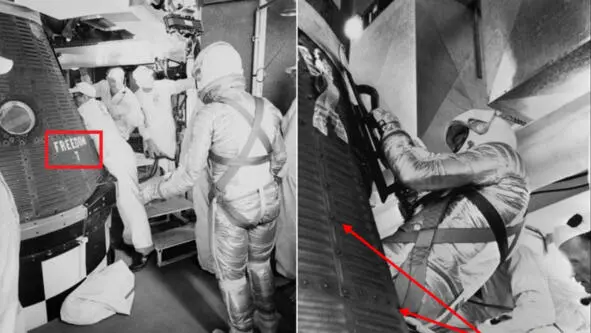

При посадке Шепарда в чудо американской техники, 5 мая 1961 года, американцы на сайте НАСА продемонстрировали наличие винтиков на пластинах капсулы, не герметичность швов между пластинами, белые надписи на борту аппарата, выполненную обычной краской. Американские «конструкторы» внешнюю оболочку «космической» капсулы сделали не сварной конструкцией, а сборной, которая была не герметична и пластины, между которыми были щели без прокладок, обеспечивающих герметичность, крепились на винтики без признаков системы стопорения. Головки винтиков и больших шайб выступали над поверхностью внешних рифлёных пластин. Волнистые выступы пластины располагались поперек направления аэродинамического напора. Все это явно не увеличивало надежности, прочности и улучшению аэродинамики этого «чуда». При полете реальной ракеты, на старте такие капсулы подвергаются сильной вибрации. Любые винтики после такой тряски начнут вылетать из пазов, а пластины будут отрываться от каркаса. Да и в самолетостроении никто, ни разу не размещал волнистые выступы рельефа поперек ветрового напора.

Создатели летательных аппаратов «Меркурий» и «Джемини» были первыми, кто это сделал. Они же были и последними в этом необычном решении конструкции летательного аппарата. Больше никто такую волнистую поверхность не делал. Слева использована фотография НАСА: s61—02792. На ней отмечена белая надпись, которая после «полета» останется белой, без малейших следов копоти и нагара. Справа, фотография: s61—03651. Стрелками отмечены маленькие винты с шайбами. Они крепили пластины верхнего покрытия, которые не был герметично сварены или состыкованы между собой. Американские сказочники не скрывали, что покрытие было негерметичным.

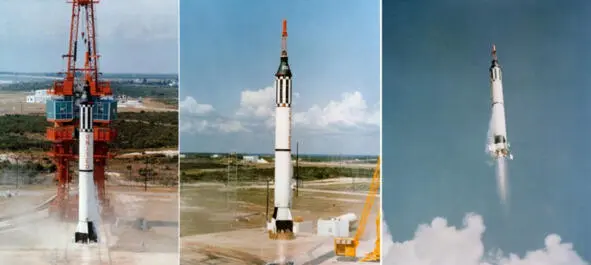

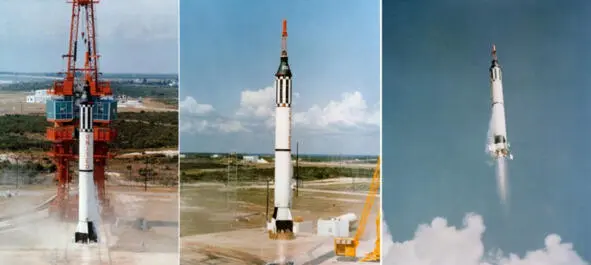

Фотографии НАСА демонстрируют яркую белую надпись на борту капсулы при старте. Капсула не имеет защиты от нагревания при полете вверх, в плотных слоях атмосферы. Ракета «Редстоун» по сравнению с советской ракетой «Р-7» выглядит убого. На кадрах ролика НАСА о полете Алана Шепарда, в виде мультфильма, показан процесс работы двигателя торможения и процесс аэродинамического нагрева при входе капсулы в атмосферу. На большой высоте, в разряженной атмосфере, происходит расширение факела раскаленного газа из сопла реактивного двигателя. Ничего подобного в «полете» Алана Шепарда американцы не продемонстрировали.

Ниже на кадрах ролика, в мультфильме НАСА показаны кадры отделения двигателя торможения от капсулы. Если верить этим картинкам, указанный двигатель не соударялся с тепловым экраном, и не мог оставить следы механического воздействия на нижней части капсулы. Это к вопросу о том, что американцы такие следы на «тепловом экране» показывали, например, при полете «Меркурий-Атлас-2». На тепловом экране капсулы «Меркурий» в суборбитальном полете был продемонстрирован странный след механического воздействия. Момент образования инверсионного следа показан на этом кадре фильма НАСА, обычно сразу же начинается процесс резкого расширения факела, что очень заметно для наблюдателей на Земле. Кадры с демонстрацией отделения двигателя торможения внизу, слева. [13]

В этом же мультфильме американские фокусники продемонстрировали процесс аэродинамического нагрева.

На кадрах хорошо наблюдается, как плазма соприкасается с тепловым экраном и нижней частью аппарата. При перегрузке 9 g капсула, в которой, по версии НАСА, находился Шепард, якобы, вся капсула, как тепловой экран и боковые поверхности соприкасаются с плазмой с высокой температурой. Температуру плазмы можно приблизительно посчитать по формуле расчета температуры аэродинамического нагрева. «T 0= Тн+ v ²/2 с р, где Тн – температура набегающего воздуха, v – скорость полёта тела, с р – удельная теплоёмкость газа при постоянном давлении» [13] При скорости капсулы порядка 2000 метров в секунду, температура плазмы достигает 2000 °С. При такой температуре плазмы, соприкасающейся с тепловым экраном и нижней боковой поверхности, никакая краска на нижней части капсулы, на боковой поверхности внизу не выдержит. Как минимум, белая надпись на поверхности изменит цвет на более темный.

Читать дальше