Древнеанглийский, после того как с ним поработали филологи, стал неожиданно выглядеть совсем по–иному. Между прочим, именно филологи настояли на том, чтобы называть его не англосаксонским, а именно древнеанглийским — дабы подчеркнуть важную, по их мнению, общность этого языка с английским нынешним. А история готского языка и вообще драматична. Кое–что знали об этом языке и в ранние времена. Были известны такие готские тексты, как упсальский «Серебряный кодекс» [33], было известно, что готы представляли собой восточногерманское племя, которое примерно начиная с 376 года по P. X. помаленечку отхватывало куски Римской империи, что этих самых готов обучили грамоте и обратили в христианство, и что их язык, а с ним и готы как нация вымерли где–то в восьмом столетии или около того. Филология поколебала устойчивость этой картины. Во–первых, готский язык сделался внезапно не просто понятным — он наполнился жизнью: оказалось, что это первый из германских языков, закрепленный письменно. Для большинства филологов германистика представляла область основного интереса (поскольку большинство из них были немцами), и готский продемонстрировал им такие ранние стадии в истории развития германских языков, какие хотя и можно было предположительно восстановить на основании уже известных законов, установленных на примере других языков — «двоюродных братьев» готского, но зафиксированы в них они не были. Готский пролил на эти стадии развития свет, какого не могли бы пролить ни древнеанглийский, ни древневерхненемецкий. Так, например, в современном английском «старый» — old, а «старший» — elder. В древнеанглийском, в его раннезападносаксонской форме, «старый » — eald, «старший» — ieldra ; в обоих языках «лечить» — tо heal, а «здоровый» — hale (и hearty). В готском этим формам соответствуют: altheis, althiza, háiljan, háils. С помощью дедукции отсюда извлекается правило: в тех случаях, когда за –а– или –ái– в готском следовали гласные – i – или –j–, носители еще дописьменного древнеанглийского языка изменяли первый гласный на –е– или –æ–. Та же самая судьба постигала и другие гласные. Везде, где в готском языке за гласным следует – i– , в древнеанглийском (а часто и в современном английском) этот гласный обязательно изменялся.

Этот феномен, известный как «i–мутация», превратился со временем в одну из самых популярных страшилок университетской филологии. Однако в нем есть что–то таинственное и влекущее. Что же это получается — выходит, люди себе говорят и говорят, не имея ни малейшего понятия о том, почему произносят слова так–то и так–то, а не иначе, — и на то есть хотя и древние, но вполне определенные и на его процентов доказуемые причины?! Это уже почти генетика. Не удивительно, что Гримм называл готский язык «совершенным», а Толкин признавался, что готский «взял его штурмом» (40).

Следующим этапом в развитии романтической истории под названием «Готия» стало зародившееся у некоторых ученых подозрение, что готы, возможно, еще не вымерли. В 1560-е годы или около того некто Огьер ван Бусбег, фламандец, служивший послом в Стамбуле, подслушал однажды разговор каких–то иностранцев, речь которых показалось ему в чем–то знакомой. Ван Бусбег записал некоторые слова, запомнившиеся ему из подслушанного, а в 1589 году опубликовал их. И что же — оказалось, неизвестные разговаривали по–готски! Язык заблудился во времени ни много ни мало на тысячу лет! Когда через несколько столетий в филологической среде проснулся интерес к готскому, ученые мужи получили ненадолго возможность потешить себя надеждой на то, что где–то и теперь еще существует живой готский язык — этакий снежный человек языкознания. Увы, это не подтвердилось. Но, по крайней мере, стало ясно, каким образом готский, нашедший себе убежище в отдаленном Крыму, смог просуществовать так долго. Стало также возможным реконструировать историю исчезнувшего народа готов.

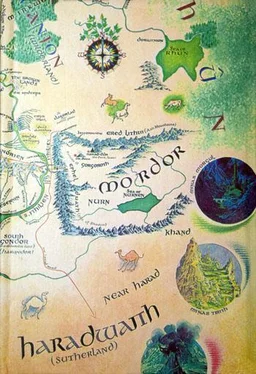

Сказать, что готский язык и готы «преследовали» Толкина всю его жизнь, не было бы особым преувеличением. Как отметил Кристофер Толкин (41), имена вождей, которые правили Рохирримами до того, как к власти пришла династия Эорла, — не древнеанглийские, как обычно у Всадников Рохана, но готские — Видугавия, Видумави, Мархвини и т. д. (42) [34]. Эти имена понадобились Толкину, чтобы намекнуть: изначально, дескать, Всадники говорили на другом, более древнем наречии, изображаемой эпохе предшествовала иная — филологи так часто сталкивались с этим! Если брать шире, можно привести такой пример: описанная Толкином во «Властелине Колец» битва на полях Пеленнора [35]очень напоминает знаменитую битву на Каталаунских полях [36], описание которой можно прочитать в «Истории готов» Иордана [37]. В этой битве цивилизация Запада тоже сражалась против «нашествия с Востока» и устояла, а готский король Теодорих был затоптан собственной победоносной конницей и умер почти так же и в таком же ореоле скорби и славы, как Теоден [38]Толкина. Но, возможно, яснее всего проговаривается Толкин о своем отношении к готам в письме к сыну Кристоферу, которое было написано в связи с докладом о героях северных легенд, прочитанным Кристофером в 1958 году в Оксфорде. В письме Толкин, присутствовавший на чтении, хвалит доклад сына в том числе за то, что в нем история и некоторые исторические персонажи предстают в новом свете. Но под конец он добавляет: «…однако в итоге мне стало ясно, что я все–таки чистый филолог. Я люблю историю, и она зачастую глубоко меня затрагивает, однако для меня лучшее, что в ней есть, — объяснения слов и названий, которые она помогает отыскать! Некоторые твои слушатели (и скажу сразу, что я с ними согласен) немало восторгались тем, как ярко ты описал возлежащего Аттилу, с его глазами–бусинками. Аттила и впрямь будто ожил. Но, как ни странно, я обнаружил, что не эта сцена по–настоящему волнует меня, а упомянутое тобой походя соответствие слов atta и attila. Без этих нескольких слогов вся драма, и историческая, и легендарная, для меня пресна» (44).

Читать дальше