Владимир Стасов - Заметки о демественном и троестрочном пении

Здесь есть возможность читать онлайн «Владимир Стасов - Заметки о демественном и троестрочном пении» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 1952, Издательство: Государственное издательство Искусство, Жанр: Критика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Заметки о демественном и троестрочном пении

- Автор:

- Издательство:Государственное издательство Искусство

- Жанр:

- Год:1952

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Заметки о демественном и троестрочном пении: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Заметки о демественном и троестрочном пении»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Заметки о демественном и троестрочном пении — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Заметки о демественном и троестрочном пении», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Но если многоголосное русское церковное пение, до нас дошедшее, носит на себе следы и доказательство позднейшего своего происхождения, если оно действительно принадлежит XVI и XVII векам, если оно однохарактерно и однородно с тем позднейшим русским демественным пением, которого примеры для нас сохранились, если — одним словом — это многоголосное пение происхождения русского, а не греческого (потому что о многоголосном греческом пении мы не имеем никаких памятников и свидетельств, ни средневековых, ни современных), то что же должно тогда понимать под словами Степенной книги, сказывающей нам, что со времени пришествия трех певцов из Греции в Россию при Ярославе началось у нас «трисоставное сладкогласование»? Конечно, мы могли бы предложить такое толкование, что в XVI столетии, во время написания Степенной книги под руководством митрополита Макария, трехголосное или, точнее, многоголосное пение уже существовало в России, было вообще любимо и что, так как у нас приписывали греческое происхождение всему, что хотя сколько-нибудь имело отношения к обрядам богослужения, то писавшие известие о древнейшей эпохе нашего церковного пения почли приличным и полезным отнести туда же и происхождение любимых современных форм искусства; тем более, что в остальных наших летописях о прибытии певцов при Ярославе сказано вкратце, так что ампфликация о родах пения, принесенных ими, может казаться весьма сомнительной древности и очень походит на произвольное дополнение и объяснение слов летописи писателем XVI века. Но если мы вдадимся в такое объяснение, все-таки останется неразрешенным: по какой причине и для какой цели этому писателю XVI века захотелось употребить выражение «трисоставное пение» и зачем он не выразил своей мысли посредством слов: «пение трехголосное» или «пение троестрочное»? Оба последние названия часто встречаются с XVI века, особенно же в XVII веке, между тем как название «трисоставного» нигде более не попадается, и поэтому мы не можем удовольствоваться вышеприведенным изъяснением, точно так же, как не можем удовольствоваться произвольным толкованием митрополита Евгения и прочих наших писателей, буквально повторивших его слова.

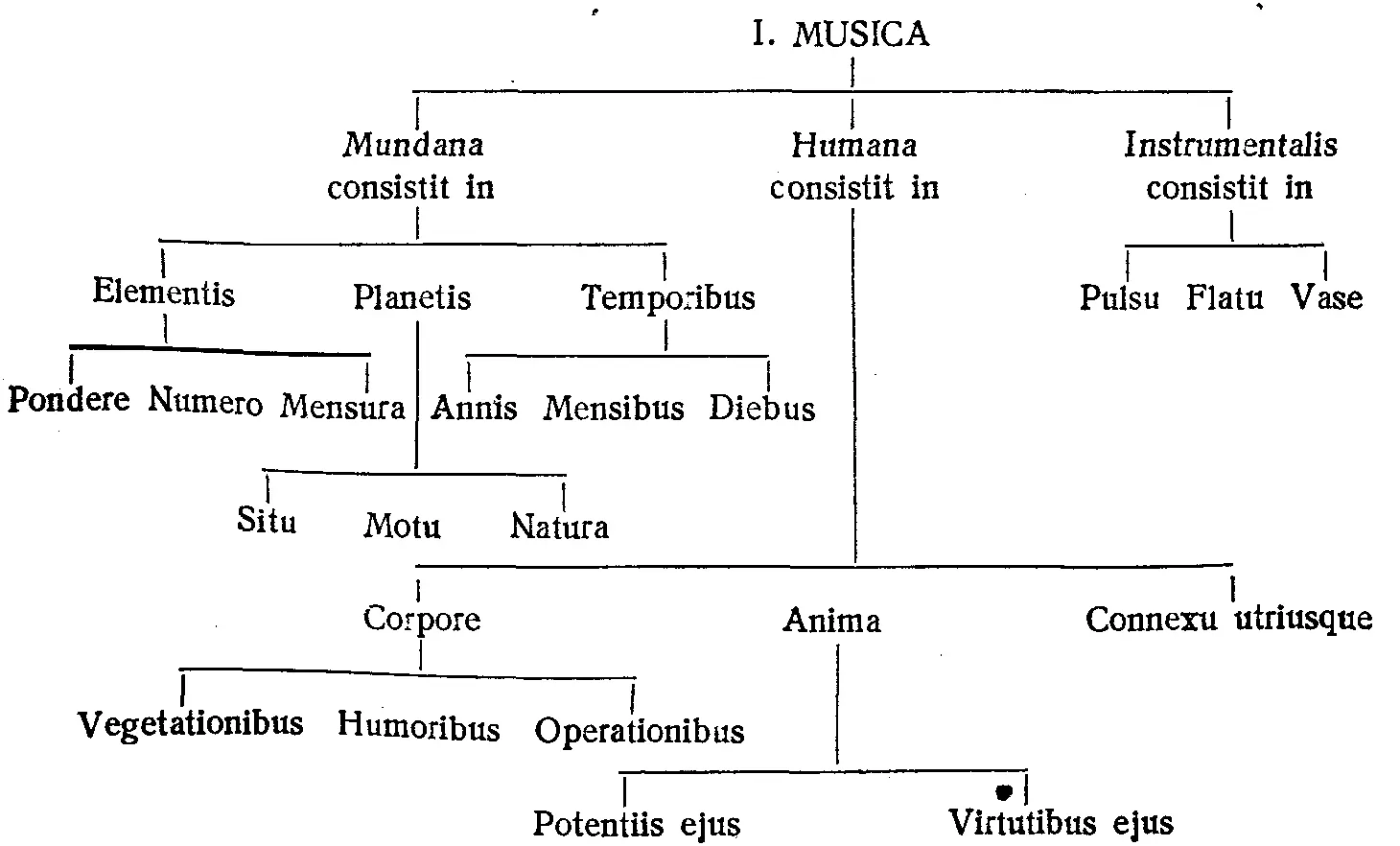

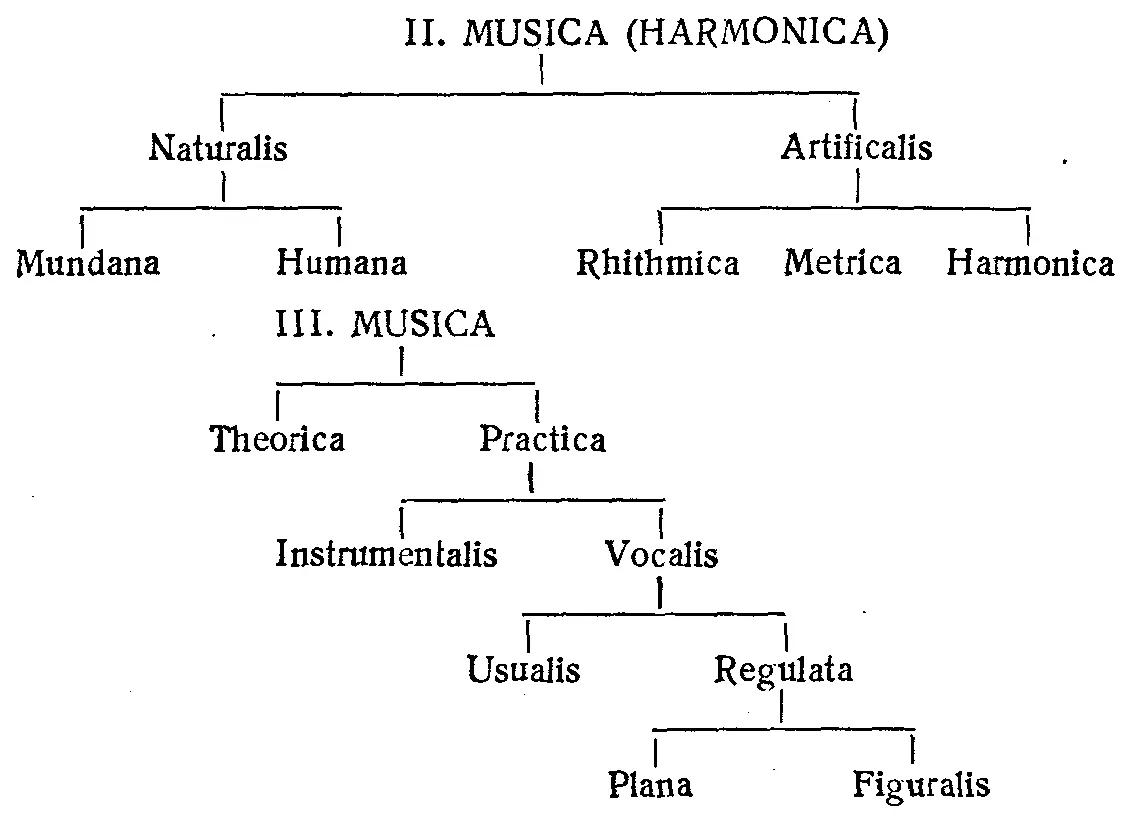

Самое удовлетворительное, по нашему мнению, разъяснение этой загадки представляют певческие и вообще музыкальные учебники Западной Европы того самого времени, к которому относится сочинение и написание Степенной книги. Уже в конце XV века было в ходу в Западной Европе немало таких учебников; в течение же XVI века изумительное развитие церковного пения, принявшее вдруг повсюду громадные размеры, условило появление музыкальных учебников в таком огромном количестве, которому мы не находим примеров ни в одном из предыдущих столетий. Форма этих учебников была самая схоластическая, и они были загромождены бесчисленным множеством любимых и, можно сказать, модных в то время, более или менее педантских определений, систем, подразделений и т. п. В числе их одно из главнейших мест занимало определение: «что такое есть музыка» и «как она разделяется»? Ответы на эти вопросы (помещаемые обыкновенно в начале учебника) бывали более или менее различны, сложны и многообъемисты, смотря по вкусу и схоластическим наклонностям автора. Чтоб дать понятие о множестве схем, считавшихся в то время необходимою принадлежностью музыкальной теории и музыкального учения, мы приведем здесь те подразделения музыки, которые излагает известный теоретик Кохлей (Johannes Cochlaeus) в своем сочинении: Tetrachordum musices, изданном в Нюрнберге, in — 4°, в 1511 году (второе издание 1516 г.). Этот автор предлагает три главных способа разделения музыки. По первому, музыка бывает mundana, humana, instrumentalis; по второму, она бывает: naturalis и artificialis; по третьему — harmonica и praetica. Каждое из этих трех главных отделов имеет еще и множество других, низших подразделений. Вот они, представленные нами для удобства и краткости в виде таблиц:

Конечно, не все схемы и подразделения бывали столько же пространны и многосложны в каждом учебнике, но уже везде непременно находится по крайней мере хотя которое-нибудь из них или подобное этим. Примечательно при этом, что как ни разнообразны по сущности своей все встречаемые здесь подразделения, они везде непременно подчиняются закону двоечастности или троечастности. В представленном выше примере из Кохлея мы нигде не находим подразделений четверочастных, пятичастных и т. д.; все они лишь двойственны, тройственны. Точно то же самое встречаем мы и во всех остальных учебниках XV и XVI века, и эта метода перешла по наследству даже и в музыкальные учебники XVII столетия. Таким образом, чувствуя более симпатии к двойственности, одни из писателей делили музыку на две части: Naturalis и Artificialis, причем первая опять подразделялась на Celestis и Mundana, a вторая на Instrumentalis и Vocalis, a эта последняя опять на Vulgaris и Regulata и т. д.; [13] Wollick, Opus aureum musices, Coloniae, 1501, 4°. — В. С.

другие на Theorica и Practica, с подразделением последней на Instrumentalis и Vocalis; [14] Burchard, Hortulus musices, Lipsiae, 1516, 4°; Spangenberg, Quaestiones musicae, Cracoviae, 15..; idem, Scharffenberg, 1544, 8°. — В. С.

третьи на Choralis и Figurata; [15] Heyden, Musicae libri quo, Norimbergae, 1537, 4°. — В. С

четвертые на Organica и Harmonica; [16] Osio, L'armonia del nudo parlare, Milano, 1637, 4°. — В. С.

пятые на Caelestis и Terrestris (seu Humana), с подразделением этой последней на Instrumentalis и Vocalis; [17] Musices practicae erotemata, Cracoviae, 1650, 4°. — В. С.

шестые на Speculativa и Practica с подразделениями. [18] Bononcini, Musico prattico, Bologna, 1673, 4°. — В. С.

В то же время другие опять писатели имели более расположения к тройственности, и из них одни делили музыку на три части: Duralis, Naturalis и Bemollis; [19] Isagoge in musicam melliflui doctoris S. Bernardi, Lipsiae, 1517, 4°; Philomatis, De nova domu musicorum, Argentinae, 1543, 4°. — В. С.

другие на Mundana, Instrumentalis и Humana; [20] Felstin, Opusculum musices, Cracoviae, 1534 (второе издание 1539), 4° — В. С.

третьи, как вышеупомянутый Кохлей, [21] Cochlaeus, Tetrachordum musices, Numberge, 1511, 4°. — В. С.

принимали вместе и двойственное и тройственное деление. Которое из этих делений было наиболее распространенное, наиболее принятое? Трудно решить, но есть много поводов предполагать, что тройственное было самое основательное по тогдашним понятиям, и это вот по каким причинам. Главным источником всех старинных писателей о музыке был Боэтий, так что про него многие учебники повторяют даже одну и ту же стереотипную фразу:…Boetius, cui inter latinos musicae scriptores primi honores debent. У Боэтия же в его сочинении о музыке [22] Boetius De musica, Базельское издание, 1570. — В. С.

читаем: «Sunt autem musicae gênera tria. Et prima quidem mundana est, secunda vero hurnana; tertia, quae in quibusdam constituta est instrumentis, ut in cithara, vel in tibiis, caeterisque cantilenae famulantur».

Интервал:

Закладка:

Похожие книги на «Заметки о демественном и троестрочном пении»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Заметки о демественном и троестрочном пении» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Заметки о демественном и троестрочном пении» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.