Совершались и беспримерные подвиги. Так, 9 сентября недалеко от Пинска геройски погибла юная сестра милосердия Римма Иванова. Когда в бою погибли все офицеры её полка, Римма возглавила атаку и её подразделение сумело захватить вражеские окопы.

Заплатив за боевой успех собственной жизнью, Римма стала символом воинской доблести.

Сестра милосердия Римма Иванова незадолго до героической гибели.

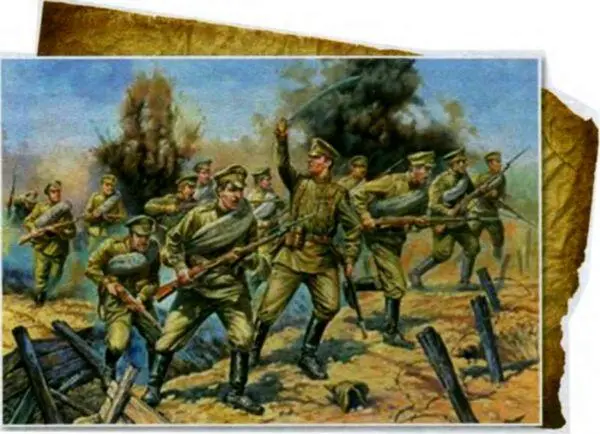

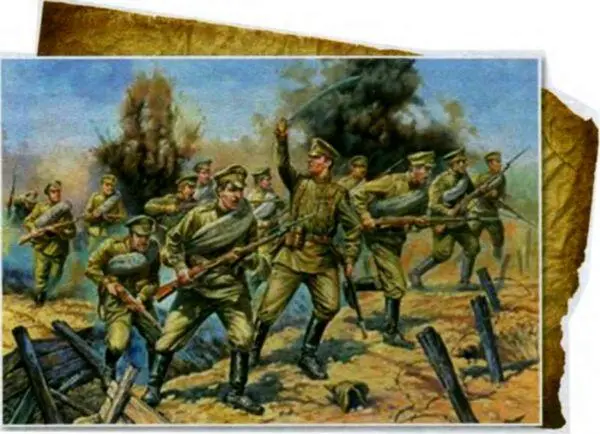

Среди боёв конца лета — начала осени 1915 года особо выделяются первая оборона Брестской крепости 12 (25) августа и освобождение Вилейки 10 (23) сентября. Имущество из Брестской крепости по приказу командования необходимо было вывезти, а крепость взорвать, чтобы она не досталась врагу. Но небольшой гарнизон мужественно отбивал атаки противника на протяжении всего дня 25 августа 1915 года. Это и была самая первая оборона Брестской крепости. И сейчас при раскопках на её территории время от времени находят патроны, осколки снарядов, элементы обмундирования и снаряжения солдат Первой мировой войны.

А освобождение города Вилейки стало последним сражением маневренной войны на белорусской земле. Город был освобождён после мощной артиллерийской подготовки, в яростном штыковом бою. Германцы защищались храбро и упорно, но русская пехота оставила Вилейку за собой. И сейчас в городе сохранился старинный вокзал, ставший свидетелем сентябрьских боёв 1915 года. В те дни только что построенное здание вокзала дважды переходило из рук в руки. В честь освобождения Вилейки в конце 1916 года новый 748-й пехотный полк был назван Вилейским.

Русская пехота берёт немецкие позиции.

Одним из тяжелейших испытаний, выпавших на долю белорусского мирного населения во время Первой мировой войны, стало беженство. Беженец — это человек, который, спасаясь от войны, оставляет родной дом, имущество и, собрав лишь самое необходимое, уходит в тыл.

Первая мировая война в корне отличалась от войн даже недавнего прошлого. В ходе боевых действий применялась дальнобойная артиллерия огромной разрушительной силы, бомбардировочная авиация, броневики, танки, пулемёты и другое скорострельное оружие и, наконец, химическое оружие (отравляющие газы) массового поражения. Всё это делало абсолютно беззащитным мирное население и могло привести к многочисленным жертвам.

Чтобы предотвратить подобный трагический ход событий, российскими военными властями было принято решение о проведении массовой эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий.

Но в те времена люди в большинстве своём были малограмотными, средства связи (телеграф, радио) находились на первоначальном этапе своего развития, к тому же системы, подобной современной гражданской обороне или МЧС, просто не существовало. Война шла уже целый год, но бои гремели где-то далеко и жители белорусских деревень и местечек сначала просто не осознавали всю степень опасности, которую влекло за собой приближение фронта. Им казалось, что опасность нахождения в прифронтовой зоне преувеличивалась.

Однако германские войска не щадили мирное население, подвергали артиллерийским обстрелам и бомбардировкам не только позиции русской армии, но и города, местечки и деревни, поэтому поток беженцев не только не уменьшался, а продолжал стремительно нарастать.

Беженцы в дороге.

По дорогам, ведущим на восток, страдая от жары, голода и жажды, тянулись длинные колонны гружёных скарбом беженцев. Только на территории вдоль шоссе Брест — Москва между Кобрином и Барановичами в июле 1915 года скопилось до 400 тыс. человек. Нередко колонны мирных жителей попадали под германские артиллерийские обстрелы и авиационные бомбардировки. Подобные варварские случаи имели место близ Кобрина, Пинска, Пружан, Слонима и в других местах.

Власти предпринимали все усилия для того, чтобы помочь беженцам. Создавались специальные пункты, где люди могли бесплатно получить горячую пищу, медицинскую и денежную помощь. Но эта помощь доходила не до всех. В июле 1915 года при министре внутренних дел Российской империи было создано Особое совещание, которое занималось устройством, обеспечением и расселением эвакуированных. Благотворительной деятельностью среди беженцев с сентября 1914 года занимались Комитет великой княжны Татьяны Николаевны (Татьянинский комитет), а также земские и городские союзы.

Читать дальше