ЧАСТЬ I

МЕРТВОРОЖДЕННЫЙ РЕБЕНОК

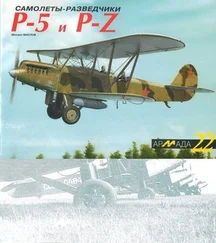

Любая война оставляет свои уроки, любая война рождает новые тактические приемы, вызывает к жизни оригинальные стратегические концепции. Войны на море не являются исключением. Разгром русского флота при Цусиме в 1905 г. тоже был уроком, и выучили его англичане. Адмирал Д. Фишер санкционировал революционную концепцию в кораблестроении — «только большие пушки». Так на свет появился первенец нового класса линейных кораблей — «Дредноут». Но Первая мировая война задала куда больше вопросов. Кроме дредноутов просторы океанов стали бороздить подводные лодки — совершенно новый вид оружия. К концу войны все армии мира стали использовать авиацию, и если в 1914 г. самолет воспринимали не более чем забавный технический казус, к 1918 г. в налетах участвовали тысячи бомбардировщиков.

Как на суше, так и на море война выглядела совершенно иначе, чем ее рисовали в генеральных штабах накануне. Она развивалась далеко от тех классических схем, к которым привыкли генералы и адмиралы. В контексте данной книги нас больше интересует морской театр военных действий, к нему мы и обратимся. Первая мировая война не дала миру генеральных артиллерийских сражений на море, за исключением нескольких стычек и Ютландского боя500. Противоборствующие флоты линейных левиафанов основное время проводили в базах. Зато война воскресила пиратские эскадры рейдеров, породила невиданных размеров морскую блокаду и неограниченную подводную войну.

Было очевидно, что прежние стратегические концепции дали явную трещину. Наиболее прозорливые заговорили о полном пересмотре искусства войны, как на море, так и на суше. Они заклинали отдать приоритет в развитии новым видам вооружений: танкам, самолетам, подводным лодкам. Глобальные подвижки, которые еще не стали в 1918 г. изменениями, еще не накопили критической массы, чтобы стать неоспоримыми истинами и аксиомами, тем не менее заставили многих военно-морских стратегов задаться вопросом: как будет выглядеть война будущего. Задуматься над военно-морскими доктринами своих стран.

Проблема заключалась еще и в том, что для того чтобы построить корабль, необходимо четко знать, для каких целей он предназначен.

Известно, что основой любой кораблестроительной программы является оперативно-стратегическое обоснование, в котором на основе действующей военно-морской доктрины вырабатывается комплекс требований к тактико-техническим характеристикам кораблей, их классы и количество. Доктрина же вырабатывается на основе той или иной теории ведения войны на море. Собственно, она представляет собой переложение основных теоретических положений на материальную основу, на специфические условия, в которых будет вести войну то или иное государство.

Таким образом, выработка тактико-технических заданий (ТТЗ) для конструкторских бюро, планирование корабельного состава флота и его оперативно-стратегических задач не представляется возможным при отсутствии военно-морской доктрины. Она является главным фактором, определяющим развитие военно-морского судостроения.

До начала Первой мировой войны в большинстве стран мира доминировала доктрина «владения морем» или «морской силы» А. Мэхэна [500] Мэхен Т. А. Влияние морской силы на историю. М.—СПб., 2002.

и Ф. Коломба. Американские теоретики предполагали, что победа в войне достигается через господство на море, которое обеспечивает экономическую блокаду противника и уничтожение его войсковых коммуникаций. В принципе идея была правильной, недаром Наполеон бежал из Египта после того, как Нельсон пустил на дно Средиземного моря французскую эскадру в битве при Альбукерке. Коммуникации армии были уничтожены, подкрепления и боеприпасы не поступали — войска были обречены на гибель с Наполеоном или без. Не зря англичане просили помощи у России во время войны с североамериканскими колониями, за которые заступились французы и испанцы. Британцы потеряли господство над морем и не могли обеспечивать свои войска. После этого в борьбе за независимость молодым США требовалось отстреливать англичан, невзирая на собственные потери, рано или поздно — победа была у них в кармане.

Однако в соответствии с этой теорией само обеспечение морского владычества было невозможно без мощного надводного флота. Прежде всего, необходимы были закованные в броню левиафаны — линкоры, способные в одном, решающем «трафальгаре» пустить флот противника на корм рыбам. После чего флот-победитель должен был обеспечивать свои коммуникации от посягательств оставшихся легких сил противника и уничтожать вражеские перевозки, как гражданские, так и военные. Естественно, в такой ситуации противник «задыхался».

Читать дальше