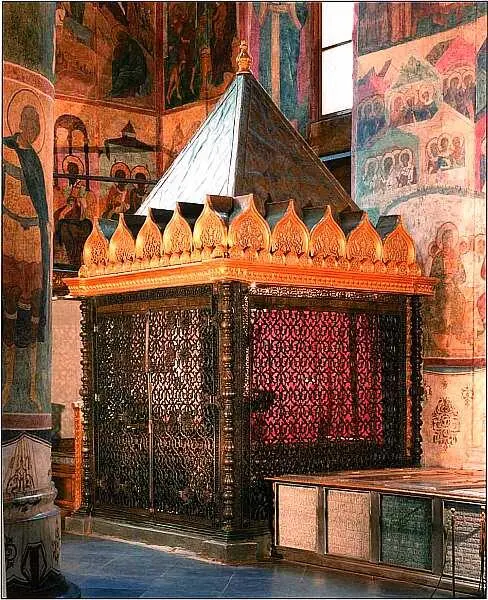

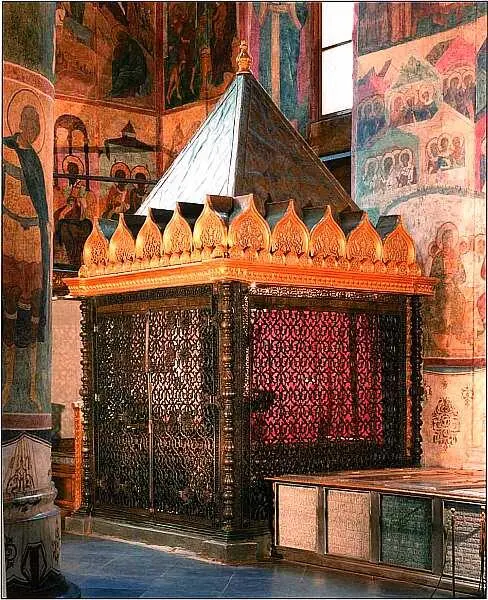

Дмитрий Сверчков Шатер для хранения священных реликвий 1624. Бронза; литье, чеканка, золочение, серебрение

Бронзовое ажурное сооружение под четырехскатной кровлей было выполнено в 1624 по заказу царя Михаила Федоровича группой мастеров под руководством старосты котельного цеха Дмитрия Сверчкова. Оно предназначалось для хранения христианских реликвий и, в первую очередь, кипарисовой модели Гроба Господня, привезенной из Святой земли. Таким образом, этот шатер имел отдаленное сходство с кувуклией, то есть часовней над Гробом Господним в Иерусалиме. Сюда в 1625 была помещена риза Христова, привезенная из Ирана как подарок от шаха Аббаса I Великого, подчинившего своей власти территорию Грузии. Там эта реликвия, вложенная в крест, хранилась в одном из храмов. В 1913 в шатер поместили раку с мощами замученного интервентами в период Смуты начала XVII века патриарха Гермогена, незадолго до этого канонизированного. Его захоронение не единственное в соборе. Здесь погребены по крайней мере девятнадцать митрополитов и патриархов, живших в XIV–XVII веках, десять из которых причислены к лику святых. Первым в 1326 в еще недостроенном первоначальном храме был похоронен митрополит Петр, последним — патриарх Адриан, в 1700.

Архангельский собор 1505–1508

Алевиз Новый (конец XV — начало XVI века) Архангельский собор 1505–1508. Северный фасад

Архангельский собор в XIV–XVIII веках служил храмом-усыпальницей московских государей. При князе Иване Калите здесь в 1333 построили небольшой белокаменный храм, в котором он позднее был похоронен. Существующее здание возведено в 1505–1508 по заказу великого князя Ивана III итальянским мастером из Венеции, прозванным в России Алевизом Новым. Построенный им крупный пятиглавый шестистолпный крестово-купольный храм, имеющий позакомарное покрытие помимо древнерусских черт несет на себе печать итальянской архитектуры эпохи Возрождения. Фасады собора подчиняются принципу ордерного членения. Деление их профилированным карнизом на два яруса не соответствует, однако, организации внутреннего пространства собора. Обильную декорацию фасадов дополняют расположенные с севера и запада белокаменные резные порталы и вставленные в полукружия закомар изящные раковины. До середины XVIII века закомары были увенчаны декоративными столбиками — фиалами, а центральная глава имела, как и все остальные, шлемовидное покрытие. Со временем изменилась окраска собора. Первоначально на фоне небеленых краснокирпичных стен четко выделялись белокаменные детали. После революции 1917 в храме, ставшем музеем, богослужения прекратились и возобновились только в 1990-е.

Усыпальница Архангельского собора

В Московском Кремле традиционную для Средневековья функцию храма-усыпальницы выполнял Архангельский собор. Первым, в 1340, в недавно построенном им храме был похоронен Иван Калита. К моменту начала сооружения нового собора в 1505 здесь уже существовало двадцать три гробницы. Поскольку каменные саркофаги стояли прямо на полу, в период строительства их вынесли в расположенную рядом церковь Иоанна Лествичника. Через четыре года их вернули обратно, но в соборе уже был погребен его заказчик — великий князь Иван III. С этого времени захоронения осуществлялись под полом храма. С 1340 по 1730, пока существовал царственный кремлевский некрополь, в Архангельском соборе были похоронены пятьдесят четыре человека — это правящие монархи двух династий (Рюриковичей и Романовых) и их близкие по мужской линии. Кроме того, в центре храма находятся надгробные плиты, отмечающие место захоронения двух принявших православие представителей татарской знати. Последним здесь погребен Петр II (внук Петра Великого), единственный покоящийся здесь император. Существующие ныне сорок четыре надгробия, выполненные в 1630-е, сооружены из кирпича и облицованы белокаменными плитами, на которых помещены имена и даты жизни усопших великих и удельных князей, царей и их близких. В начале XX века они были прикрыты остекленными латунными чехлами.

Читать дальше

![Евгений Матерёв - Музеи… или вдохновляющая музыка The Chemical Brothers [litres самиздат]](/books/437288/evgenij-materev-muzei-ili-vdohnovlyayuchaya-muzyka-th-thumb.webp)