Успенский собор. 1475–1479

Аристотель Фиораванти (Фьораванти) (около 1415 — после 1485) Успенский собор 1475–1479. Вид с востока

Успенский собор Московского Кремля на протяжении нескольких веков был главным кафедральным храмом России, местом поставления предстоятелей Русской православной церкви и их упокоения. В XV–XIX веках здесь проводились все без исключения церемонии вступления на престол российских монархов. С 1917 и по настоящее время собор является музеем. Прекратившиеся в годы советской власти богослужения были возобновлены в 1990-е.

Еще в 1326–1327 при московском князе Иване Калите и митрополите Петре на этом месте был сооружен небольшой белокаменный храм, который в XV веке сменили более грандиозные постройки. Вместо собора, возводившегося в 1472–1474 русскими мастерами Кривцовым и Мышкиным, разрушенного в результате землетрясения, в 1475–1479 итальянцем Аристотелем Фиораванти, приглашенным великим князем Иваном III, было построено существующее здание. Его архитектурный облик определяют как древнерусские черты, так и особенности, присущие итальянскому зодчеству эпохи Возрождения. Пятиглавый собор, построенный в смешанной технике из кирпича и белого камня, отличается цельностью объема и продуманностью композиции, обладает просторным и хорошо освещенным интерьером. Внутреннее убранство храма (стенная роспись, иконы, церковная утварь) и облачения церковнослужителей, исполненные выдающимися мастерами, всегда отличались особой роскошью и великолепием.

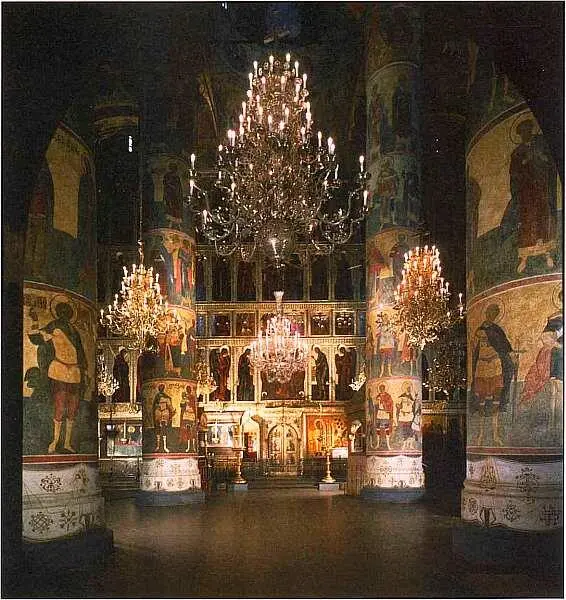

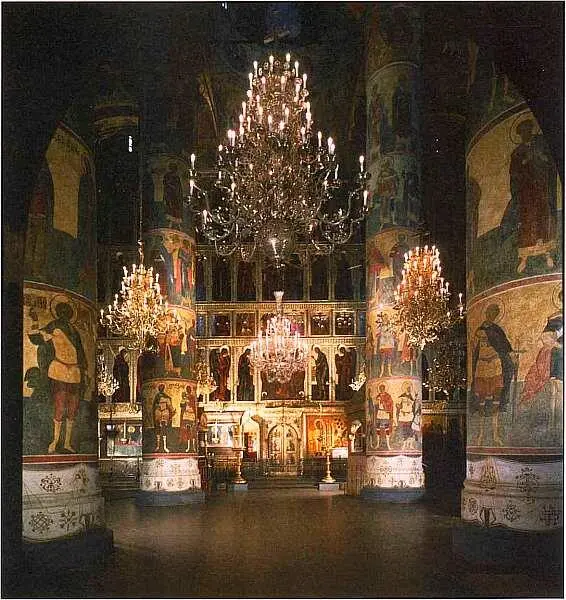

Иконостас Успенского собора 1653–1654

Первый иконостас в Успенском соборе появился вскоре после освящения храма в 1481 при участии знаменитого русского иконописца Дионисия. В 1653 по инициативе патриарха Никона создается новый шестнадцатиметровый иконостас. Всего за десять месяцев большой артелью иконописцев (всего около 20 человек) из Ярославля, Костромы и Осташкова, среди которых можно назвать Василия Ильина, Севастьяна Дмитриева, Иосифа Владимирова и братьев Сергеевых, было написано шестьдесят девять икон. Иконостас имеет традиционную пятиярусную структуру и состоит из праотеческого, пророческого, праздничного, деисусного и местного чинов. В деисусный ряд Никон согласно греческим образцам вводит иконы с изображением двенадцати апостолов вместо различных ликов святых, как это было ранее. В местном ряду помещены многие древние иконы, собранные за долгие годы московскими правителями. Они написаны в разное время и в разных местах: новгородская икона «Спас на престоле» («Спас Златая риза») XI века (сохранилась под поздней записью), храмовая икона «Успение Богоматери» (1479), «Спас Ярое око» (происходит из Успенского собора XIV века) и другие. Здесь же находилась Владимирская икона Божией Матери (XII век, ныне — в собрании Государственной Третьяковской галереи), помещавшаяся в специальном киоте слева от царских врат. Сейчас на этом месте — список с чудотворной иконы, исполненный в 1514.

Стенопись Успенского собора 1642–1643

Успенский собор впервые был полностью расписан в 1513–1515. Однако отдельные композиции, скорее всего, появились раньше этой даты. Сохранившиеся в алтарной части храма фрески датируют концом XV — началом XVI века. На каменной алтарной преграде, в нижнем ярусе иконостаса, можно видеть изображения, по-видимому, созданные после 1481 знаменитым Дионисием и его сподвижниками.

Новая роспись выполнена в 1642–1643 согласно указу царя Михаила Федоровича большой (около ста пятидесяти человек) артелью жалованных и кормовых иконописцев из Москвы и целого ряда русских городов во главе с царскими изографами Иваном и Борисом Паисеиными и Сидором Поспеевым. Старые изображения были скопированы, роспись по новому левкасу исполнена с сохранением прежней композиции в технике фрески, а потом прописана темперой по сухой штукатурке. Высокий художественный уровень исполнения царского заказа способствовал тому, что роспись Успенского собора послужила образцом для создания подобных циклов во многих храмах и соборах России.

Читать дальше

![Евгений Матерёв - Музеи… или вдохновляющая музыка The Chemical Brothers [litres самиздат]](/books/437288/evgenij-materev-muzei-ili-vdohnovlyayuchaya-muzyka-th-thumb.webp)