Из-за своей способности выражать неземное величие духа в образах, созданных приемами реалистической живописи, Мантенья, которого обычно причисляют к раннеренессансным художникам, в то же время является одним их первых мастеров Высокого Возрождения.

Андреа Мантенья (около 1431–1506) Мадонна с Младенцем и херувимами. Около 1485. Дерево, темпера. 88x70

Яркие, плотные цвета и ясно выписанные объемы создают на картинах Мантеньи сияющий горний мир, выглядящий более реальным, нежели земная жизнь. Мадонна на данном алтарном образе погружена в свои думы, Ее лицо озарено отсветом внутренней улыбки, окрашенной печалью. Одной рукой Она нежно обнимает Младенца, другой касается Его ножки, а Он, прижавшись к Матери щекой, обхватил Ее ручками за шею. Они не смотрят здесь друг на друга, потому что соединяющие Марию и Ее ребенка чувства переданы по-другому. В прикосновениях Матери и маленького Сына, в тихом и светлом выражении глубочайшей любви и той грусти, которые их связывают, видится влияние на художника его родственника, живописца Джованни Беллини.

Но в картине присутствует и другое настроение — торжественное, созданное радостной, бравурной кистью. Богоматерь с Христом, словно парящих в облаках, окружает небесный хор — херувимы. Плеском синих и красных крыл наполнен прозрачный, разреженный воздух, и Младенец будто вторит тому, что вдохновенно поют эти малыши. В основе произведения лежит сильно переработанная иконография Маэсты — величания Мадонны.

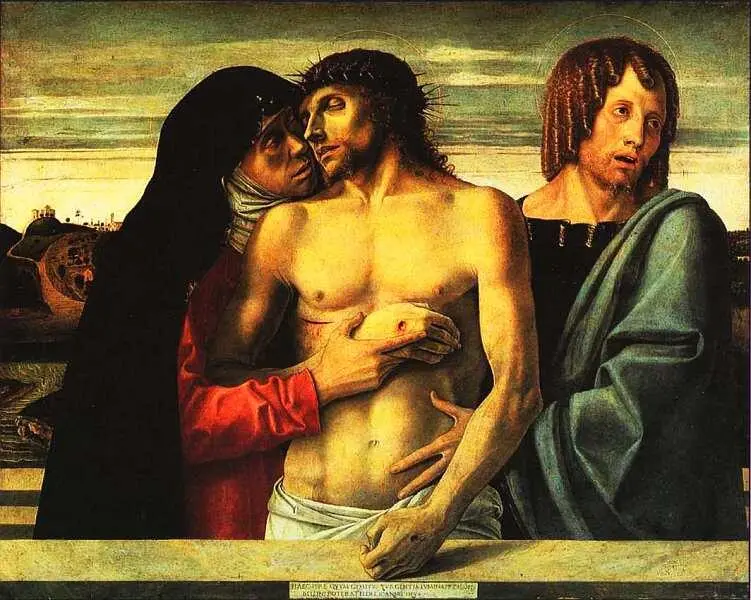

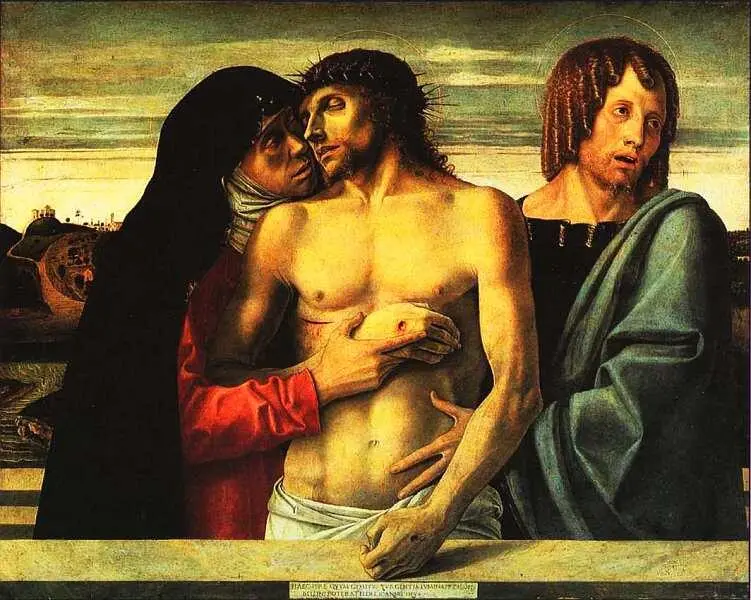

Джованни Беллини (1430–1516) Пьета. Около 1465–1470. Дерево, темпера. 86x107

Многие художники итальянского Возрождения стремились выразить гуманистическое представление о том, что мир пронизан божественной волей, а потому разумен и прекрасен. Венецианский мастер Джованни Беллини воплощал свой пантеизм несколько отлично от остальных: в его работах божественное начало окрашено человеческими чувствами и переживаниями, и оттого во всем сквозят нежность и тоска, что можно видеть на примере данной хрестоматийной беллиниевской картины.

На ней тело снятого с креста Спасителя поддерживают, оплакивая Его, Богоматерь и любимый ученик Христа — святой Иоанн Евангелист. Пронизанную сдержанной скорбью сцену отделяет от переднего плана невысокий мраморный парапет: этот прием, создающий особое пространство в произведении, художник заимствовал из нидерландской живописи. У северных мастеров Беллини перенял и холодноватый прозрачный воздух, придающий очертаниям ясность, а краскам слегка стальной блеск, и скрупулезную живописную манеру, и стремление вызвать у созерцающего произведение глубокое сопереживание, недаром автор изобразил лежащую на парапете пробитую гвоздем руку Иисуса. Создается впечатление, что Богоматерь что-то шепчет Сыну, а из открытого рта апостола исходят слова жалобы. Художник тщательно выписывает раны Христа и вздувшиеся вены на Его руках, скорбные складки на лице Марии, покрасневшие от слез глаза Иоанна. В сентенции, выведенной на мраморном парапете, мастер выразил настроение работы: «Эти припухшие глаза изливают страдание, картина Беллини исходит слезами». Природа сочувствует Спасителю и плачущим по Нему: небо заволакивают тучи, и холод пасмурного дня вторит безлюдному пейзажу.

Но несмотря на столь видимые и даже являемые зрителю раны Иисуса, на следы крестных мук на Его лице, облик Спасителя прекрасен и вызывает в памяти восклицание святителя Иоанна Златоуста: «Где, смерть, твое жало? Где, ад, твоя победа?» И вдруг совсем по-иному воспринимается изображенное: рука Христа на парапете, хоть и покрыта смертной бледностью, выглядит согревающей холодный камень, заливающий фигуры ровный свет становится божественным и теплым, а светлая полоска неба — зарей Воскресения. Беллини обладал уникальной способностью объединять в одной работе несхожие настроения, когда одно просвечивает через другое и каждый раз заставляет по-новому взглянуть на произведение.

Джованни Беллини (1430–1516) Греческая Мадонна. Около 1460–1470. Дерево, темпера. 82x62

Джованни Беллини открыл новую страницу в венецианской живописи: в его религиозных картинах едва ли не главными являются те внутренние состояния, в которые погружены персонажи. Из двух образов христианского бытия, «жизни деятельной» («vita attiva») и «жизни созерцательной» («vita contemplativa»), он, видимо, душевно тянулся ко второй и потому так часто писал Мадонну с Младенцем: изображая их, художник мог передать глубину молитвенносозерцательного состояния, окрашенного человеческими чувствами.

Читать дальше