Данный фрагмент, на котором Будда представлен вместе с монахами, украшал святилище со ступой. Учитель изображен с жестом абхая-мудра, символизирующим освобождение от страха, защиту. Особенностью этого образа Будды являются усы. Такая черта облика, появившаяся на ранней гандхарской скульптуре, изредка встречается в его иконографии в последующее время. Справа от Учителя расположены шестеро бритоголовых монахов, один из которых держит веер-опахало за его головой. Рядом, на фоне цветущего дерева, сохранилась ладонь с цветами. Это традиционный жест, означающий подношение. По наличию дерева можно предположить, что вся сцена разворачивается в саду, обычно служившем местом отдыха общины в период земной жизни Будды. Светотеневая моделировка, применявшаяся при исполнении данного и ряда других фрагментов миранской живописи, позволяет говорить о сильном эллинистическом влиянии на буддийское искусство Восточного Туркестана.

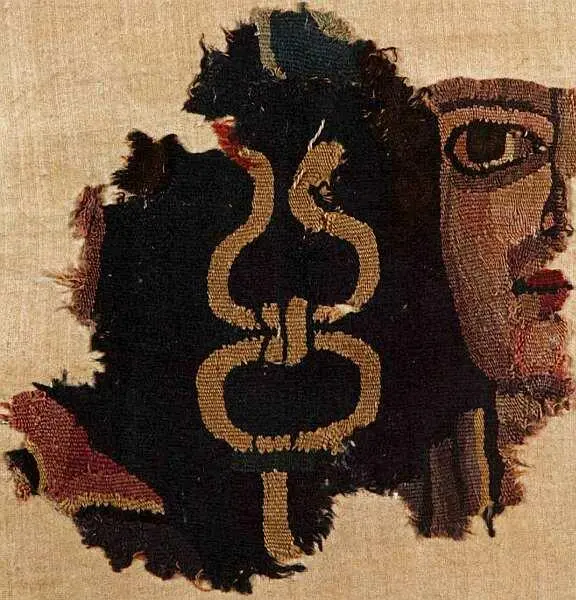

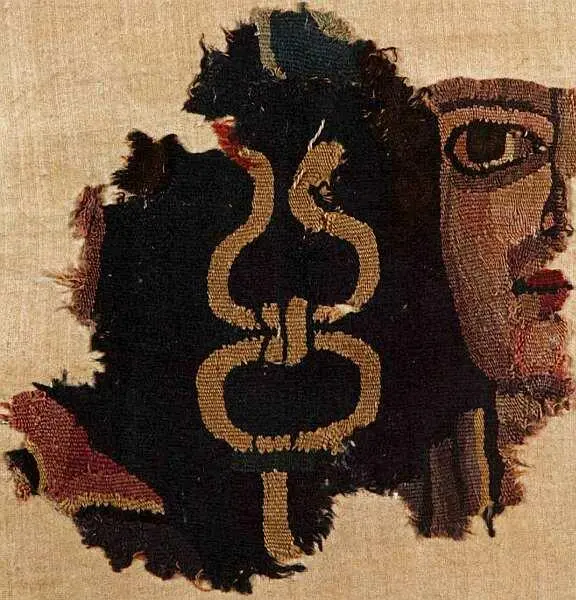

Голова Гермеса. Ковер с фигурной композицией Восточный Туркестан III век. Вышивка. 13x14

Среди находок, сделанных М. А. Стейном во время его экспедиций в Восточный Туркестан, большой интерес представляет фрагмент вышитого ковра. На нем сохранилась правая часть лица молодого мужчины с каштановыми кудрявыми волосами. Техника вышивки, использованная при изготовлении изделия, повторяет классические приемы светотеневой моделировки, принятые в эллинистической живописи. К ним относятся: утемнение вогнутых частей (овал лица, крылья носа), высветление выпуклых (щеки, переносица). В светло-серый тон кожи добавлены розовые оттенки. Глаз показан тщательно — вышиты глазница, глазное яблоко, радужка, зрачок. Сохранилась часть жезла (слева от персонажа), обвитого двумя дугами (змеями). В этом жезле без труда узнается кадуцей — один из основных атрибутов Гермеса — греческого бога торговли. Соответственно, представленный герой — вероятно, сам Гермес, а вышитый ковер могли выполнить с картины, написанной на сюжет из античной мифологии.

Ковер по приемам светопередачи очень напоминает настенные росписи буддийского памятника в Миране (Восточный Туркестан). Скорее всего, изделие создано в Бактрии (историко-культурный регион Средней Азии, современные Узбекистан и Афганистан), несколько столетий после походов Александра Македонского являвшейся своеобразным анклавом греческой культуры на Востоке.

Индра Балаваст, Восточный Туркестан V–VI века. Ганчевая штукатурка, минеральные краски. 53,2x29,2

На фрагменте настенной живописи, происходящем из одного буддийского сооружения в Балавасте, изображен персонаж в короне, украшенной крупной розеткой по центру. У него длинные волосы, концы которых заплетены в косички(?), в ушах с длинными мочками — серьги, на шее — широкая и, судя по рисунку, твердая (литая?) гривна, на груди — ожерелье(?), на предплечье — браслет. Руки героя сложены в позе анджали-мудра (поклонения). Его божественную природу определяют нимб над головой и два языка пламени, вырастающие за плечами. Благодаря глазу, нарисованному на правой кисти персонажа, его можно идентифицировать как бога Индру.

Скорее всего, перед зрителем — фрагмент знаменитой сцены из жизни Будды, которая достаточно часто встречается в искусстве. Речь идет об эпизоде, когда после достижения просветления он стал сомневаться в нужности его учения людям. В этот момент, согласно буддийским преданиям, к нему явились одни из главных богов индуизма — Брахма и Индра — и стали умолять начать проповедовать.

Светотеневая моделировка, использованная художником, свидетельствует о сильном эллинистическом влиянии на искусство Восточного Туркестана.

Голова деваты Хотан, Восточный Туркестан. VI век. Терракота, оттиск в матрице, подправка. Высота — 13

Хотан — крупный оазис на южной границе пустыни Такла-макан в Восточном Туркестане, в котором обнаружено множество буддийских памятников, содержащих разнообразные находки. Среди них — терракотовая скульптура. В Средней Азии глина с глубокой древности была одним из традиционных материалов для создания изваяний. Исследователи считают, что формирование технологии изготовления глиняной (ганчевой, глино-ганчевой) скульптуры завершилось в эллинистическое время. Впоследствии именно она стала одним из основных видов декора на архитектурных памятниках в античное и раннесредневековое время в регионе. Между тем, в конце V — начале VI века в течение короткого периода монументальную глиняную скульптуру стали обжигать, превращая ее в терракоту.

Читать дальше