Об этой сказочной птице античные авторы (Геродот, Овидий, Полибий Старший и другие) дают различные свидетельства. Она прожила до глубокой старости — некоторые утверждают, что пятьсот лет — и, в конце концов, сожгла себя на алтарном костре, превратившись в пепел, из которого возник новый, молодой феникс. Символический акт самосожжения и затем воскресения — это то, что сближало судьбу птицы с техникой керамики.

Самые ранние подобные емкости с головой феникса или василиска датируются эпохой династии Тан (618–907). Примером для таких керамических изделий служили кувшины с фениксом из золота и серебра, импортировавшиеся в Китай из Сасанидской Персии. Морская торговля между Китаем и Юго-Восточной Азией на Филиппинах и островах современной Индонезии значительно расширилась в начале династии Сун (конец X века), и много подобных предметов было экспортировано в этот регион. Образ феникса, встречающийся в европейском аллегорическом натюрморте, возник из знакомства художников с китайскими образцами.

Закрытый погребальный сосуд 960-1127. Керамика, горячий обжиг. 30x17,4

Эта ваза для отправления погребальных обрядов заставляет задуматься над проблемой взаимопроникновения разных культур. Будучи китайской по происхождению, она свидетельствует об ассимиляции некитайских мотивов, в частности, о влиянии буддийской религии. Орнамент представляет собой узор из резных лепестков лотоса — характерный мотив индийского искусства. Точное предназначение изделия неизвестно. Высказывалось предположение, что в подобной емкости могли делаться хлебные приношения: сосуды с их следами обнаружены в захоронениях эпохи династии Сун на юге Китая. Форма вазы с «носиками» на «плечах» может происходить от более древних погребальных сосудов в форме стебля бамбука с выступающими по бокам побегами.

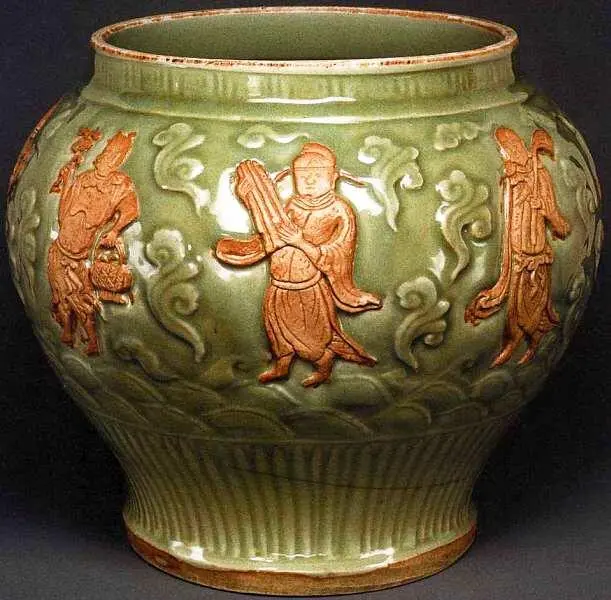

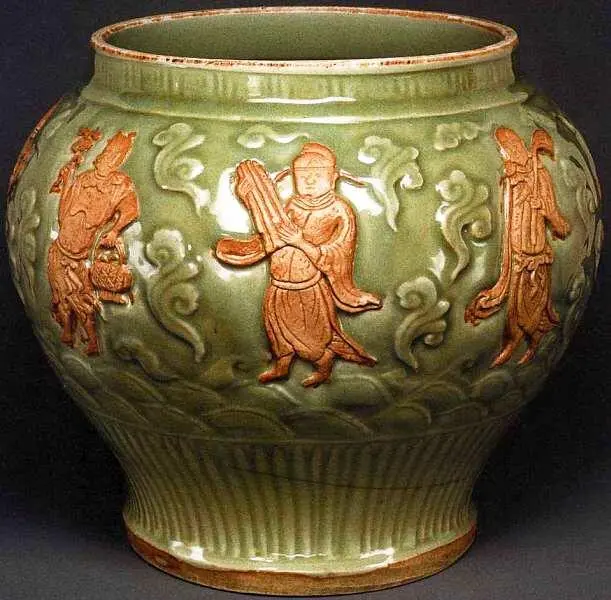

Ваза для вина с изображением Восьми Бессмертных 1271–1368. Керамика, горячий обжиг. 25,4x27,8x29,5

Представленная замечательная керамическая ваза создана в эпоху династии Юань, как раз в то время, когда сложился культ Восьми Бессмертных. Это святые даосского пантеона, трое из них были историческими персонажами, имена остальных встречаются только в сказках и песнях. Это мужчины и женщины, старые и молодые, гражданские лица и военные, богатые и бедные. В Китае выражение «Восемь Бессмертных» означает пожелание счастья. Число восемь считается счастливым; отсюда почитание восьми человек или предметов. На бруклинской вазе все святые даны как своего рода воинство (это обычно делается, когда для изображения выбирается соответствующая тема). Каждого можно идентифицировать по его традиционному атрибуту.

Эта ваза, кажется, должна была предназначаться для храма как священный сосуд, тогда понятен ее столь высокий художественный уровень. В действительности она создана как предмет обихода. В этом случае ее эстетика вызывает еще большее восхищение.

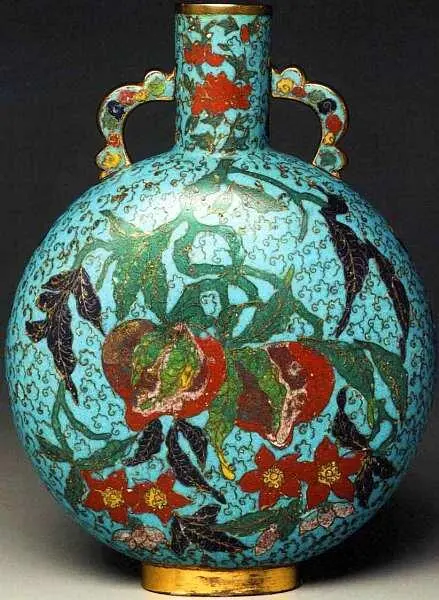

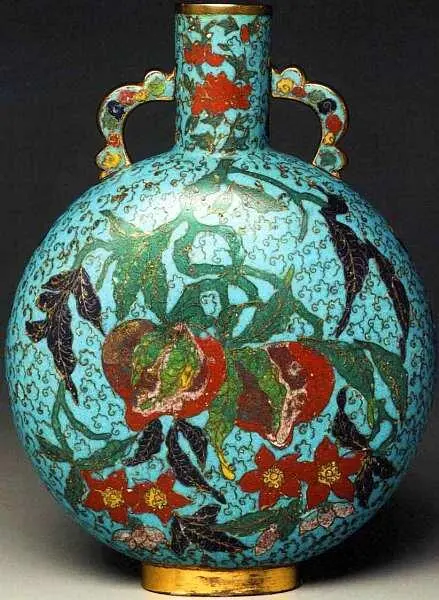

Бутыль-ваза паломников. XVII век. Перегородочная эмаль, медный сплав. 26x17

Форма бутыли-колбы всегда и везде была популярной у паломников. Бруклинская ваза необычайно изысканно украшена изображениями граната, персиков и других китайских символов процветания и долголетия. В ней отразились и иностранные влияния, в частности техника клуазоне (перегородочная эмаль), усвоенная во времена династии Мин (1368–1644). Она подразумевает изготовление рисунка посредством металлической формы (перегородок) и заливки ее разноцветной эмалью. Техника существовала еще в Византийской империи и в X–XI столетиях распространилась в Китае. К моменту создания этой вазы (конец названной династии) искусство местных мастеров достигло наивысшего уровня.

Утамаро Китагава (1753–1806) Какиномото-но Хитомаро (Утраченный титульный картуш: Детская пародия на шесть бессмертных поэтов) 1804. Гравюра. 37x25,3

Художник Утамаро Китагава — один из крупнейших мастеров укиё-э (гравюры на дереве), во многом определивший черты японской классической гравюры периода ее расцвета в конце XVIII столетия. В Бруклинском музее хранятся 24 его работы. В середине XIX века творчество Китагавы стало известно в Европе. Оно оказало влияние на искусство французских импрессионистов, постимпрессионистов, кубистов, называемое японизмом.

Читать дальше

![О Генри - Алиса в Нью-Йорке [= Эльза в Нью-Йорке] [Elsie in New York]](/books/405329/o-genri-alisa-v-nyu-jorke-elza-v-nyu-thumb.webp)

![Питер Страуб - Фантастический Нью-Йорк - Истории из города, который никогда не спит [сборник, litres]](/books/420294/piter-straub-fantasticheskij-nyu-thumb.webp)