Сейчас копии памятника установлены во многих городах мира как символ гражданской доблести и личной отваги.

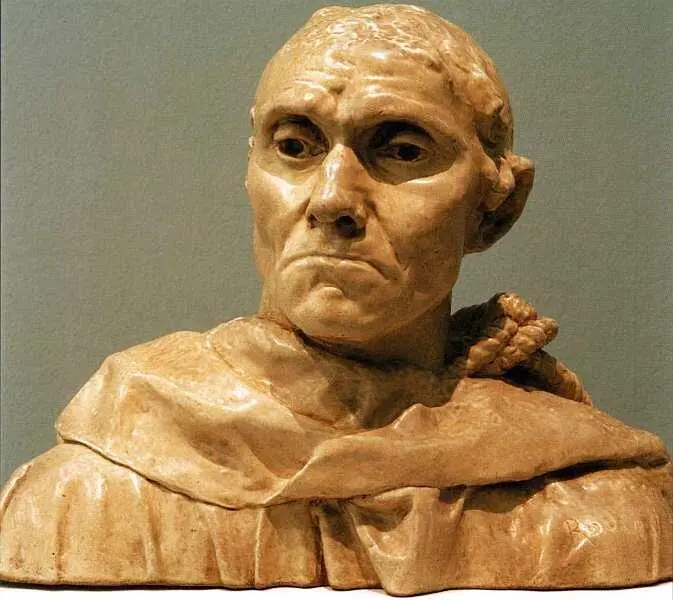

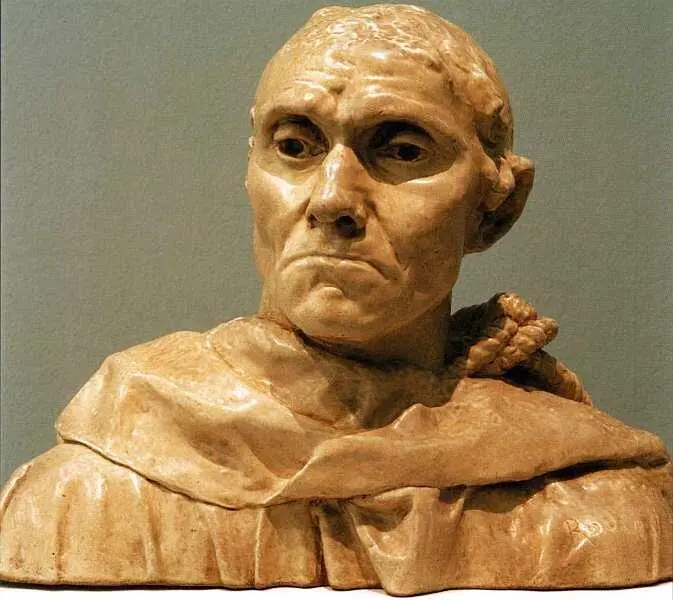

Голова Пьера Виссана 1885 или 1886. Гипс. 28, 7x24,4

Демократизации служил и радикальный отказ Родена от мощного постамента. Мастер предложил поставить статуи непосредственно на землю, на невысокую плиту. Интересно, что в те годы такой вариант казался чем-то революционным, власти города с негодованием отвергли его, что стало для ваятеля настоящим творческим ударом. Намерения скульптора были осуществлены уже после его смерти, в 1924.

Персонажи произведения своими жестами, позами и выражениями лиц должны были передавать целую гамму эмоций: отчаяние, подавленность, покорность злой судьбе и решительность. Роден задумал этот памятник по аналогии с театральной сценографией: перед зрителем на низком постаменте разворачивается драма обреченности и мужества. Первый, самый старший и наиболее именитый герой воодушевляет остальных на подвиг во имя спасения города. Второй, с ключом в руках, горюет о капитуляции Кале. Третий боится развязки, поэтому отчаянно устремляется вперед, стремясь сократить время ожидания казни. Четвертый сжимает руками голову, плача о своей семье. Пятый, Жак Виссан, по замыслу самого мастера, «поднес руку к глазам, как бы силясь рассеять страшное видение. Предстоящая смерть ужасает его. Он спотыкается». Шестой, самый юный, еще не понял, что происходит, его взгляд тревожен, он весь напряжен. Такая концепция шокировала публику, ведь классические монументы XVIII–XIX столетий — это героические фигуры, поставленные на недосягаемую высоту богато декорированных постаментов.

Эсташ де Сен-Пьер 1887. Бронза. 215x77x113

Перед зрителем — вариант статуи главного героя памятника «Граждане Кале» в натуральную величину. В фигуре очень важно соотношение богатой пластики тяжелого плаща, эффектно выступающей из его складок мощной ноги, а также головы и верхней части корпуса. Это сочетание рождает столкновение духовной силы, грузности телесной оболочки и бремени страдания, выраженного в опущенных плечах и взгляде. Спиралевидное движение героя впечатляет внутренней сдержанностью. Эмоции, страх, ответственность и рок — словно пружина, которая в любой момент готова разжаться, и тогда Эсташ де Сен-Пьер, самый старший и авторитетный из граждан города, примет единственно верное решение.

Голова Пьера Виссана. Около 1904. Бронза. 48x28,2x28,5

Для Родена каждый полученный заказ был очень значимым событием в жизни. Маэстро не только выполнял тренировочные эскизы для произведений, но в течение многих лет возвращался к найденным образам, варьировал характеры и эмоции персонажей. Представленная голова — поздний бронзовый отлив. Этот исторический (то есть предположительный, выдуманный) портрет Пьера Виссана, одного из граждан Кале, обладает художественной самостоятельностью, гамма чувств, изображенная мастером, впечатляет. Перед зрителем — будто живой человек, отдавшийся невыносимому страданию, плачу, сожалению — смеси отчаяния и решительности.

Граждане Кале. Около 1889

Перед зрителем — одна из большого числа моделей скульптурной группы. Монумент установили в 1895 в Кале на высоком пьедестале, а не на низком, как хотел сам творец, задумывавший демократичный памятник.

История произведения ставит перед исследователями, а также любителями искусства одну проблему: что считать оригиналом. В мастерской маэстро его учениками и сотрудниками был создан ряд монументальных отливок (еще несколько версий сделали после смерти Родена по его модели, они ничем не отличаются от выполненных при жизни творца).

Великий ваятель всегда утверждал, что каждое творение — плод страстной любви автора и вложенных эмоций, однако его работы, как сказано выше, отливали помощники. В начале XX века стал утверждаться культ подлинности — только непосредственно гений может создать шедевр. Таким современники считали самого Родена. Но не стоит забывать, что все классическое искусство — от античности до XIX столетия — основано на идее копирования (идеальных математических пропорций, античного образца, канона в иконописи, гравюр европейских мастеров). Антики являлись основой обучения в академиях по всей Европе в XVIII–XIX веках.

Читать дальше