В искусствоведении XIX века преобладало мнение, что еврейского искусства не существует, более того, считалось, что этот народ напрочь лишен художественного восприятия и способностей в области изобразительного искусства. В России подобное высказывание попало даже на страницы Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона, изданного в 1893, вместе с утверждением неспособности евреев различать цвета. Отсутствие разработанной области визуального объяснялось уже не историческими условиями, а расовыми особенностями. И хотя в настоящее время взгляд с позиций расового детерминизма дискредитировал себя, термин «еврейское искусство», тем не менее, вызывает множество вопросов. Можно ли выделить специфику еврейского искусства? На основании каких характеристик это сделать? Является определяющим сюжет произведения, происхождение автора или какие-либо художественные особенности? Еврейские музеи, возникшие в Европе и Америке в конце XIX — начале XX века, ответили на эти вопросы по-своему.

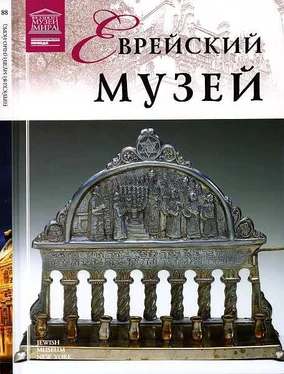

Еврейский музей в Нью-Йорке был основан в 1904 при Еврейской теологической семинарии на базе коллекции ритуальных предметов, связанных с традициями иудаизма. В 1944 Фрида Варбург, жена попечителя учебного заведения Феликса Варбурга (брата знаменитого искусствоведа Аби Варбурга), передала семинарии свой особняк на 5-й авеню, 1109, чтобы в нем разместился Еврейский музей. С тех пор внутренняя структура здания претерпела существенные изменения, однако оно сохранило исторический облик, напоминающий неоготический французский замок. Хотя собрание стало формироваться еще в начале XX века, лишь в 1947 музей открылся для широкой публики.

Неизвестный мастер. Набор для обрезания. Около 1827

Его концепция состояла в том, чтобы сохранять и изучать еврейскую культуру через искусство и предметы быта и культа. Притом еврейский компонент в искусстве взаимодействовал с нееврейским, и эта связь должна была прослеживаться и анализироваться.

Еврейский музей дал сложный и плюралистический ответ на упомянутые вопросы: национальное искусство может пониматься самыми разными способами, и коллекция представляет, как кажется, все варианты. Прикладное творчество и предметы археологии, имеющие художественную ценность, иллюминированные еврейские рукописи, работы профессиональных художников (не евреев — на еврейские темы, и евреев, посвященные общекультурным сюжетам) — все это, по мнению руководства учреждения, имеет непосредственное отношение к еврейскому искусству.

Основой коллекции стали 26 ритуальных предметов. За чуть более сотни лет своего существования собрание выросло в 1000 раз, до 26 000 объектов. В настоящий момент оно включает живопись, скульптуру, рисунки, фотографии, рукописи, этнографические материалы, археологические находки, нумизматику, церемониальные объекты и даже аудио- и видеозаписи и является самым значительным в мире.

В музее работают две постоянные экспозиции, и проходит множество временных выставок. К постоянным экспозициям относится археологический отдел и выставка «Культура в развитии: еврейский путь», ядро музея. Она дает возможность проследить развитие национальной культуры на протяжении 4000 лет через объекты искусства. В этой экспозиции — более 800 предметов самого разного характера, собранных в еврейских общинах всего мира. Именно эти предметы составляют основу альбома. Все они, так или иначе, помогают ответить еще на два вопроса, которые ставит перед зрителем история. Первый — как еврейской культуре в целом и иудаизму в частности удалось сохраниться на протяжении многих сотен лет в сложных, а порой и трагических обстоятельствах, при взаимодействии с окружающими культурами? Второй — что же составляет ее суть, какова основа еврейской идентичности?

Экспонируя объекты искусства, воплощающие все разнообразие еврейской культуры (вернее, «еврейских культур» всего мира) с древнейших времен до наших дней, Еврейский музей в Нью-Йорке стремится быть источником знаний и вдохновения для представителей различных религий и культур, а тем, кто идентифицирует себя с еврейством, — дать полное представление о развитии национальной культуры. Демонстрируя ее памятники современникам и сохраняя их для грядущих поколений, он обращается как к общинам, так и ко всему международному сообществу.

Читать дальше

![О Генри - Алиса в Нью-Йорке [= Эльза в Нью-Йорке] [Elsie in New York]](/books/405329/o-genri-alisa-v-nyu-jorke-elza-v-nyu-thumb.webp)

![Питер Страуб - Фантастический Нью-Йорк - Истории из города, который никогда не спит [сборник, litres]](/books/420294/piter-straub-fantasticheskij-nyu-thumb.webp)