Позвольте мне повторить, что того, кто рассчитывает увидеть в этой книге трактат по истории пейзажной живописи, ждет разочарование. Избранная много форма вынудила меня исключить нескольких художников, занимающих внимание историков, но едва ли внесших свой вклад в творческий опыт человечества. История пейзажной живописи — тема, безусловно вызывающая интерес, но по объему она должна раз в пять превышать настоящий том и строиться на иных принципах.

Прежде всего, она не может быть построена в форме лекций. А эти страницы, несмотря на усердное переписывание, остаются именно лекциями. Слова «Следующий слайд, пожалуйста» можно убрать из текста, но не из последовательности мысли. Публикация лекций — хорошо известная форма литературного самоубийства. Именно этим я сейчас и занимаюсь, поскольку студента, которые их слушали, терпеливо переносили неудобства, связанные с жарой и холодом. Единственный способ, коим я могу выразить свою благодарность, это дать им в руки текст, чтобы они смогли вынести суждение о нем в более благоприятных условиях.

К К. Май 1949

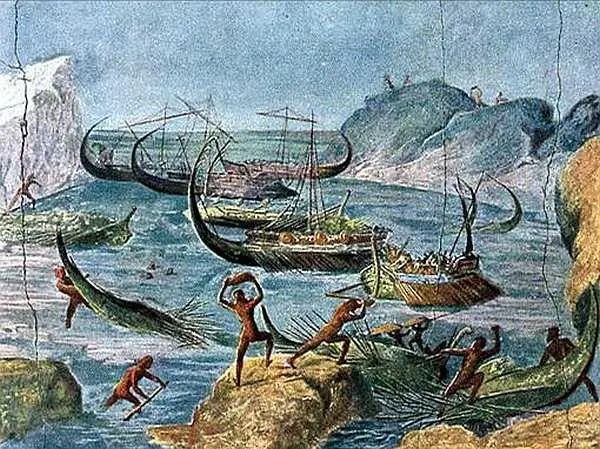

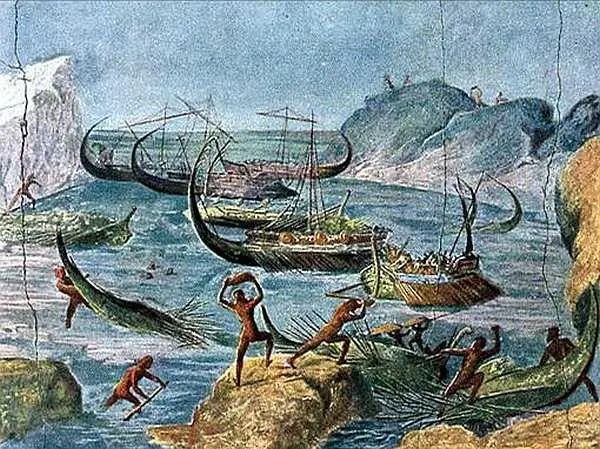

Нас окружают вещи, созданные не нами, их жизнь и строение отличны от наших: это деревья, цветы, травы, реки, холмы, облака. Веками они пробуждали в нас любопытство и благоговение. Они были объектом восхищения. Мы воссоздавали их в воображении, чтобы найти поддержку своему настроению, и наконец стали видеть в них слагаемые понятия, которое назвали «природа». Пейзажная живопись отражает этапы нашего понимания природы. Ее возникновение и развитие со времен Средневековья — это одна из попыток человеческого духа достичь гармонии с окружающим миром. Предшествующий этап, проходивший в Средиземноморье во времена античности, корнями своими настолько глубоко уходил в греческое понимание человеческих ценностей, что восприятие природы играло в нем второстепенную роль. Эллинистический художник с его обостренным видением окружающего мира создал школу пейзажной живописи, но, насколько мы можем судить по сохранившимся фрагментам, его мастерство в передаче освещения служило главным образом декоративным задачам. Только Ватиканский цикл об Одиссее дает основание предположить, что пейзаж стал средством поэтического выражения, но и здесь он является лишь фоном, отступлением, как и описание природы в самой «Одиссее» (ил. 1).

1. Эллинистическая фреска. Лестригоны, бросающие камни в корабли Одиссея, фрагмент росписи из дома на Эсквилинском холме в Риме. 50-40-е гг, до н. э.

И тем не менее импрессионистический стиль античной живописи прекрасно подходил для изображения природы, и черты его проявляются всякий раз, когда возникает потребность в пейзаже, даже после того как другие признаки классического стиля исчезают. В драгоценном свидетельстве пересечения двух миров, в Венской Книге Бытия, выполненной в Антиохии около 560 года, художник, известный нам под именем Иллюзионист, сумел правдиво передать единую атмосферу пейзажа даже в тех случаях, когда фигуры трактованы в условной манере, называемой византийской. И в IX веке Утрехтская псалтирь еще полна пейзажных мотивов, заимствованных из эллинистической живописи, ее импрессионистические штрихи так же создают ощущение света и пространства. Простейший способ показать торжество символа над чувственным восприятием в Средние века — это сравнить страницы Утрехтской псалтири со страницами «копии», сделанной в середине XII века монахом Эдвином для монашеского дома в Кентербери (ил. 2, 3).

2. Утрехтская псалтирь. Иллюстрация к псалму «Usquequo Domine». 816-830-е

Все искусство до некоторой степени символично, и готовность, с какой мы принимаем символы как реальность, в известной мере зависит от нашего знакомства с ними. Но необходимо признать, что символы, посредством которых в искусстве раннего Средневековья обозначались природные объекты, имели очень мало общего с действительностью. Возникновение этих символов — тема слишком обширная для данной, а возможно, и для любой другой книги. Но почему они удовлетворяли средневековое сознание — вот вопрос, на который мы должны так или иначе ответить, если хотим понять истоки пейзажной живописи. В чем-то символы эти являются плодами средневековой христианской философии. Если наша земная жизнь — не более чем краткая и убогая интерлюдия, то и окружающий ее мир не должен привлекать наше внимание. Если идеи божественны, а ощущения низменны, то создаваемые нами образы должны быть как можно более символичны; воспринимаемая же чувствами природа становится безусловно греховной. В начале XII века св. Ансельм утверждал, что пагубность вещей пропорциональна числу чувств, на которые они воздействуют, и посему почитал опасным сидеть в саду с розами, услаждающими зрение и обоняние, или внимать песням и рассказам, радующим слух.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Кеннет Клок - Конфликты на работе [Искусство преодоления разногласий]](/books/404443/kennet-klok-konflikty-na-rabote-iskusstvo-preodol-thumb.webp)