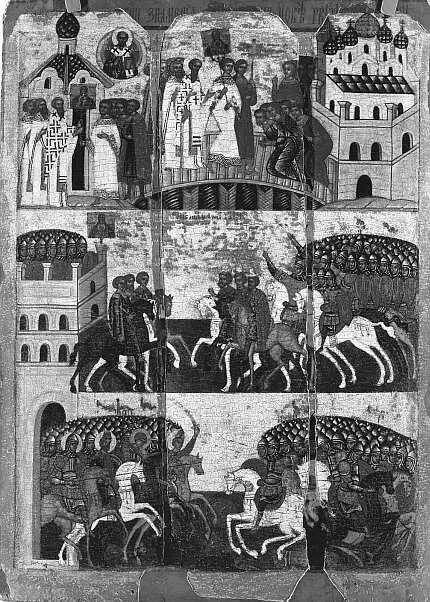

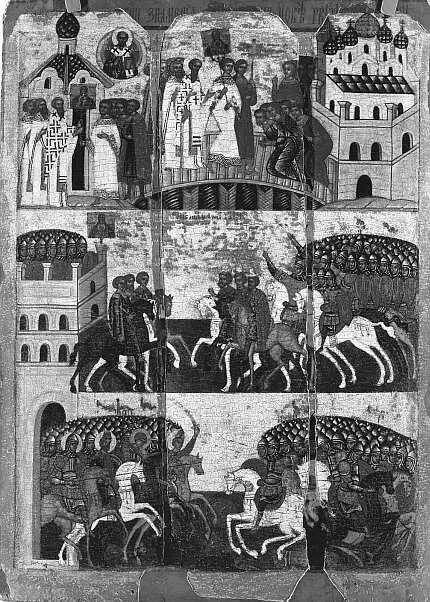

Икона «Осада Новгорода суздальцами»

Икона становилась порой чудесным сплавом искусства и истории. Такова «Осада Новгорода суздальцами» — икона XV века, подлинный шедевр древнерусской живописи.

События, выбранные автором, показаны в трехъярусной композиции. Это великолепный живописный «микрофильм», повествующий о схватке между новгородцами и суздальцами, «микрофильм», где в сложном сочетании переплелись события древней истории, чувства патриотизма, владевшие жителями Новгорода, горячее стремление к справедливости.

В 1169 году суздальцы во главе с князем Андреем Боголюбский напали на древний Новгород, чтобы подчинить его своей власти. О том, как развернулась эта схватка, и рассказывает художник. В верхнем ряду изображен вынос новгородцами иконы богоматери из собора на городскую стену. В среднем ряду суздальцы обстреливают из луков новгородскую святыню и раненная стрелами врагов икона, по преданию, отворачивается от суздальцев, обращаясь лицом к городу. На нижнем рисунке — победа новгородцев: когда икона отвратилась от врагов, они ослепли и были перебиты.

Все это изображено тонким, четким рисунком, в ярких, чистых тонах.

* * *

Путь иконы из недр старой церкви в экспозицию или фонды музея — сложен. Иконы попадают в руки музейных работников почерневшими от времени или более поздних наслоений живописи. Они требуют огромного, кропотливого и терпеливого труда ученых, хранителей, реставраторов. Поэтому поиски, осуществляемые сотрудниками Отдела древнерусского искусства, проводятся обычно совместив с работниками реставрационных мастерских музея. Без виртуозного мастерства реставраторов, без их сложных спасательных работ многие иконы не увидели бы света…

Весной 1961 года очередная научная экспедиция Русского музея отправилась в Новгородскую область — в эту великую «империю» древнерусского искусства, на земли бывшего Новгородского княжества. Здесь в те далекие годы жили и трудились замечательные мастера иконописи.

Многие села и деревни остались позади, а ничего особенно примечательного не попадалось. Сотрудники музея завершали путешествие по Боровичскому району. Пора было возвращаться домой. По пути решили заехать в деревню Любони (что в пятнадцати километрах от села Кончанского, где жил в изгнании Суворов). Местные работники заверили ленинградских специалистов, что церковь в Любони бездействует, давно превращена в колхозный склад и искать таи поэтому предметы древней культуры бессмысленно. Однако энтузиастам своего дела никогда не хочется верить пессимистическим прогнозах.

И вот перед членами экспедиции небольшая церквушка сравнительно позднего происхождения. Окна наглухо забиты потемневшими от времени досками. На дверях ржавый амбарный замок. Кладовщик отворял церковь неохотно, уверяя, что ничего в ней, кроме зерна, нет.

Старая церковь, будто тоже нехотя, раскрыла свои двери со скрипом. После яркого солнечного света глаза не сразу привыкали к темноте и с трудом различали окружающие предметы. Почти до самых окон доходило навалом засыпанное зерно. Его слабо освещали тонкие лучи света — они пробивались между закрывавшими окна досками.

Но что это за доски?.. Один из реставраторов поднялся повыше и увидел, что окно заколочено… иконой. Лицевая ее сторона почернела, изображение почти не проглядывало сквозь налет копоти и грязи.

Кладовщик с удивлением наблюдал, как бережно снимали приезжие из Ленинграда старые «никчемные доски» и выносили их на свет. Здесь, на солнце, тоже невозможно было что-нибудь толком разглядеть. Но опытный художник-реставратор, кроме определенных признаков, по которым можно распознать икону, обладает интуицией, художественным чутьем, которое нередко может сослужить незаменимую службу. Оно необходимо реставратору, потому что первые этапы его работы зачастую проходят вслепую, потому что никакая самая сложная аппаратура не способна заменить профессионального ощущения искусства, цвета, манеры живописца, тонких, едва заметных и лишь одному этому мастеру свойственных приемов…

Несколько икон из деревни Любони доставлены в Русский музей. Вместе с ними пришла их далекая история, их многовековая судьба. Чьи прикосновения хранят эти едва видимые лики, чьи глаза обращались к ним с надеждой и мольбой?

Читать дальше