1 ...6 7 8 10 11 12 ...79 Историк американского кинематографа Дэвид Джеймс в своей книге «Аллегории кино» (1989) замечает, что среди упомянутых режиссеров были те, кто пришел из других медиа, и что они, в большинстве своем, привносили в кино живописную проблематику. В частности, к ней автор относит вопросы репрезентации движения и длительности, а также передачи «необычных психологических состояний». Последнее может служить характеристикой любого вида искусства (поэзия, художественная литература, драматургия), в то время как причина первой из приведенных проблем унаследована от фотографии и вытекает из направленности ее развития. В руках художников технология усовершенствовалась, однако сохранила свое первостепенное значение. Мы еще вернемся к этой идее Джеймса в следующих главах и увидим, что зачастую художники с опытом работы в других сферах искусства используют новые технологические медиа, будь то кино, видео или цифровое искусство, для решения живописных или скульптурных задач. Естественно, были и те, кто изначально обратился к новым медиа и считал их для себя приоритетной формой творчества.

[20]

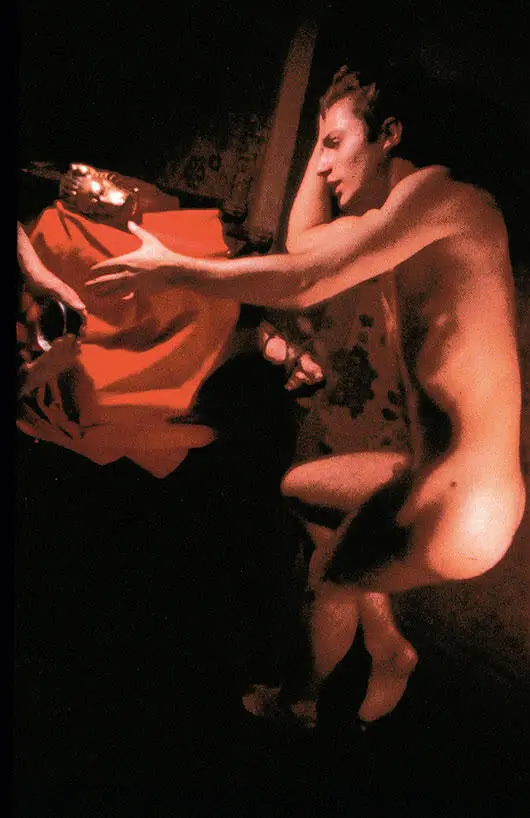

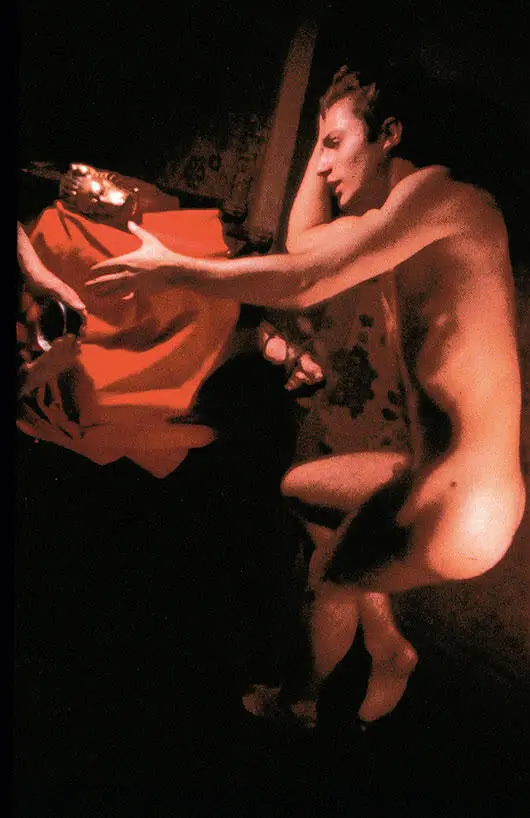

Грегори Дж Маркопулос

Страсти по «Илиаде». 1964–1967

Джерард Маланга в роли Ганимеда и Пол Суон в роли Зевса. Работы Маркопулоса менее холодные (или отстраненные), чем работы Энди Уорхола. Режиссер определяет свои работы как «эмоциональные ландшафты», насыщенные цветом и эмоциями и созданные с применением изобретенного автором прибора для съемки без склеек.

[21] [22]

Роберт Биверс

Картина. 1977, 1997

В кадре показан фрагмент изображения с левой створки картины «Мученичество св. Ипполита» из Музея изящных искусств в Бостоне. В свойственной искусству 1960-х манере формального экспериментаторства Биверс совмещает изображения, чтобы создать эмоциональное напряжение. Человек на коне — один из палачей, разрывающих тело святого на части. Юноша на следующем кадре (сам Биверс) с волнением смотрит в окно.

Эти два подхода олицетворяют Маркопулос и Уорхол. Грегори Маркопулос (1928–1992), учившийся у голливудского режиссера Джозефа фон Штернберга, относился к кинематографистам поэтического склада; то же можно сказать и о Стэне Брэкидже. В восемнадцать лет Маркопулос приступил к работе над трилогией «О крови, сладострастии и смерти» (1947–1948), которую до сих пор считают классикой авангардного кинематографа. В последующих лентах «Пастух» (1950), «Дважды человек» (1963) и «Таинства» (1968) он демонстрирует оригинальную работу с цветом, композицией, ритмом и дискретной темпоральностью. Бессюжетные фильмы Маркопулоса, как правило, вдохновлены классикой греческой мифологии и построены на лаконичных приемах, среди которых есть и изобретения самого режиссера, например монтаж без склеек, радикальный подход, в котором за основу берется кадр, а не сцена. В «Страстях по „Илиаде“», поставленных по «Прометею прикованному» Эсхила, роли героев мифов исполнили представители андеграунда 1960-х годов: Энди Уорхол был Посейдоном, Джек Смит — Орфеем, Тейлор Мид — духом, Кеннет Кинг — Адонисом, братья Бёве сыграли Прометея и его сознание. В 1967 году Маркопулос переехал в Европу, и более сотни фильмов, снятых в этот период, так и остаются на непроявленной пленке.

[23] [24]

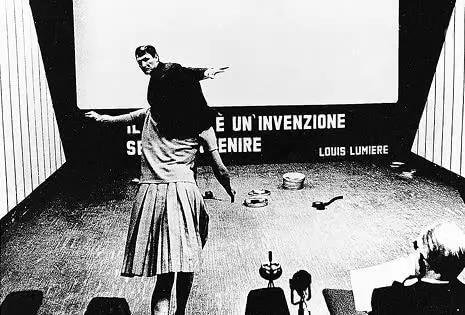

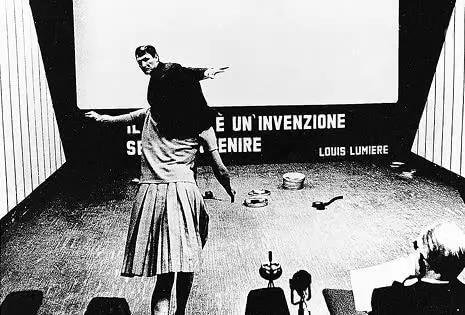

Жан-Люк Годар

Два кадра из фильма «Презрение». 1963

Находясь под сильным влиянием русского кинематографа периода революции, в особенности Дзиги Вертова, Годар создал свой искренний и политический кинематограф, состоящий, по его словам, из «звуков, изображений и текстов».

Авангардные режиссеры продолжают использовать 16-миллиметровую пленку, но постепенно и повсеместно ее сменяет набирающее популярность цифровое видео, которое можно затем перенести на кинопленку. В фильмах «Картина» (1977–1997) и «Efpsychi» (1997) американский режиссер Роберт Биверс (род. 1949) проводит абстрактные ассоциации между формами человеческого тела, визуальным искусством и архитектурой. Американец Лоренс Брос в снятом на 16-миллиметровую пленку абстрактном фильме «De Profundis» (1997) исследует представления Оскара Уайльда об эстетике и желании. Порядка двух десятков фильмов на 16-миллиметровой пленке создал начиная с 1967 года американец Эрни Гёр (род. 1941). В «Спокойной скорости» (1970) он фокусирует камеру на коридоре офисного здания. Фильм длится двадцать три минуты, и единственное движение, которое происходит в кадре, — это движение объектива видеокамеры: он то наплывает, то возвращается к исходным настройкам раз в четверть секунды, отчего создается ощущение, что коридор дрожит.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу