Так, казалось молчаливое, искусство живописи иногда говорит не меньше, чем объемистый исторический труд.

Максим Горький проявил много усилий в марте 1917 года, когда художественная интеллигенция после февральской революции уповала на некие реформы в искусстве.

Вот что вспоминает Александр Бенуа:

«Как только первые раскаты революционного грома улеглись и снова стала «ощущаться жизнь», во всей своей основе уже получившая новый смысл, так возник радостный вопрос:,А ведь, пожалуй, и для русского художества начинается новая пора, и перед ним открылись безграничные возможности, с него сняты парализовавшие его пеленки?» Если же возник только вопрос, недоверчивая надежда, а не настоящая уверенность, то это потому, что именно русское искусство слишком систематически угнеталось бездарностью старого режима и тем легионом лиц, которым было поручено его ведение. В конце концов сплелась такая хитрая система лжи, компромиссов, бюрократического кумовства и т. д., что не приходилось рассчитывать на действие толковых мероприятий, а оставалось ожидать и в этой области одного из тех чудес, которыми нас за последнее время балует судьба».

Но, увы, не так легко было быстро разрушить те стереотипы, которые вырабатывались веками. Это были страшные штампы, свойственные самодержавному режиму:

,…. Этот порядок основывался все на том же чувстве самосохранения, на том же законе подбора. Начиная с самого первого лица в государстве и до последних чиновников от искусства — все были в каком-то тайном заговоре против всего живого, яркого, стремительного, самобытного. Навстречу велениям вдохновения воздвигались препоны всяких цензов и цензур, выставлялись приманки художественной табели о званиях и чинах, поощрялись ереси художественного национализма, соответствовавшие черносотенным программам, тратились колоссальные средства на один фальсификат искусства. Лишь кое-что удавалось исправлять частной инициативе, но и она была заражена в значительной степени общим недугом. Мало находилось среди людей, имеющих средства, таких, которые решились бы поверить вполне художникам. Все чего-то боялись, чему-то не доверяли, что-то чинили…»

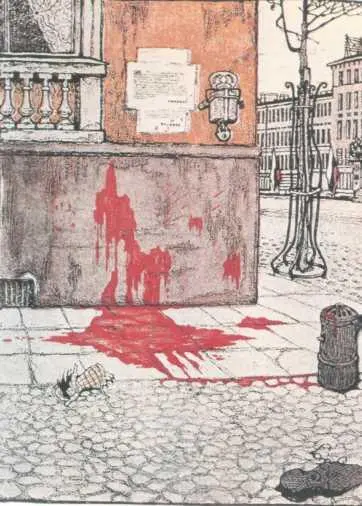

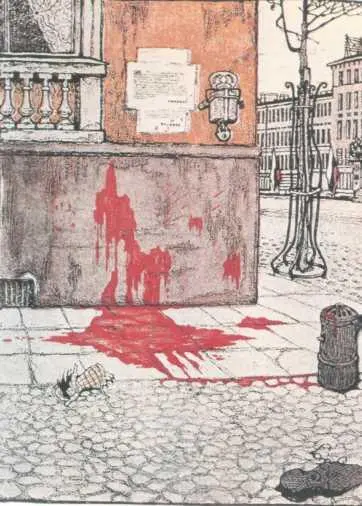

М. Добужинский. Октябрьская идиллия.

«Октябрьская идиллия». Мстислав Добужинскии.

Пустынный город. Ни души. Он будто вымер. На булыжнике брошена детская кукла. Валяется чей-то ботинок. Рядом — очки. Плиты тротуара, стена дома залиты кровью. Страшное багровое пятно будто живет. Его щупальца тянутся к мостовой. Кажется, готово затопить мир.

На стене между мирной балюстрадой и номерным знаком — маленький листок бумаги. Его слова не прочтешь на расстоянии. Но чувство не обманывает — это смерть.

Покосилась смятая ограда голого дерева. Слепы окна вереницы домов, свидетелей расправы, разгрома демонстрации.

Дата создания шедевра — 1905 год.

Этот лист Добужинского начисто сметает версию об аполитичности, отсутствии гражданского чувства у мастеров «Мира искусства». Ведь надо не забывать, что именно Добужинскии являлся одним из ведущих художников своего времени.

Кстати, надо вспомнить его эскизы к костюмам гоголевского «Ревизора», чтобы найти еще подтверждение его глубокого сатирического дара.

Не слышно выстрелов. Не кричат раненые. Не стонут дети…

Но шедевр звучит. В нем — весь ужас прошедших мгновений истории.

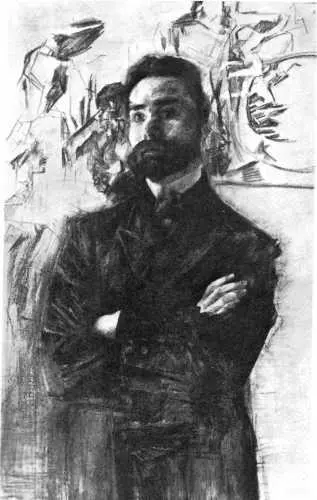

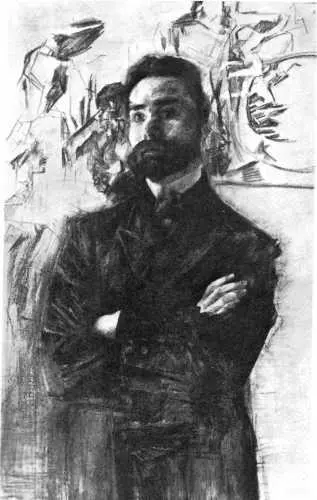

«Портрет поэта В. Я. Брюсова». Работа Михаила Александровича Врубеля.

«Бывают жизни художников — сонаты, бывают жизни художников — сюиты, бывают пьески, песенки, даже всего лишь упражнения, — пишет А. Н. Бенуа. — Жизнь Врубеля, какой теперь отойдет в историю, — дивная патетическая симфония, то есть полнейшая форма художественного бытия. Будущие поколения, если только истинное просветление наступит для русского общества, будут оглядываться на последние десятки [лет] XIX века, как на «эпоху Врубеля», когда они увидят, во что считала Врубеля его эта «эпоха». Именно в нем наше время выразилось в самое красивое и самое печальное, на что оно только было способно».

М. Врубель. Портрет В. Я. Брюсова.

Далее Александр Бенуа сравнивает творчество Врубеля с огромным метеором, ворвавшимся в атмосферу тогдашнего мира и разбившимся на несчетное количество осколков. Но огромность всего свершенного можно понять, только сложив в голове все, что видел из этого разрозненного и разбившегося великолепия.

Читать дальше

![Игорь Осипов - Потусторонний батальон. Том 2. Война за дружбу [publisher - ИДДК; оптимизирована обложка]](/books/414587/igor-osipov-potustoronnij-batalon-tom-2-vojna-thumb.webp)