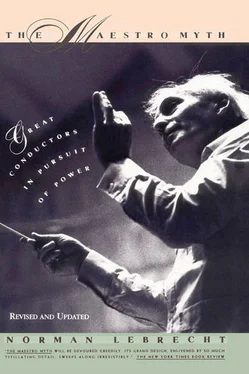

Его нацизм не доходил до степеней догматического антисемитизма « Der Schtürmer » [§§§§§§§§§] «Штурмовик», нацистская газета.

. Расистские настроения Караян облекались в чисто австрийские эвфемизмы. В 1934-м он отказался выступить на открытии венского «Фольксопер», поскольку там, похоже, собралась «вся Палестина», а он смешиваться с этой публикой не желает. Тем не менее, жена его была наполовину еврейкой, а после войны Караян подрядил себе в помощь целый выводок доверенных лиц, и все они тоже оказались евреями. Среди них присутствовал его венский агент Эмиль Юккер, личная секретарша Рита Кёлер, близко знавший Караяна биограф Эрнст Хаузерман, помощник по записям Михаэль Глоц, берлинский концертмейстер Михаэль Швальбе и протеже Караяна, дирижер Джеймс Ливайн. Однако с евреями своими Караян обращался особенно надменно, постоянно напоминая им об их происхождении, дабы поддерживать их в состоянии неуверенности. Он шокировал Джорджо Стрелера, между делом сказав этому итальянскому режиссеру, когда тот присоединился к зальцбургской команде: «Больше чего бы то ни было вам сейчас требуется первоклассный личный секретарь. К сожалению , на эту роль годится только еврей».

Теми, кто его окружал, Караян правил так твердо, что даже выходить из себя ему никогда надобности не было. «Если я не повышаю голоса, они вслушиваются в произносимое мной, — объяснял он — а чем меньше я говорю, тем большую ценность приобретает каждое слово». Когда ему требовалось кого-то уволить, он делал это без разговоров с увольняемым. Оркестр «Филармониа» узнал о то, что Караян порывает с ним, из письма его поверенного; расставшись с Берлинским филармоническим, он отказался принять делегацию старейших музыкантов оркестра и послал своего приспешника, чтобы тот выставил ее из дома. Он уклонялся от необходимости демонстрировать какие-то чувства, и был счастлив более всего, когда сидел один в подземном бункере своего оборудованного воздушными кондиционерами дома и играл, точно всемогущий властелин, с электронным пультом управления этим домом.

Пуще всего мечтал он о власти над миром — то была гитлеровская амбиция, возникшая поначалу как защитная реакция на санкции Фуртвенглера, лишившие Караяна возможности участвовать в лучших австро-немецких и американских фестивалях, однако быстро ставшая для него главным побудительным мотивом. «Это человек патологически алчущий власти, — говорит один из биографов Караяна, — и цель его в том, чтобы создать свой собственный Рейх». После того, как в его кармане оказался Берлин, за этим городом последовали и другие цитадели музыкального мира. В 1956-м Караян возглавил Венскую государственную оперу и сразу же взял на себя немецкий репертуар «Ла Скала»; он принял руководство в Зальцбурге и получил на выбор список выступлений с оркестрами Вены, Лондона, Парижа — да, практически, и любого города, который Караян согласился бы посетить.

Он поговаривал о «давно вынашиваемом плане сплавить воедино шесть главных оперных театров», чтобы его постановки могли плавно и непрерывно перетекать из одного в другой. В то время по Вене ходил такой анекдот: Караян садится в такси и на вопрос водителя: «Куда?» отвечает: «Не важно — куда ни приедем, я что-нибудь да получу». Страшно думать о том, как близко подошел он в 1960-м к достижению полной гегемонии в музыкальном мире.

Восемь лет, проведенных им в Вене, стали для театра наиболее престижными со времен Малера, их отличала блестящая труппа и сильное чувство цели. Чего Караяну не хватало, так это управленческого нюха Малера и его ревностной преданности театру. Караян не мог позволить себе часто дирижировать в Вене и признавал, что в его отсутствие «по меньшей мере 100 даваемых в каждом сезоне спектаклей были совершенно ужасными». То был не золотой век, но его позолоченная имитация.

Как режиссеру, ему не хватало воображения, умения организовывать сцену так, чтобы она вдыхала жизнь в статичные постановки. Освещение у него было неизменно приглушенным — недостаток, который рабски копировался другими режиссерами; он всю жизнь не расставался с неподвижной идеей о том, что свету надлежит падать на певцов, когда те открывают рот, а в прочее время их и видно-то быть не должно. Каждая мелкая частность его постановок выглядела прекрасно, однако все бурные эмоции в них приглушались. Мрачная трагедия тонула в ошеломляющем блеске звучания. Агония Тристана и Изольды проходила по разряду «красоты». Караяновские оперы впечатляли зрителей, однако о потрясении тут и речи идти не могло.

Читать дальше

![Роберт Асприн - Удача или МИФ [= Иначе — это МИФ]](/books/204374/robert-asprin-udacha-ili-mif-inache-eto-mif-thumb.webp)