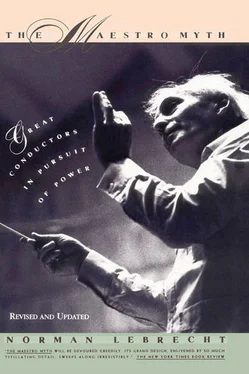

Из-за воображаемого вопроса чести он отказался от ценной дружбы, хорошей работы и возможности добиться процветания. Причина может показаться незначительной, однако Бюлов явно решил никогда больше не уступать главенство композитору.

Дирижеров становилось все больше, и будущие преемники Бюлова начинали порицать его крайности. Атаку возглавил Феликс фон Вайнгартнер, аристократ из незначительных, поставивший перед собой задачу очистить партитуры от причудливых истолкований, которыми разукрасил их Бюлов (и, косвенным образом, Вагнер). Вспыльчивый, склонный к сутяжничеству, беспутный, пятикратно женатый, он вечно ввязывался в тот или иной интеллектуальный, романтический или судебный диспут. Из-под исступленного пера его рекою текли памфлеты. Как, впрочем, и музыкальные сочинения — коллег-дирижеров он судил по их готовности исполнять его музыку. (Бюлов милостиво исполнил серенаду для струнных.)

В 1887-м, побывав в Гамбурге на представлении «Кармен», которым дирижировал Бюлов, Вайнгартнер испытал «острое чувство неудобства, почти ужаса», при виде ужимок, которые позволял себе дирижер. «Когда я дирижировал, цель моя состояла, и сейчас состоит, в том, чтобы воспроизвести исполняемое произведение задушевно, с величайшей простотой и верностью, постаравшись, в то же время, сделать мои жесты столь неприметными, чтобы они не отвлекали внимание публики от музыки», — самодовольно заявлял он. Бледный и долговязый, Вайнгартнер закрывал перед исполнением симфонии глаза, чтобы лучше проникнуться ее духом. Интерпретации его тяготели к грузности и безликости. Чрезмерные движения, говорил он, будоражат слушателей и запутывают музыкантов. «Погоня за сенсациями началась в музыке с Бюлова» — сенсационно провозгласил он в своей опубликованной в 1895 году полемической книге, название которой, «О дирижировании», позаимствовано у известного трактата Вагнера. Большую ее часть составляют открытые наскоки на Бюлова, которого автор обвиняет в:

создании презренной иллюзии относительно ценности личности, иллюзии, которая побуждает любое мелкое Ничтожество предъявлять якобы принадлежащие ему особые права — при условии, что его поведение остается достаточно неординарным, — и ослепляет людей талантливых, но слабых, толкая их на нелепые поступки.

Он жалуется на то, что люди говорят о «Кармен» Бюлова, не Бизе. Бюлов породил культ дирижерской личности; Вайнгартнер выступал за то, чтобы вернуть главенство композиторам. Этот спор, принимая различные обличия, продолжает бушевать и по сей день.

Доводы Вайнгартнера заслуживали бы большего внимания, если бы он практиковал то, что проповедовал. Человек, исполненный непробиваемого тщеславия, он, дирижируя операми Вагнера, выбрасывал из них огромные куски и написал две посвященные Бетховену книги, которые пестрят изменениями в нотах, динамике и темпах композитора. Он вводил в симфонии инструменты, во времена Бетховена неведомые, и акценты, которые совершенно их характеру не отвечали. Если уж на то пошло, подход его был куда менее чист, чем подход Бюлова, говорившего своим ученикам: «Научитесь, первым делом, точно прочитывать партитуру бетховенской симфонии и вы найдете ее интерпретацию».

Многие аннотации Бюлова имеют основой оригинальный анализ, выполненный Вагнером. Лист отверг критику исполнительской деятельности Бюлова как «лишенную оснований», а Штраус сказал:

точность его фразировки, его интеллектуальное проникновение в партитуру… и прежде всего его психологическое понимание симфоний Бетховена и вступлений Вагнера, в частности, были для меня блистательным примером.

Малер обожал его как дирижера, тогда как Бруно Вальтер, которого связывали с Малером такие же отношения, какие связывали Бюлова с Листом, был очарован его исполнением. «Я видел в лице Бюлова, — писал Вальтер, — накал вдохновения и концентрацию энергии. Я ощущал неодолимую силу его жестов, отмечал его внимание и преданность музыкантам и сознавал выразительность и точность их игры. Мне сразу стало ясно, что передо мной именно тот человек, который создает музыку, который обратил эту сотню музыкантов в свой инструмент и играет на нем, как пианист играет на фортепиано. Этот вечер определил мое будущее… я решил стать дирижером.»

Как раз в то время, когда жизнь стала казаться Бюлову совершенно бессмысленной, когда все достигнутое им в Мюнхене и Мейнингене было практическо забыты, Берлин внезапно предложил Бюлову билет в грядущее. В возрасте 57 лет он пребывал на грани нового срыва, его мучили боли в голове и руках, бессонница. «Он все время повторял, что жизнь для него кончена, что хочет умереть, и лишь постоянно твердя ему, как все мы его обожаем… мне удавалось понемногу успокоить его и уложить в постель, у которой я сидел, держа его ладони в моих, до раннего утра, когда он, наконец, засыпал» — вспоминал его американский ученик Уолтер Дамрош.

Читать дальше

![Роберт Асприн - Удача или МИФ [= Иначе — это МИФ]](/books/204374/robert-asprin-udacha-ili-mif-inache-eto-mif-thumb.webp)