Василий Саввин и его сын Иван, как показывают первоисточники, родились в селе Студёнки. Год рождения Ивана – 1763, в Чернышово переехал в 15-летнем возрасте. Таким образом, уточняется укоренившееся в биографической литературе [22] Чернышевская. С. 44. См. также: Чернов С. Н. Примечания // I, 807.

представление о Чернышово как месте происхождения рода Г. И. Чернышевского. Таким местом было село Студёнки.

Студёнки находилось в 130 верстах от Пензы и в 1809 г. состояло из 70 дворов, а Чернышово – в 120 верстах и насчитывало 250 дворов. Церковь в Студёнках называлась Знаменской, в Чернышово – Архангельской. Из документов видно, что Архангельская церковь («деревянного здания») построена в 1712 г. и освящена в 1713. [23] ГАПО. Ф. 182. Оп. 1.Д. 593. Л. 469, 487.

С той поры село Чернышово часто именовали Архангельским. Оно стояло на берегу речки Сюверни и имело еще третье название – Сюверня. В официальных бумагах так и писали: «Село Чернышово, Архангельское, Сюверня тож». Своё первоначальное название село, вероятно, получило от имени первопоселенца Чернышова, крепостного крестьянина графа Разумовского, скупившего эти земли в начале XVIII в. В 1710 г. поселение насчитывало всего два двора, в 1714 – уже 20 дворов. Со временем фамилия Чернышовых исчезает. [24] Чернышевский. Вып. 7. С. 159–160.

Из документов видно, как трудно и сложно устраивалась судьба детей, внуков и правнуков главы рода дьячковского сына Саввы Васильева, дьякона затерянного в глухомани небогатого села, места, подобного тому, о котором Н. Г. Чернышевский сказал по поводу жительства своего прадеда с материнской стороны: «глухая глушь среди глухого края» (1, 220). Лишь очень немногим удавалось добиться должности священника – самое большое, на что могли рассчитывать неимущие служители религиозного культа, по своему экономическому и юридическому положению сливавшиеся с разночинцами. Дореволюционный историк писал, что во второй половине XVII в. в духовное звание нередко вступали «люди даже и несвободных состояний», а «помещики имели у себя священно-церковнослужителей часто из своих же крестьян». [25] Кедров Н. Духовенство и воинская повинность // Русский архив. 1888. № 5. С. 0129.

Шансы повышались у тех, кто получал семинарское образование. Но такая возможность появлялась очень редко и ещё реже попадавшие в семинарию могли благополучно окончить курс. Однако постоянная материальная нужда, незнатность происхождения, отсутствие привилегий вырабатывали характерную для разночинцев жизненную стойкость, трезвое отношение к жизни. Не случайно один из дореволюционных исследователей писал о Н. Г. Чернышевском: «В нём преобладала одна черта, которую всего лучше можно охарактеризовать понятием „здравого смысла”». [26] Россов Н. Н. Г. Чернышевский // Сар. вестник. 1909. № 228. 17 октября. С. 2.

Из поколения в поколение переходила выковываемая в постоянной борьбе за существование воля, привычка полагаться только на себя, упорное стремление улучшить свою жизнь. Это отчётливо проглядывает в настойчивых попытках сельских священнослужителей дать своим детям семинарское образование. Такую заботу энергично проявили два сына Саввы Васильева – Василий и Алексей, причем наиболее успешными оказались дети первого. Из многочисленной семьи священника Василия Саввина в семинарии учились Марк и Никанор. Именно ему, Василию Саввину, принадлежала решающая роль и в судьбе его внука Гаврилы.

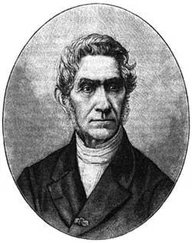

О своём отце Чернышевский отзывался с неизменным уважением. Убедительным и достаточным доказательством служит, к примеру, дарственная надпись на книге о выдающемся немецком просветителе и мыслителе XVIII столетия Лессинге: «Милому папеньке от безконечно обязанного, всем обязанного сына». [27] Чернышевский Н. Г. Лессинг, его время, его жизнь и деятельность. СПб., 1857. Книга с автографом хранится в саратовском музее.

Автограф относится к 1857 г., когда не могло быть речи об идейных связях с отцом-священником. Идейных – нет, но духовных, нравственных – на всю жизнь. Надпись – прежде всего свидетельство благодарности за полученные знания, за предоставленную возможность получить университетское образование, стать писателем. Ею как бы завершался круг влияния, сильного и продолжительного в былые годы. Сын на дороге давно желаемой просветительской деятельности, наполнившей и подчинившей теперь его жизнь, и этим «всем» он, по глубокому искреннему убеждению, бесконечно обязан отцу.

Читать дальше