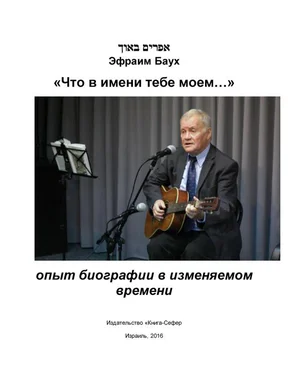

Все вокруг казалось измызганным рядом с великолепием сжатых воедино и разделенных цезурой слов:

«…нотэ шамаим каирия: амэкарэ бамаим алиотав

асам-авим рэхувоамэалэх ал-канфей-руах…» —

«…Простирает небеса ковром, Устраивает над водами горницы Свои,

Делает облака колесницею Своей, Шествует на крыльях ветра…»

Я тогда еще не знал того, что было написано выдающимся немецким поэтом Гердером: «Стоит десять лет изучать еврейский язык, чтобы прочесть в подлиннике 104-й Псалом».

В перерыве между молитвами старики кашляли, скрипели скамейками, шептались о «папочке Иоселе», который поддержал раздел Палестины, часть евреям, часть арабам.

Для меня Палестина была подобна обратной стороне луны, таилась в слабом дуновении лермонтовской строки при перелистывании его книги, мелькнувшей «веткой Палестины», в песенке бабушки, очень уж приземленной для ее тонкого почти ангельского голоса: «Мы поедем в Палестину, там дадут нам десятину…» Палестина представлялась мне чем-то палево-перламутровым, подобием Палеху, но не вязалась с плачем кантора, выпевающим слова «Бней Исраэль» и «Иерушалаим».

Завершался 1952 год. Я уже получил первый удар при поступлении в институт. Печать Каина, невидимая на моем лбу, была четко накрыта и оттиснута каиновой печатью советской власти под моим именем-отчеством, лишенным отечества – Ефраим Ицхокович, и пятой графой паспорта.

Но имя это было неразрывно и впрямую связано со мной – авторством и заглавием книги моей будущей жизни.

С самого раннего детства я чувствовал на лбу обжигающий знак еврейства, прислушиваясь к тревожным разговорам отца с матерью. Над столом, за которым они сидели, на стене, висела репродукция с блёклой картины Бёклина «Бетман и мученица». В детском моем сознании никак не могли слиться Бетман и Гетман, как говорила моя бабушка, «убивец еврейских душ». Лицо Гетмана было полнокровным, с пышными усами, всегда во хмелю, и сабля его, как вечность, висела над головами евреев за миг до их смерти. Лицо же Бетмана, было каким-то изглоданным, тронутым тлением, как стоячая вода смерти.

Я уже был достаточно чутким, чтобы ощущать нечто темное и страшное, невидимо, но весьма слышимо заверчивающееся вокруг нас.

Стояли горестные дни 52-го года – Рош Ашана, Судный день.

Потом это время назовут черными годами советского еврейства.

По радио и в газетах беспрерывно клеймили «космополитов», «беспачпортных бродяг», и хотя у меня уже был паспорт, я понимал, что это касается и меня, ибо все эти космополиты как на подбор были евреями. Имена их стояли непрекращающимся звоном в ушах: Альтман, Гурвич, Юзовский. Уже покрывались пылью забвения ранее разоблаченные достаточно громкие имена – Шкловский, Эйхенбаум.

Во всю развертывалась кампания по «раскрытию псевдонимов».

С тех пор феномен замены имен и фамилий, разные причины у каждого, одевающего маску на истинное свое лицо, по сей день занимают меня вместе с книгами без начала и конца, отсутствием авторства и заглавия.

Что чувствует человек, выступая не под своим именем? Изменяется ли его сущность? Где его душа обитает? Сжимается ли у него сердце, затрудняется ли дыхание, если кто-то называет его истинным его именем, которое ему самому кажется уже забытым?

Я мог понять русских евреев, которые, пытаясь из гетто прорваться в любое новшество, будь то русская культура или революция, в отличие, кстати, от евреев западной Европы, сохранявших еврейские фамилии, укрывали свое еврейство под русскими фамилиями.

Оказывается, многое неприятно и опасно «в имени тебе моем».

Как говорил известный остряк поэт Михаил Светлов: «Бьют не по имени, а по морде».

Вспомним Троцкого (Бронштейна), Каменева (Розенфельда), Зиновьева (Радомысльского). Все они предали своих отцов, все умерли не своей смертью, всех поглотила бездна.

Но при всех известных нам объяснениях в разных революционных катехизисах, непонятно, зачем Ульянову надо было скрывать себя под именем Ленин, Джугашвили – под именем Сталин, Скрябину – под именем Молотов. Словно бы человек влезал в чужую шкуру, чтобы без особых угрызений совести драть шкуры в массовом порядке с других.

Но что позволено Юпитеру, не позволено быку, точнее, козлу отпущения, то бишь, еврею, который судьбой своей назначен на заклание.

И газеты с особым садистским наслаждением писали, что, оказывается, вот же хитрюги эти негодяи – писатели-евреи: под прикрытием русских фамилий замышляют свои темные делишки. Бурлаченко-то – в самом деле Бердичевский, Даниил Данин – Плотке, Багрицкий был Дзюбин, Холодов – Меерович. Режиссер Таиров – на самом деле Коренблит. Радости в массах не было предела. И никто не ощущал, в какой грязи барахтается. Огромная страна дышала миазмами позора, уверяя себя, что это истинная атмосфера светлого будущего.

Читать дальше