Профессор Владимир Георгиевич Гептнер спокойно и содержательно читал курс зоологии позвоночных, а с малым практикумом мне, опять же, повезло: я проходил его у Константина Николаевича Благосклонова, любимого многими поколениями биологов, закончивших московский биофак. Он был высокопрофессиональный преподаватель, влюблённый в зоологию, добрый и внимательный человек, любивший молодежь, интересовавшийся жизнью студентов, их судьбами. КНБ, как звали его все, знал многих из нас по именам, помнил десятки лет после того, как мы окончили университет, помнил эпизоды из нашей учёбы. Встречи с ним после окончания университета доставляли удовольствие и нам, его бывшим студентам, и ему самому.

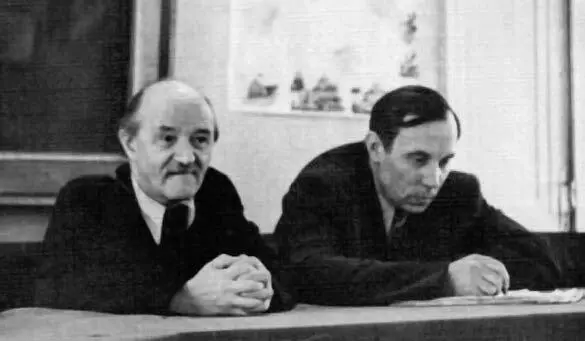

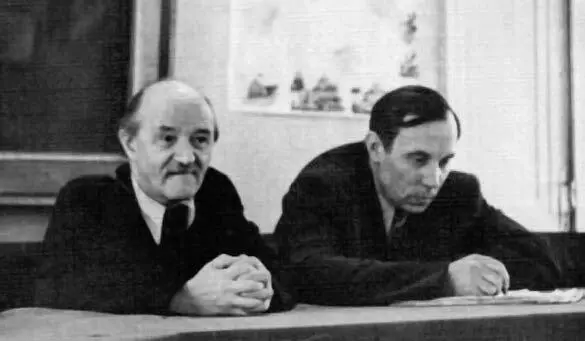

Справа – Константин Николаевич Благосклонов (КНБ) старший преподаватель Кафедры зоологии позвоночных МГУ, слева – Пётр Петрович Смолин, руководитель Юношеской секции Всесоюзного общества охраны природы (ВООП). Фото1950-х годов Н. А. Ляпуновой

Прежде чем перейти к воспоминаниям о преподавателях старших курсов, хочу вспомнить наших лекторов точных наук. Они также относились к числу настоящих университетских профессоров. Неорганическую химию читал очень тихим голосом профессор Хомяков. Его нужно было слушать сидя на первых рядах в аудитории. Он излагал свой предмет по прекрасной системе, гораздо полезнее и интереснее, чем это было в учебнике неорганической химии Глинки.

Органическую химию осенью 1952 г. нам читал Олег Александрович Реутов (тогда еще доцент химфака, позднее – декан химического факультета МГУ и академик АН СССР). Он читал лекции интересно, при этом любил артистические эффекты, вызывавшие восторг второкурсниц, но был строгим экзаменатором. Я предпринял какие-то ухищрения (типа завязывания якобы развязавшихся шнурков ботинка), чтобы не попасть на экзамене лично к нему.

Зато сдавать физику профессору Кондорскому я не побоялся и проделал это с удовольствием. Он читал нам физику два года. Читал без высшей математики (её в 1951 г. на биофаке не преподавали). Возможно поэтому, а может быть в силу лекторского таланта, он читал лекции очень ясно, серьёзно, но доступно, хорошо излагал логику этой науки. Я полюбил эту науку именно на его лекциях, и в дальнейшей моей учёбе и работе мне было очень легко осваивать физическую химию, биологическую физику, радиобиологию, молекулярную и клеточную биологию – все науки, имеющие дело с физическими явлениями. Доцент Нечаева, которая временами заменяла Кондорского, читала скучно.

Профессор Сергей Евгеньевич Северин (тогда уже член АМН СССР, а с 1968 года – академик АН СССР) блестяще читал курс биохимии животных студентам своей кафедры и кафедры физиологии животных. Эти лекции были прекрасно построены, насыщены свежим научным материалом, и лектор великолепно владел риторикой. Проф. С. Е. Северин и проф. Василий Васильевич Попов (читавший эмбриологию животных) – оба мастерски пользовались одинаковым приёмом: формулировали какую-нибудь проблему, рассказывали о дискуссии вокруг этой проблемы, рассказывали обо всех «за» и «против» разных гипотез; затем на основе экспериментального материала доказывали правильность одной из гипотез и удовлетворённо завершали лекцию. А на следующей лекции возвращались к этой теме, опровергали теорию, доказанную ими ранее, и конечно делали это тоже на основе фактов, но полученных уже другими авторами. Тем самым они учили нас анализировать факты, показывали, как развивается научная мысль и устанавливается истина.

С. Е. Северин читал неизменно хорошо, у В. В. Попова бывали и слабые лекции. Так же, то с блеском, то плохо подготовившись, читал лекции проф. Х. С. Коштоянц. Он был членом-корреспондентом АН СССР, кроме кафедры руководил лабораторией в ИМЖ им А. Н. Северцова АН СССР и писал второй том своего капитального руководства «Основы сравнительной физиологии животных». Его иногда заменял на лекциях проф. Марк Викторович Кирзон. Кирзон читал с подчёркнутым профессионализмом, однако увлекался, и тогда изложение становилось заумным.

Взгляд студента-старшекурсника на Биофак в годы лысенкоизма

Даже на курсе лекций такого авторитетного ученого, каким был С. Е. Северин, сказывалась обстановка 50-х годов в биологической науке. При всём том, что С. Е. Северин сообщал нам самые новые данные биохимии, он умалчивал о генетической роли ДНК, открытой в 1944 г. американцами Эвери и Маклеодом, о постоянстве количества ДНК на гаплоидный набор хромосом, которое было доказано в 1948 г. (А. Мирский и Г. Рис, и супруги Р. и К. Вандрели), и о том, что в 1953 г. Ф. Крик и Дж. Уотсон открыли двойную спираль ДНК, а Г. А. Гамов сформулировал проблему нуклеотидного кода синтеза белка. Здесь надо пояснить: студентов кафедры А. Н. Белозёрского учились на практикуме выделять ДНК, они знали о тетрануклеотидном строении ДНК, о «правиле Чаргафа», но преподаватели не связывали эти обязательные для студентов знания с генетикой. Этакое «современное образование», без объяснения его связи с основами наследственности. О хромосомах и хромосомной теории наследственности нам вообще избегали говорить в положительном смысле, разве что для того, чтобы обругать менделистов-морганистов, как это делали доцент Н. И. Фейгенсон (курс генетики) и проф. А. Н. Студитский (курс гистологии). Последний стал заведовать кафедрой гистологии в 1953 г. и читал нам курс гистологии осенью 1953 г. Слушать его было трудно по причине особенностей его речи и потому, что слушатели часто улавливали извращение фактов и понятий. В качестве основного учебника он рекомендовал нам учебник цитологии П. В. Макарова – образец фарисейства и мракобесия в этой науке. Даже в 1965 г. на Всесоюзной конференции по структуре и функции клеточного ядра А. Н. Студитский говорил, что основная функция хромосом в клеточном ядре – опорно-механическая, что хромосомы, якобы, нужны для того, чтобы подпирать ядерную мембрану и поддерживать объём ядра (что-то в роде спиц в колесе), иначе ядро будет смято. И это говорилось через семь лет после того, как в 1958 г. Международная конференция ООН по действию ионизирующей радиации на человека и живые организмы положительно оценила доклад советской делегации о вредных последствиях действия ионизирующей радиации на хромосомы, построенный на материалах исследований лаборатории члена-корреспондента АН СССР Н. П. Дубинина (коллеги А. Н. Студитского по Академии наук, по академическому институту – ИМЖ АН СССР) и приняла предложение советской делегации об уровне предельно допустимых для человека доз ионизирующей радиации. Это значит, что приверженцы Лысенко катастрофически отставали в своих понятиях не только от развития мировой науки, но и от достижений, которые имели советские учёные, работавшие в сфере, на которую не распространялось влияние Лысенко, в сфере, связанной с советскими атомными и космическими проектами. Есть и альтернативное объяснение: многие из них всё понимали, но были бесстыдными карьеристами, предпочитавшими лучше врать студентам, чем потерять тёплое профессорское место. Но в области хромосомной теории наследственности главным критерием была не идеология, а практический результат: действие радиации и факторов космического полёта на человека. Именно практика, о которой разглагольствовал Лысенко, оказалась критерием правильности хромосомной теории наследственности и чудовищной фальши «мичуринской биологии», пропагандируемой Лысенко.

Читать дальше