Проезжая Брянск, Почеп, Унечу, Вася видел, что храмы открыты, что храмы живут в оккупации, что народ этому очень рад. На захваченных территориях было открыто более восьми тысяч храмов.

В противовес немецкой пропаганде в 1943 году стали открываться храмы и на Большой земле – власти, слыша о духовном подъеме, решили показать народу, что и они не против религии. Но на всей неоккупированной территории Советского Союза было открыто менее тысячи храмов. Как правило, это были малюсенькие церкви где-то на кладбище, за чертой города. Известно, что священников так и не отпустили из лагерей и ссылок.

Тем не менее именно в это время, пусть и под давлением союзников, руководствуясь внутриполитическими и внешнеполитическими соображениями, Сталин начал восстановление практически полностью уничтоженной Русской Православной Церкви. Тогда же правительством был создан контролирующий орган – Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР.

На оккупированной же территории особенно сияли храмы, открытые Псковской православной миссией [12] Псковская православная миссия (1941–1944) – пастырско-миссионерское учреждение в составе Московского Патриархата Русской Православной Церкви, ставившее задачу возрождения православной церковной жизни на северо-западе оккупированной Вермахтом территории РСФСР; создано в августе 1941 года при содействии германской администрации митрополитом Виленским и Литовским Сергием (Воскресенским). Действовала на оккупированной части епархий Русской Православной Церкви: Ленинградской (Санкт-Петербургской), Псковской и Новгородской.

. В нее входили молодые священники из Латвии, Эстонии, Франции, отдавшие себя делу просвещения русских людей. В церковных школах изучали закон Божий, историю прошлого, читали книги и пели русские песни (немцы следили лишь за тем, чтобы не было никакой партизанщины). Храмы были заполнены. Но народ с удивлением и недоверием относился к священникам. Люди целовали батюшкам ризы, руки, щупали их, спрашивали: «Батюшка, ты настоящий?» Были и слухи о том, что священники подосланы, что они служат немцам. Отец Василий изучал этот вопрос, он искал подтверждение этих слухов, но нигде не нашел.

Почитаемая святыня Болхова, чудотворная икона «Взыскание погибших». Болхов, лето 1950 года (подпись под фотографией сделана отцом Василием, архив О. В. Ермаковой)

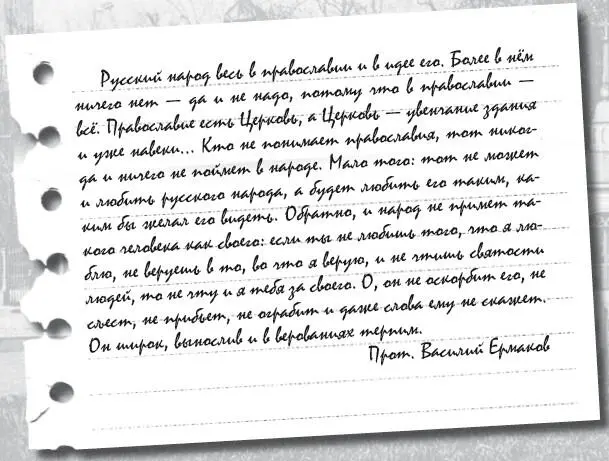

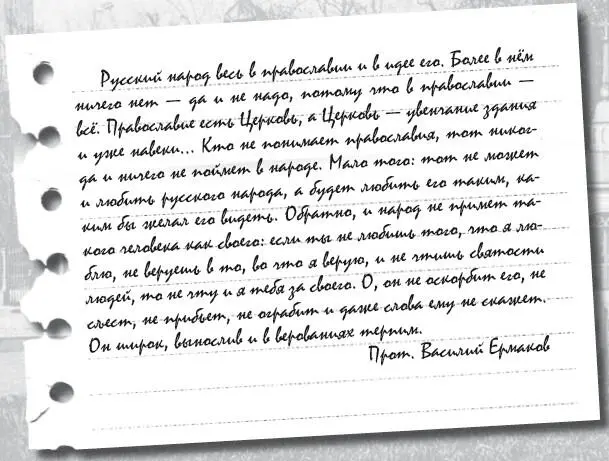

Русский народ весь в православии и в идее его. Более в нём ничего нет – да и не надо, потому что в православии – всё. Православие есть Церковь, а Церковь – увенчание здания и уже навеки… Кто не понимает православия, тот никогда и ничего не поймет в народе. Мало того: тот не может и любить русского народа, а будет любить его таким, каким бы желал его видеть. Обратно, и народ не примет такого человека как своего: если ты не любишь того, что я люблю, не веруешь в то, во что я верую, и не чтишь святости людей, то не чту и я тебя за своего. О, он не оскорбит его, не съест, не прибьет, не ограбит и даже слова ему не скажет. Он широк, вынослив и в верованиях терпим.

Прот. Василий Ермаков

Василий Васильевич Веревкин, сын протоиерея Василия Васильевича и Варвары Николаевны Веревкиных. 1947 год (архив О. В. Ермаковой)

Протоиерей Василий Васильевич и Варвара Николаевна Веревкины. Таллин, январь 1949 года (подпись под фотографией сделана отцом Василием (архив О. В. Ермаковой)

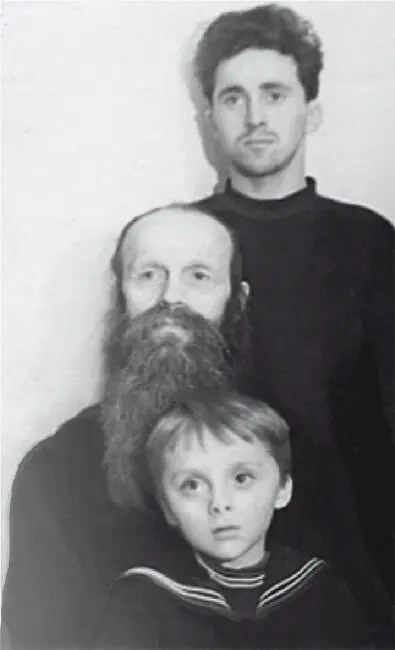

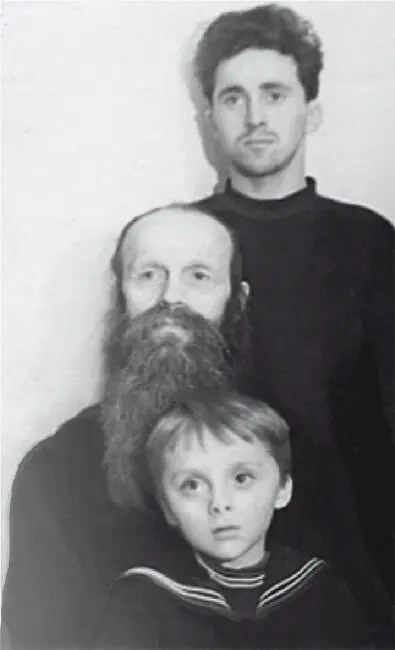

Священник Валерий Поведский с зятем В. И. Петровым и внуком Димой. 1958 год (архив В.И. Петрова)

Это великое дело духовного просвещения было уничтожено с приходом советской власти в 1944 году. Некоторые из священнослужителей ушли с немцами за кордон. Остальные остались встречать советскую армию. Этих мучеников за православие сослали в Сибирь. Там они и погибли.

Что касается национального возрождения, как писал отец Василий в книге «46 лет на службе у Бога», то после всех катаклизмов революции и гражданской войны, уничтожения целых сословий русских людей, в том числе и духовенства, время для этого тогда еще не настало. Двадцать лет безбожия и оголтелой атеистической пропаганды не прошли даром [13] Ермаков В. Т., прот. 46 лет на службе у Бога. СПб., 1999.

.

Читать дальше