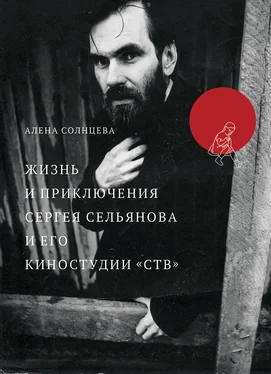

А поэт Александр Еременко в своих воспоминаниях упоминает его всего однажды: «Тогда перебрался к приятелю в Вязьму – есть такой Миша Коновальчук, его знают как автора сценариев к сельяновским фильмам „Духов день“ и „День ангела“». Вот как-то так.

У самого Сельянова в момент окончания ВГИКа дела были не сильно хороши. К этому времени он уже был женат. Родители всегда были готовы помочь, но в профессии никаких перспектив: не было ни московской, ни питерской прописки, не возникло и контактов в мире кино, а снимать тогда можно было только в Москве или Ленинграде, ну разве что еще в Одессе, Киеве или Свердловске.

Зато к моменту защиты диплома у Сельянова был почти готов фильм, снятый практически подпольно. Кинематографический самиздат в принципе был невозможен – однако Сельянову и его товарищам это удалось.

Он вспоминает: «Было непонятно, диплом получим, и что? Надо было сделать то, что я действительно хочу: по-взрослому снимать на 35 мм настоящий фильм. Это было основным побудительным мотивом.

Стал думать, что снимать, возникла идея экранизировать рассказ Коновальчука „День ангела“, который он написал еще на втором курсе, и тогда же гордо вручил мне машинописную рукопись с дарственной надписью. Рассказ был классный, яркий, необычный, и не кинематографический, это была проза, вызов состоял именно в том, чтобы перевести его на язык кино.

Сценарий в декабре 1979 года мы написали с Колей Макаровым и Гариком Минаевым, моими товарищами по студии „Сад“. Миша в этом процессе не участвовал. Стали готовиться к съемкам. Повезло с Сережей Астаховым, тогда студентом операторского факультета. Сначала я хотел снимать с Артемом Мелкумяном, мы были близко знакомы, он прочитал сценарий и честно сказал, что нам нужен другой человек, и он знает кто – Сережа Астахов, у которого в руках все горит и который может легко решать сложные проблемы. Мы познакомились, и с тех пор он – один из самых близких мне людей. Он с энтузиазмом подхватил наш план.

Снимать решено было в Туле. Коля нашел место в самом центре Тулы, два дома, один полупустой, второй вообще нежилой, один стал основным местом действия, другой – вспомогательным.

Камера у Астахова была, т. е. она была вгиковская, но он был заметным авторитетным студентом и мог ею воспользоваться. Пленку мы частично покупали на Шостке, где у Коновальчука были родственники, и нам левым образом ее продавали, что-то Жуков смог подбросить по линии Клуба кинолюбителей, потом сами докупали, где могли, попадалась и бракованная, и старенькая. Артистов использовали знакомых, привлекли тульский драматический театр, хотя мы никого там не знали, но пришли, посмотрели фотографии в фойе: эти черно-белые снимки дали больше информации, чем спектакли. С актерами подружились, они снимались у нас бесплатно. Всем же тогда хотелось чего-то особенного.

На главную роль нашли Леню Коновалова, хотя ему 20 лет тогда было, а герою примерно 11, но он вписался (потом Леня закончил ВГИК и стал оператором). Леша Анненков тоже был студент. Пытались приспособить Женю Князева, который тоже в Политехе учился тогда, но ему не нашлось роли. Мы исходили из возможного, поляна для кастинга была очень узкая. Всех запрягали, кто что-то мог сделать. Всего было 17 съемочных дней, ненормированных, снимали в мае и июне, и ночью и днем основной блок, через неделю снимали монологи, еще день-два».

Несмотря на то что снимали на энтузиазме, съемки шли очень четко, без срывов и проблем. «Мы обсуждали только киноязык как таковой. Задачи мы не очень формулировали, все свои, все понимают». Хотя Сельянов пытался поначалу объяснить артистам художественные цели: «Приготовил высокоинтеллектуальные тексты, причем честные, я искренне пытался объяснить, что мы будем делать, мне казалось это важным. Но потом как-то беседую с Юрой Клименко (хороший артист, жена его тоже из театра, а у нас работала костюмером), гружу его, и через час понимаю, что еще жена его, может, что-то и осознает, но сам Юра смотрит на меня с просительным таким выражением, мол, хватит уже… И я подумал, что, может, правильнее в кино работать с артистом, просто предлагая: посмотри туда, как в прошлой сцене, но только печальней и левей, вот так. Есть такая байка старая. Режиссер говорит оператору: „Знаешь, в этой сцене отношения героев вибрируют еще… они такие импрессионистические. Они познают что-то неуловимое в себе и в любимом человеке… что-то почти неосязаемое… Понимаешь?“ „Понимаю, – отвечает оператор. – Камеру куда ставить будем?“ В общем, разговоры эти, как правило, ни к чему».

Читать дальше