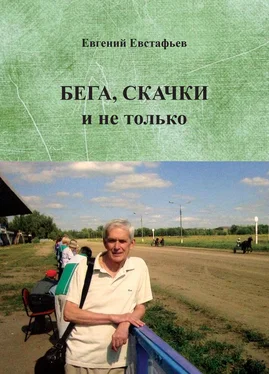

А. Лыткин. В основе тренинга лежали объемные тротовые работы и трехгитовые маховые. Тогда у П.А. Лыткина бежали такие замечательные дистанционеры Александровского завода как Кагат, Азимут, Огонь, которых мне посчастливилось работать и тротом, и махом (вместе с мастером). Павел Александрович начал доверять мне самостоятельную работу на других лошадях, четыре раза я участвовал в заездах, три раза был в призах, но тайны мастерства езды оставались для меня за семью печатями. Я и сейчас «плаваю» в вопросах сборки головы лошади, использования различных ухищрений в подготовке к езде «на удар». Эта практика, а также самообразование по части генеалогической структуры рысистых пород, укрепили мое желание работать селекционером в конном заводе. Но не тут-то было.

В 1963 году после окончания третьего курса, в связи с ликвидацией военной кафедры, меня забрали на три года в армию. Продолжать очное обучение после службы в возрасте 27 лет, сидя на шее у родителей, было немыслимо. Поэтому я еще в армии перевелся на заочный факультет в Сельхозинститут в Царском Селе под Ленинградом, неподалеку от моей части. Кафедру коневодства там возглавлял «последний из могикан» старого питерского конного мира профессор С.В. Афанасьев. Для него было приятной неожиданностью, что на курсе нашелся хоть один студент по его профилю. Защищал я дипломную работу по сравнению первых возрастных ставок Лоу Ганновера и Билла Ганновера. А получил диплом «ученого зоотехника» только в 1968 году, когда уже работал на ЦМИ, через 11 (!) лет после первого поступления в вуз. Тем не менее, должность зоотехника я получил на Раменском ипподроме, еще не имея диплома, в 1966 году уже через два дня после «дембеля». Опять помогла сестра, рекомендовавшая меня Р.И. Калинину. Она защищала диплом по линии Подарка и хорошо знала его как начкона Лавровского завода. С благодарностью вспоминаю Романа Ивановича как своего первого наставника.

Так цепочка случайных эпизодов – база «Пищевик», альбом «Как рисовать лошадь», тотализатор на ЦМИ, учеба сестры на зоофаке в МВА, конюшня Крейдина, книги Н.Н. Славина и В. О. Витта, Ленинград – вывела меня на столбовую и, как оказалось, ухабистую дорогу зоотехника. Определилась и специализация – рысистое дело во всех аспектах.

На Раменском ипподроме я приобщился ко всем основным обязанностям, связанным с организацией испытаний рысаков. В дополнение к этому приходилось немало заниматься хозяйственными заботами, организуя и участвуя самому в доставке фуража с железной дороги, снабжении инвентарем, подковами, обкосом территории (на конной косилке), погрузкой и разгрузкой лошадей вагонами или бортовыми машинами. Иногда я ездил по делам областной Госконюшни для проверки содержания принадлежащих ей жеребцов (как вспомню – так вздрогну).

Самым интересным было участие наших лошадей в больших призах на других ипподромах – Тверском (тогда Калининском) и, особенно, Московском. К этому специально готовились, переживали за своих и радовались успехам. А успехов, как и сейчас, было немало. Успешно бежали в Москве питомцы Ширхалова, Кащеева, Доронина, Баи-рова. В дальнейшем «грозой» для москвичей стал В.Н. Ростовщиков. Но даже на бегах в Раменском было интересно. Старые деревянные трибуны были заполнены любителями, приезжало немало москвичей, программки для которых привозила в Москву по пятницам незаменимая баба Клава. Сохранялась уютная патриархальная атмосфера, позволяющая посетителям расслабиться и даже поспать в прилегающей березовой рощице. У меня остались о тех временах самые теплые воспоминания.

Главным судьей на Раменском ипподроме был тогда П.М. Мясоедов, бывший наездник ликвидированного Ленинградского ипподрома (опять Питер!), с которым мы быстро подружились. Я вздумал было поучаствовать в бегах, и как мне было стыдно, когда Сингаита (Горняк – Симпатия) Смоленской ГЗК (до сих пор помню!), выигрывая в моих руках целый столб, сошла к финишу на иноходь. Но это, к счастью, было вскоре забыто. Через год по рекомендации Павла Михайловича меня приняли третьим помнаездника на ЦМИ в т/о А.И. Хирги с некоторыми перспективами на зоотехническую работу. Работал я не без удовольствия, имел хорошие выступления, а через год получил в Питере диплом, и после небольшой паузы, когда обслуживал тройки на «Русской зиме» на ВДНХ, был снова приглашен на ЦМИ уже зоотехником. Это было в 1968 году.

Зоотехником на ЦМИ я проработал тоже недолго, около полутора лет. Как ни странно, но здесь оказалось несравненно скучнее, чем в Раменском. Функции зоотехника сводились к утреннему обходу закрепленных тренотделений и сбору заявок на участие в призах. Мы отвечали также за трудовую дисциплину тренперсонала (пьют!). Интересно и полезно было участвовать в приемке и бонитировке молодняка, поступающего на ипподром. Основным же занятием, как вспоминается, было ведение документации и составление различных отчетов. Какой только статистики мы не обрабатывали – это невозможно сейчас представить! В те годы в наши обязанности входил еще так называемый контроль за развитием молодняка, для чего надо было регулярно взвешивать лошадей и брать у них промеры. Промеры были нужны и для бонитировки, но зачем вес?!

Читать дальше

![Иоанна Хмелевская - Бега [Скачки]](/books/339507/ioanna-hmelevskaya-bega-skachki-thumb.webp)