У меня закончился контракт с фирмой “Research-Instruments” и вот, после более чем 10 летнего отсутствия, я снова в моём родном наукограде. Протвино расположен в 100 км от Москвы и в 16 км от Серпухова у слияния рек Оки и Протвы. Построен город на месте соснового леса, строители старались по возможности оставить деревья, их можно видеть и сегодня между высокими домами, где по-прежнему много зелени.

Более 60 лет этому небольшому городу, который обязан своим рождением институту физики высоких энергий и самому большому по тем временам протонному ускорителю У-70. Сегодня многие новые жители скорее всего и не знают этого. Институт переживает не лучшие времена, можно сказать выживает. Престижная работа и наука остались в прошлом, зарплаты по современным меркам смешные, количество сотрудников уменьшилось в несколько раз.

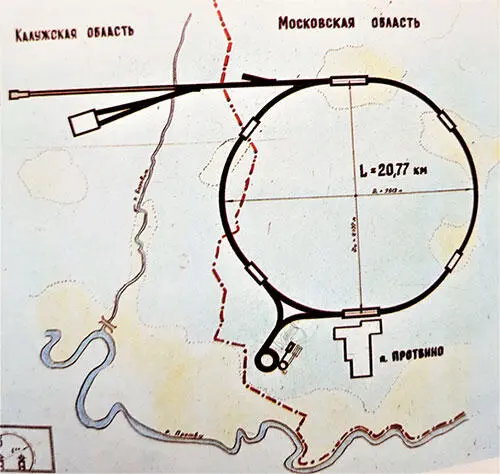

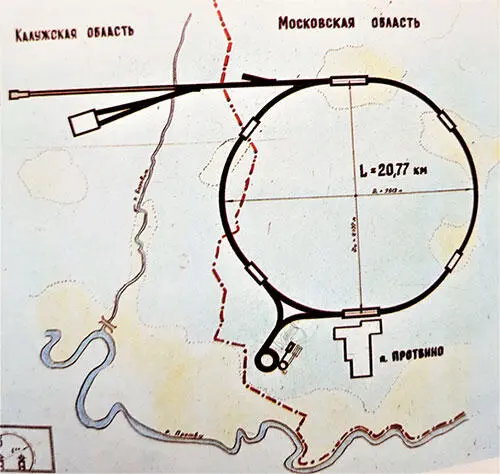

Правда остался вечный памятник институту и нашей науке, это 21-километровый тоннель под землёй на границе Московской и Калужской областей на глубине более 50 метров, который никто не знает, как теперь использовать. Под проект нового ускорителя (УНК) были построены большие производственные здания, заброшенные сегодня, изготовлено большое количество различного оборудования.

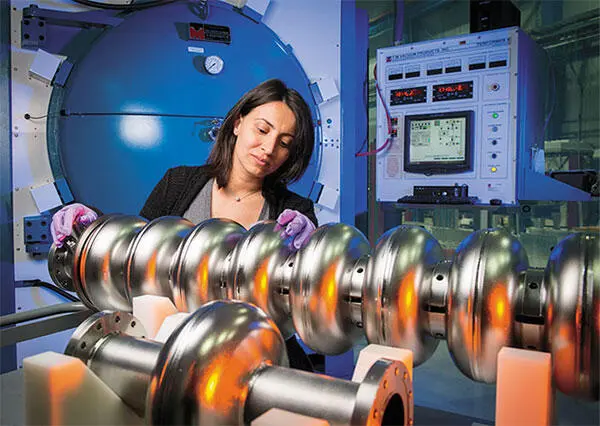

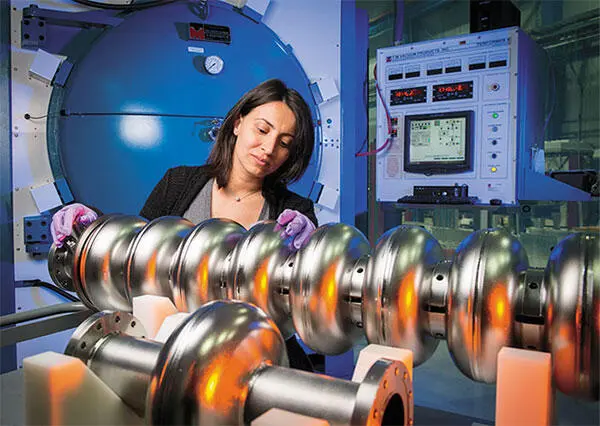

Сверхпроводящие ниобиевые ускоряющие резонаторы, изготавливаемые фирмой Research-Instruments

Моя фирма в Германии, имея всего около 200 сотрудников, успешно ведёт проекты для физиков по всему миру, это и Корея и Китай и США и многие другие страны, при том, что у неё нет ни расчётчиков ни ускорительщиков.

А у нас все это было, большая команда специалистов, но сегодня дорожки к комплексу зданий отдела линейных ускорителей зарастают. Кто виноват и что делать?

Сколково это хорошо, а почему не Протвино? Почему город постепенно превращается в заурядный провинциальный район? Нет ответа. Я иду по заросшей дорожке к отделу линейных ускорителей ОЛУ, грустные мысли в голове, впереди в лесу несостоявшиеся инновации и нереализованные возможности, моё прошлое. Встречаю бывших коллег, все постарели и поседели, мы долго стоим и вспоминаем минувшие дни, вместе грустим.

По мнению некоторых аналитиков развал СССР стал катастрофой, сравнимой по последствиям с ВОВ 1941–1945 гг. Многие достижения в области науки и техники бывшего СССР до сих пор помогают России быть ведущей страной в мире, но многое мы потеряли. В середине восьмидесятых годов, незадолго до новой революции, в СССР было принято решение о строительстве на базе Серпуховского ускорителя протонов нового ускорительно накопительного комплекса (УНК) на энергию 3000 Гэв.

Предполагалось, что этот грандиозный проект позволит нашей науке быть впереди планеты всей в области физики высоких энергий на многие десятилетия вперёд. Ведь был же Серпуховский ускоритель (Протвино) много лет ведущим в мире, здесь жили и работали учёные из многих стран и было много научных открытий. Новый ускорительно накопительный комплекс (УНК) должен был вернуть престиж советской науки.

Работа велась параллельно по нескольким направлениям, на территории Калужской и Московской областей, глубоко под землёй рыли кольцевой тоннель диаметром 5,1 метра и длиной около 21 километра, были задействованы многие предприятия промышленности для оснащения ускорителя оборудованием, создавалась мощная криогенная система для испытаний сверхпроводящих магнитов.

Однако сложность и уникальность систем УНК, привели к ошибочному мнению, что многие важнейшие узлы ускорителя, такие, как сверхпроводящие магниты, не могут быть разработаны и освоены промышленностью, было решено развивать собственное производство по изготовлению сверхпроводящих магнитов. В последующем это только усугубило и так непростую ситуацию с проектом.

Что такое организовать, хотя и не на пустом месте, уникальное производство? Как оказалось впоследствии, эта сложнейшая задача, была просто невыполнима на тот момент и требовала больших затрат и времени. Но нашим большим учёным, мало что понимающим в производстве, и не имеющим соответствующего опыта, всё казалось выполнимым под их чутким руководством. Но как только стало очевидно, что проект не будет выполнен, отдельные руководители успешно «переселились» в Америку.

Читать дальше

![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)