- Тут слишком широко, здесь надо поднять, там опустить.

Серов, по его словам, опешил от этого неожиданного урока рисования, ему кровь ударила в голову, и, взяв с ящика палитру, он протянул ее царице со словами:

- Так вы, ваше величество, лучше сами уж и пишите, если так хорошо умеете рисовать, а я больше слуга покорный».

И царю пришлось извиняться за неловкую супругу.

Автопортрет. 1901

Одесская картинная галерея

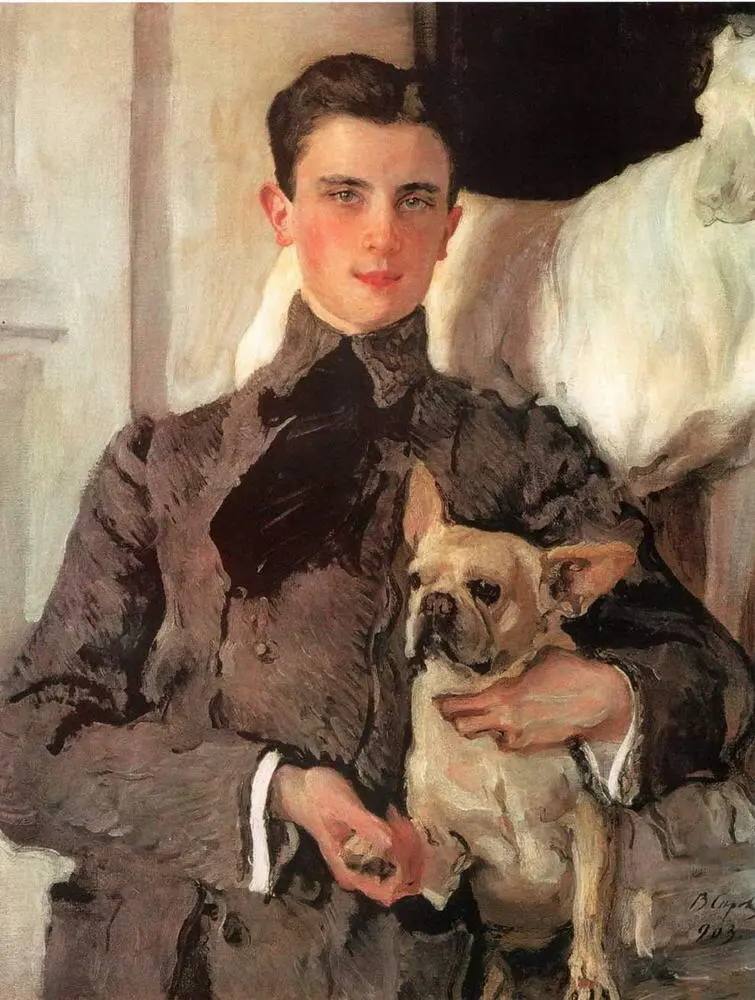

Со второй половины 1890-х годов Серов много работает по заказам буржуазной и аристократической знати, и эта искусственная, подчиненная этикетным нормам жизнь и манера поведения, привычка к ситуации позирования, умение принимать и нести позу становятся у Серова основным моментом портретной характеристики, образуют сюжет, «сценарий» его портретов. Художник подолгу сочинял этот «сценарий»: поведение модели сначала подсказывало, диктовало ему самую эффектную мизансцену, после чего та же модель превращалась как бы в актера, от которого режиссер-художник добивался искусной сыгранности этой мизансцены, точного попадания в заданный рисунок роли. Ситуация позирования нередко доводилась до степени мучительной - для большого парадного портрета Серов требовал девяноста сеансов, трех месяцев ежедневной «работы» модели (то есть выдерживания на портретном сеансе нужной ему позы), и многие из тех, кого портретировал Серов, пишут о том, как суров был художник, настаивая на выполнении своих требований в ущерб даже самочувствию модели. Графиня Софья Олсуфьева «больше семи минут не выдерживала - ей делалось дурно», а княгиня Полина Щербатова, позируя с рукой, закинутой назад, получила воспаление нерва, и ей пришлось на несколько дней прервать сеансы, чтобы лечить руку.

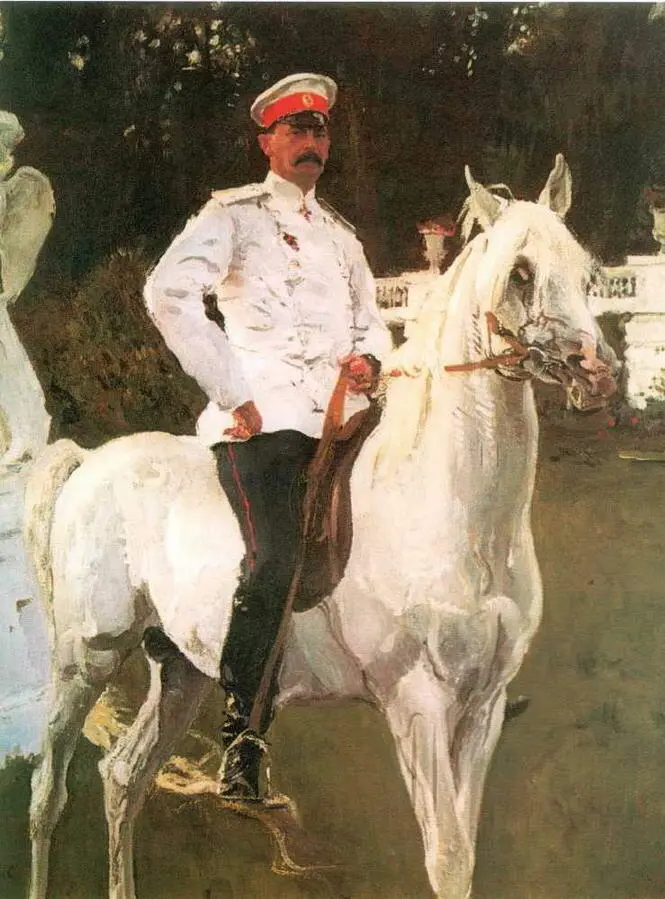

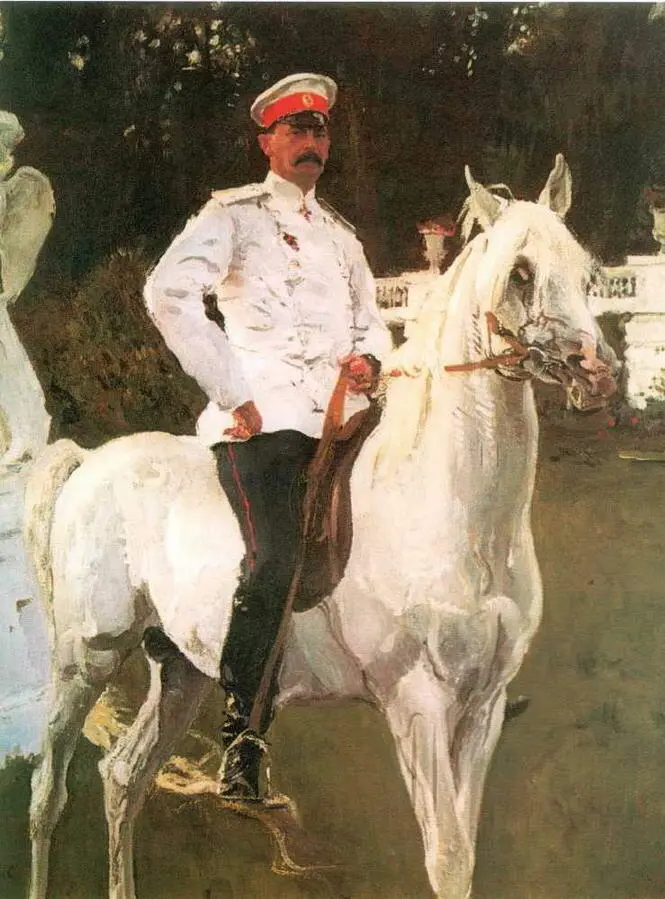

Портрет великого князя Павла Александровича. 1897

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Серов словно испытывал степень стойкости своих моделей - в какой мере перед взором художника им удастся остаться столь же милыми, любезными и «приятными», как на приеме в собственной гостиной, насколько модель соответствует взятому ею социальному амплуа. Он не обманывал ожиданий своих заказчиков, они получали нарядные, мастерски выполненные и очень похожие портреты, которыми могли гордиться. Но все знали, что позировать Серову «опасно»: он любил говорить, что его интересует не столько сам человек, сколько та характеристика, которую можно из него сделать, а характеристики эти были таковы, что Серова часто упрекали в шаржировании, на что он отвечал: «Что делать, если шарж сидит в самой модели, - я-то чем виноват? Я только высмотрел, подметил».

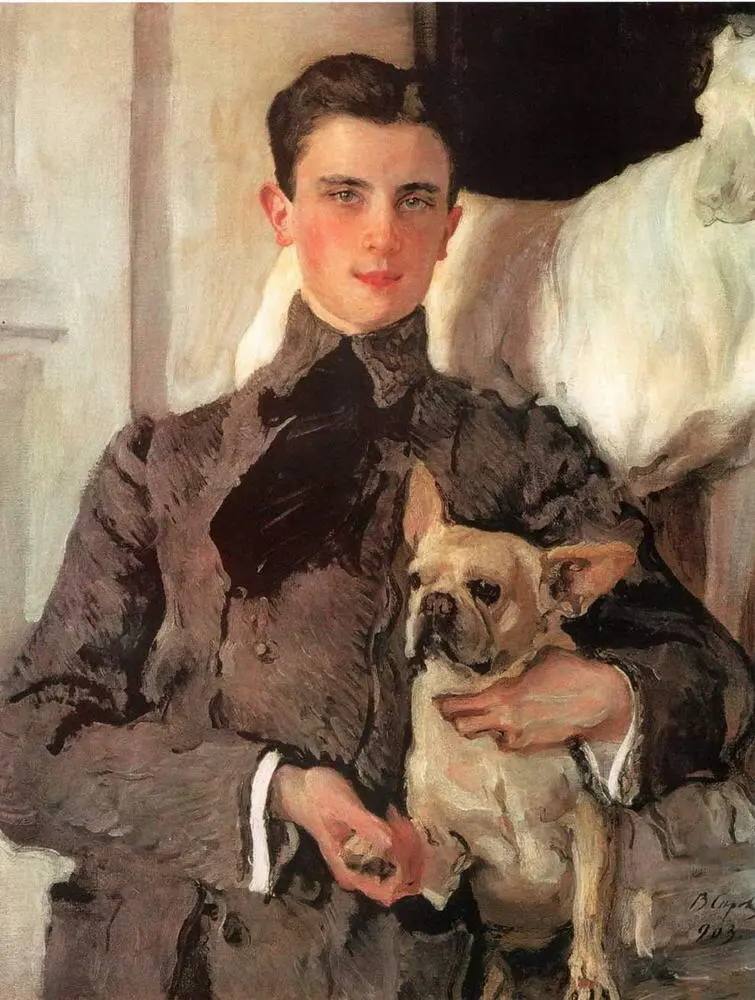

Портрет графа Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстона, впоследствии князя Юсупова. 1903

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Портрет князя Феликса Феликсовича Юсупова, графа Сумарокова- Эльстона. 1903

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Один из первых в серии заказных парадных портретов - портрет великого князя Павла Александровича, дяди императора Николая II, удостоенный Grand Prix на всемирной выставке в Париже в 1900 году. Павел Александрович «хорошо танцевал, пользовался успехом у женщин и был очень интересен... Беззаботная жизнь кавалерийского офицера его вполне удовлетворяла,и великий князь Павел никогда не занимал ответственного поста», - писал о нем один из членов императорского дома. В портрете чопорная поза великого князя натянута и скованна - он застыл, выдерживая эту позу с чрезмерным старанием, точно не уверенный в том, правильно ли он это делает. Фигуру князя обрамляет свободно развернутый в пространстве корпус лошади. Ее морда обращена к зрителю, а стоящие торчком «чуткие» уши придают ей выражение пристальной, настороженной внимательности. Лошадь деликатно переминается с ноги на ногу, словно в нетерпеливом ожидании и недоумении относительно непонятной задержки своего хозяина, почему- то надолго впавшего в остолбенение.

Читать дальше