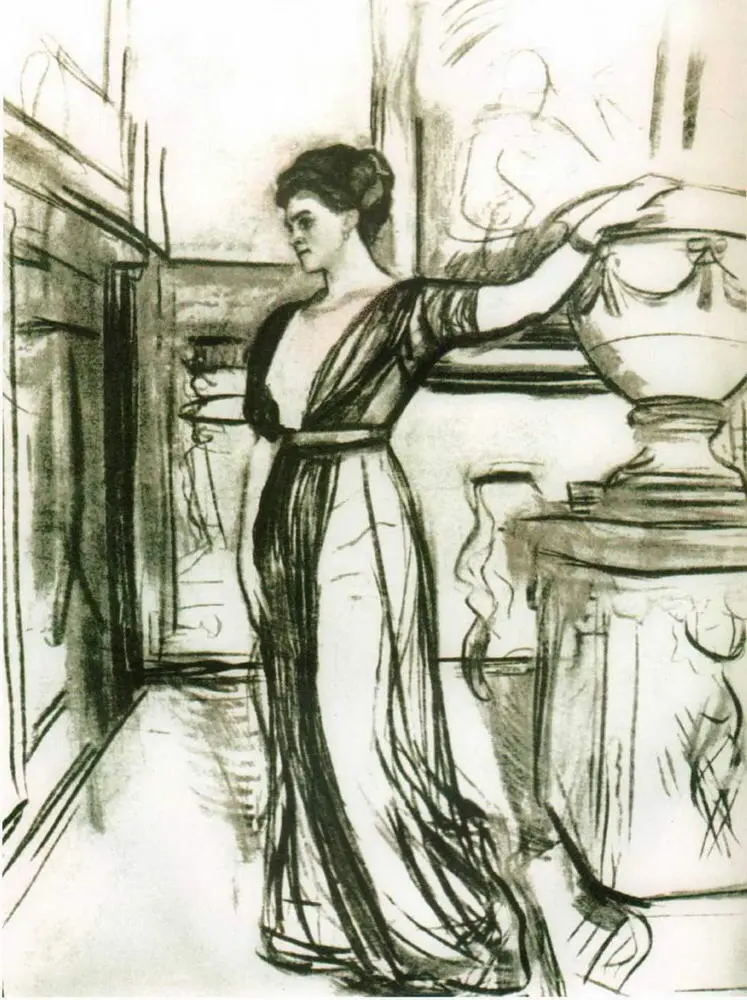

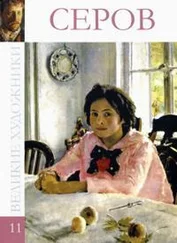

Дети Боткины. 1 900

Рисунок Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Портрет Клеопатры Александровны Обнинской с зайчиком. 1904

Рисунок Нижегородский государственный художественный музей

Часто, уже сочинив композицию и даже почти закончив портрет, на взгляд заказчика удачный, Серов мог вдруг, что называется, ни с того ни с сего стереть живопись или порвать рисунок и начать все сначала. Об этом свидетельствуют столь многие мемуаристы, что такой образ действий Серова трудно назвать случайным.

«Вдруг приходит Серов (ему оставалось доделать что-то в фоне), берет портрет и все счищает и стирает» (Олсуфьева). «Серов посмотрел на меня, на рисунок, потом спросил; “Вам нравится?”, а когда я ответил: “Да, очень”, он вдруг разорвал его на мелкие кусочки. Я ахнул. Мне было жалко рисунка, потому что он показался мне очень верным» (Василий Качалов). «После того, как портрет был вчерне готов. Валентин Александрович вдруг встал, отошел на несколько шагов, посмотрел на него, а затем, не задумываясь, разорвал его на мелкие кусочки» (Зинаида Ратькова-Рожнова).

В этом прежде всего можно увидеть строгого к себе мастера, не желавшего, чтобы видели его неудачи или профессиональную кухню. Но, по-видимому, мучительно долгий и для художника и для модели процесс создания портрета заключался для Серова не только и даже не столько в том, чтобы правдиво запечатлеть натуру. «У меня проклятое зрение, я вижу всякую мелочь, каждую пору на теле. Это гадость», - жаловался Серов своему ученику Николаю Ульянову. «У меня аппарат фо-то-графический... Глаз дрянной! Да-с!», - говорил он и Кузьме Петрову-Водкину. Казалось бы, подобная зоркость, при наличии мастерства, должна восприниматься художником как дар, а не как несчастье. Но Серов, по собственному признанию, каждый портрет начинает так, словно занимается живописью «со вчерашнего дня». «Надо было ему ехать к кн. Орловой на последний сеанс, и как Серов волновался! - вспоминал Дмитрий Философов, товарищ Серова по «Миру искусства». - Казалось бы, что ему? Сотый портрет кончает, не новичок, а общепризнанный мастер, однако он волновался, как мальчик, уверял, что ему нездоровится. Мы с Матэ над ним подтрунивали. Наконец он улыбнулся и сказал мне:

- Когда на сеанс иду, каждый раз думаю, что нездоров! Уж, кажется, мог бы привыкнуть, а вот поди же!»

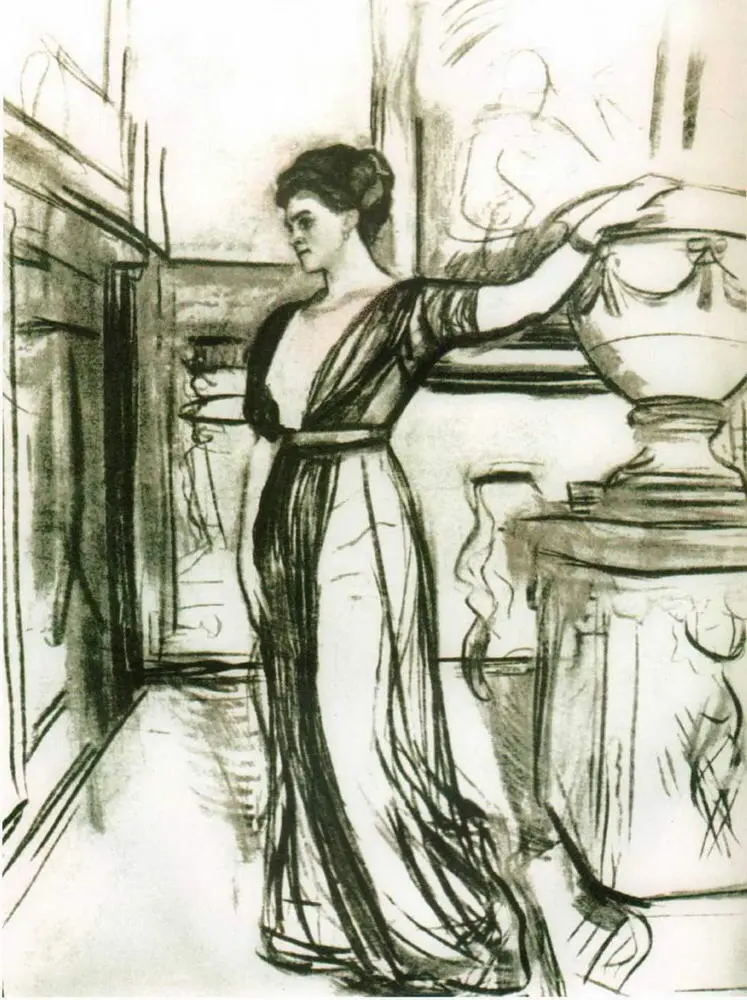

Портрет княгини Полины Ивановны Щербатовой. 191 1

Рисунок Государственная Третьяковская галерея, Москва

Портрет Ивана Абрамовича Морозова. 1910

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Получается, что Серов все время ждал каких-то «сюрпризов», неожиданностей, возникающих при работе над портретами. Но чего-то неожиданного он вряд ли мог ожидать от моделей, досконально им изученных (и измученных). Серов изучал, наблюдал, допытывал уже не натуру, в которой и без того сразу видел «каждую мелочь», а живопись, независимо от натуры меняющуюся с каждым движением кисти и словно живущую собственной жизнью. В сфере изобразительного искусства Серов был как бы естествоиспытателем, но именно в качестве художника, чья пытливость направлена на постижение «естества», природы искусства и художественности. «Формулы натуры иные, чем формулы живописи, - произнес он однажды, - и только в формулах, присущих живописи, полная ее выразительность... И это... это только и есть искусство».

Однажды, показывая Грабарю свой первый большой пейзаж Заросший пруд, так непохожий на пейзажи передвижников, Серов, уже знаменитый своими портретами, заметил: «Я все-таки немножко и пейзажист». Так сложилось, что пейзажистом Серов был действительно «немножко». Он писал пейзажи «для себя», обыкновенно на отдыхе, у себя на даче в Финляндии или в Домотканове, имении своего друга Дервиза. Калейдоскоп лиц, столичный шум и суета, нагруженность разного рода психологическими и эмоциональными проблемами, неизбежными при работе над заказными портретами, - вся эта атмосфера может объяснить принципиальный «антипсихологизм» серовских пейзажей. Серов искал в пейзаже возможности жить, так сказать, «в отпускном режиме», поскольку именно здесь искусство изобразительности существует свободно,вне отягченности грузом психологической проблематики.

Читать дальше