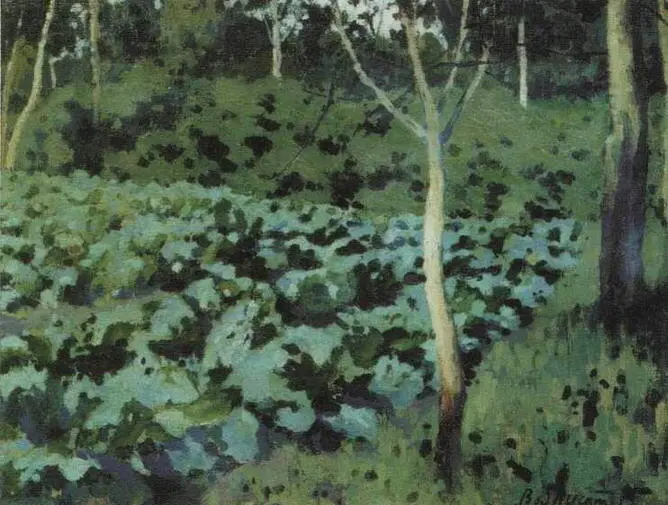

Но попробуем всмотреться в картину, и мы увидим, что в передаче растений, как бы заглядывающих в окно, есть ощущение некой таинственной жизни, достигаемое ритмической игрой их очертаний,готовых сложиться в извилистые причудливые орнаменты, словно предвещающие грядущее обращение Мусатова к стилю модерн.

В лодке. 1892-1894

Саратовский художественный музей

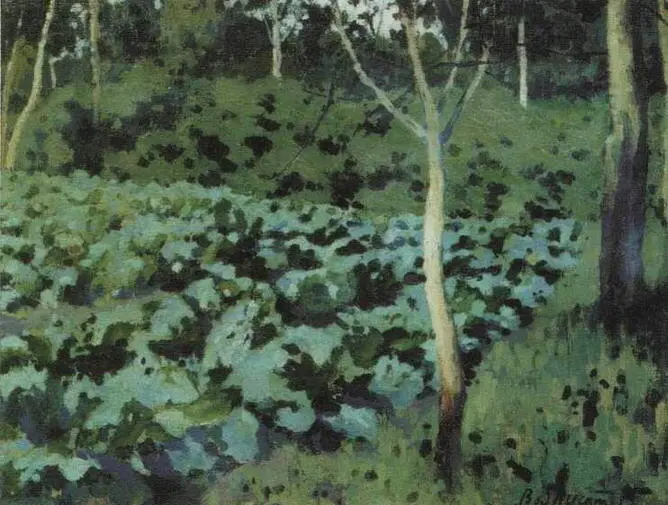

Капуста. 1893

Саратовский художественный музей

В 1890 году будущий художник поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Однако училище его разочаровало. Владимир Маковский, Николай Неврев, Клавдий Лебедев, Евграф Сорокин не могли дать Мусатову ничего принципиально нового, чего он не получил бы в Саратове. Единственная прогрессивная мастерская, где поощрялись поиски учеников, была у Поленова, но он руководил старшим классом. Но все же в Москве находилась Третьяковская галерея, в Москве работали мастера, прокладывающие новые пути в живописи, - Исаак Левитан, Валентин Серов, Константин Коровин, Михаил Нестеров. Тем не менее Мусатов решил продолжить образование в петербургской Академии художеств, куда подал прошение за подписью «Борисов-Мусатов».

Отныне он так и подписывал свои работы. В Академию Борисов-Мусатов попал без труда, но столкнулся там с той же рутиной, что и в московском училище. Однако в Петербурге его удерживала частная мастерская Павла Петровича Чистякова, которую он начал посещать сразу же по приезде в столицу.

Большим событием в жизни Борисова-Мусатова стало его знакомство с Николаем Ге, приехавшим в 1893 году в Петербург. Необычность трактовки евангельских тем, смелость живописных исканий не могли не увлечь молодого художника. Он даже задумал писать композиции на религиозную тематику. Но дальше зарисовок в альбоме дело не пошло.

Маки в саду. Этюд. 1894

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Молебен на станции железной дороги. Этюд. 1894

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Темы, за которые брался Те, не были созвучны ни темпераменту, ни мироощущению Борисова-Мусатова.

Еще удерживал Борисова-Мусатова в Петербурге Эрмитаж с его коллекцией классического искусства. Но внезапное обострение болезни позвоночника и настояния врачей вынудили его покинуть Петербург.

После отдыха в Саратове в 1893 году Борисов-Мусатов восстановился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В училище он возвращался неохотно: по его мнению, там мало что изменилось. Из преподавателей только Василий Дмитриевич Поленов поддерживал искания молодого художника. «Никто, как Вы, не заслужили такого доверия в стремлении поддержать молодежь», - спустя годы писал ему в письме Борисов-Мусатов[ 1Письмо к Н.В. и В.Д. Поленовым от 1 9 декабря 1 904 года. - В кн.: Мастера искусства об искусстве. М., 1970, т. 7, с. 319.]. Но в 1894 году Поленов покинул училище, и на его место пришел Константин Савицкий, усмотревший в Борисове-Мусатове прямо-таки «опасного ученика». Но именно тогда его творчество приобрело подлинную самостоятельность.

Майские цветы. 1894

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Надо сказать, что в это время вокруг молодого живописца образовался круг единомышленников. Это художники Александр Шервашидзе, Владимир Российский, Николай Павлович и Николай Семенович Ульяновы, будущий режиссер Московского художественного театра Леопольд Суллержицкий, Юлия Игумнова и Елена Александрова, которая через десять лет стала женой Борисова-Мусатова. Все они всматривались в новации в искусстве, особенно следя за творческим развитием Серова и Коровина. А в феврале 1894 года Ге привез в Москву картину Распятие, которую показывал Борисову- Мусатову и его друзьям на частной квартире. Борисов-Мусатов был ошеломлен картиной, причем не только ее эмоциональным накалом, но и формальной стороной.

Читать дальше

![Виктор Борисов - Юный радиолюбитель [7-изд]](/books/68136/viktor-borisov-yunyj-radiolyubitel-7-izd-thumb.webp)

![Виктория Борисова - Буду с тобой самым нежным! [СИ]](/books/147200/viktoriya-borisova-budu-s-toboj-samym-nezhnym-si-thumb.webp)