Пейзажисты в этой системе оказались не на первых ролях. Пейзаж рассматривался как «безыдейный» и «аполитичный» вид искусства. Рылов тяжело переживал сформировавшееся отношение к пейзажу. Право художника на свою тему, свой путь в искусстве - эта проблема стала болезненной для стареющего художника. В одном из писем другу, художнику-пейзажисту, он писал: «Об обществах и думать не хочется, и о выставках тоже. Конечно, и Вы, и я не нужны в настоящее время. Что делать. Эта мысль меня тоже тяготит порой. Поэтому и выставляться мне не хочется»[ 1А.А. Федоров-Давыдов, с. 152.].

Домик с красной крышей. 1933

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Ленин в Разливе. 1934

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Жанровые элементы всегда присутствовали в живописи Рылова. Но смысл и поэзия жанрового мотива оставались на эмоциональном уровне. Федоров-Давыдов писал, что «это было развертывание не столько конкретного действия, сколько движения и переходов чувств, ...это всегда был более музыкально-симфонический, нежели литературный “рассказ”»[ 2Там же, с. 104.].

Тематические картины Рылова последних лет - это попытка преодолеть разрыв, перекинуть мост к массовому зрителю, к магистральному процессу советской художественной жизни. Как он писал, «захотелось яснее выражать в произведениях свое участие в жизни Советской России»[ 3А.А. Рылов. Воспоминания, с. 227.].

Стремясь сделать свое творчество востребованным, он взялся за заказ на картину Ленин в Разливе (1934). В письме Богаевскому он так рассказывал об этом: «Тему Ленин в Разливе мне заказал Ленсовет, а всю композицию и самый момент я сам изобрел. Коммунистам нравится. От пейзажиста они не ожидали такой трактовки, да еще от старика»[ 4А.А. Федоров-Давыдов, с. 157.]. Ленин в Разливе неоднократно повторялся по заказам разных музеев и учреждений. Картина сохранила преемственность по отношению к пейзажам Рылова, здесь он свободен от жанровых приемов изображения. Именно романтическая трактовка темы, в которой главную роль сыграл пейзаж, обусловила большой интерес к этой картине.

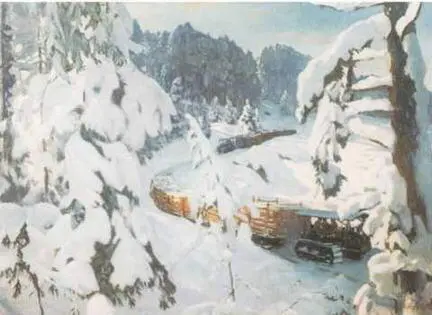

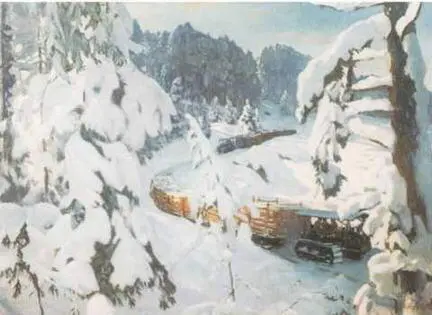

Пейзажно-жанровый симбиоз стал средством для художника соединить знакомое и привычное в живописи с новыми тематическими задачами. Зимний пейзаж служит средой для фигуры красноармейца-разведчика в картине На страже (1931), связанной с так называемой «оборонной тематикой», популярной в те годы. Зимний пейзаж в картинах Трактор на лесных работах {1934) и На страже сходен и по трактовке общими массами, и по композиционному построению. Художник применил излюбленные кулисы и резкое сопоставление ближнего и дальнего планов. Сходным образом он поступил с сюжетно-повествовательными элементами - и трактор, груженный бревнами, и пограничники на конях погружены художником в массу занесенных снегом еловых лап, в сказочный зимний лес. Это избавило его от необходимости выстраивать специальную фигурную композицию. Изобразительные элементы мотивированно сливаются с пейзажем. Такое решение обеспечило целостность композиции, а главное, позволило художнику сохранить свою манеру.

Сверхмощный паровоз. 1935

Вологодская картинная галерея

Трактор на лесных работах. 1934

Государственная Третьяковская галерея, Москва

На страже. 1931

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Персональная выставка, устроенная Академией художеств в декабре 1934 года к шестидесятипятилетию художника, стала немалым испытанием для Рылова, не привыкшего к публичности, несмотря на весь свой выставочный опыт. Среди других художников он чувствовал себя уверенно, а тут предстояло выйти на суд зрителей одному и показать все, что он смог создать за свою жизнь. «В особенности я боялся за этюды: мне казалось, что они интересны только для меня самого как материал для картин; они дороги мне как воспоминания о счастливых моментах моей жизни, как моя беседа с природой»[ 1А.А. Рылов. Воспоминания, с. 230.].

Читать дальше