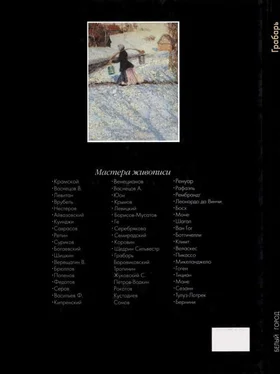

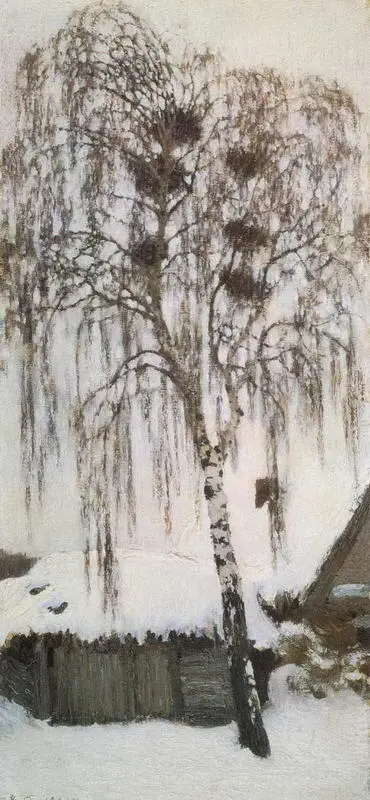

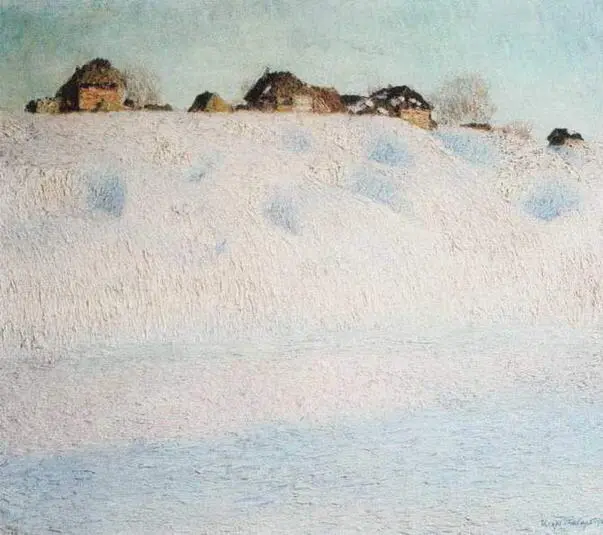

Белая зима. Грачиные гнезда. 1904

Государственная Третьяковская галерея, Москва

«Окончив ее, я ясно почувствовал, что сделал какой-то значительный шаг вперед по сравнению с этюдами Нары, что здесь лучше передан материал, но в то же время и больше поэзии, без которой пейзаж есть только протокол»[ 1И. Э. Грабарь. Моя жизнь, с. 194.]. Сентябрьский снег подготовил появление замечательных живописных работ Грабаря в следующем, 1904 году и в целом в ближайшее десятилетие.

Там же в Титове Грабарь открыл для себя еще один из главных мотивов своих будущих картин - иней. Глазу художника открылось фантастическое зрелище, которое он называл «сказкой». «Бриллиантовые кружева на бирюзовой эмали неба» - такое определение инею мог дать только художник. Но Грабарь открыл и еще одну особенность инея - его мимолетность, которая заставляла особенно спешить с работой,чтобы уловить минуты быстротечной красоты.

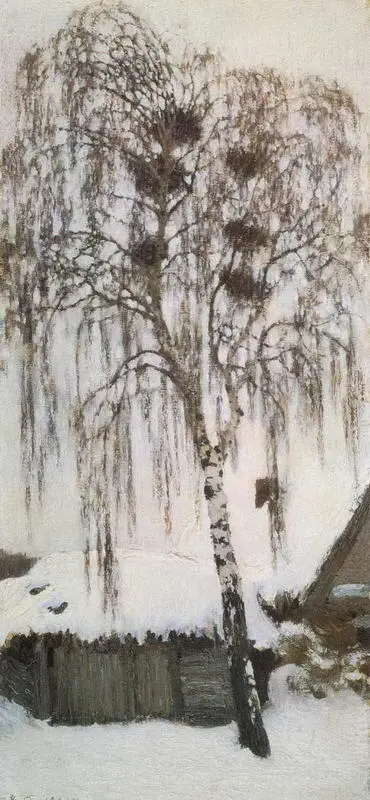

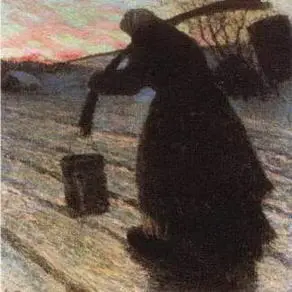

Освоение зимней темы во всей ее живописной специфике происходило постепенно, с накоплением наблюдений. Побывав в Яхроме у художника Сергея Иванова, в снежных просторах, напомнивших Грабарю северную природу, он «впервые познал красоту бесконечных бирюзово-сиреневых переливов на снегу»[1 И.Э. Грабарь. Моя жизнь, с. 195.]. Французский импрессионизм дал Грабарю прежде всего возможность по-новому видеть и анализировать живописный материал, а уже затем и технику воплощения увиденного на полотне. Одним из важнейших для него приемов стал «дивизионизм» - прием разложения цвета на холсте.

Февральская лазурь. 1904

Государственная Третьяковская галерея, Москва

На выставке Союза русских художников произошло знакомство Грабаря с одним из участников выставки, художником Николаем Мещериным, которое оказалось важным для обоих. Мещерин пригласил его приехать к нему в имение Дугино на берегу Пахры, где уже побывало немало московских художников, в том числе Левитан. Грабарь, которому страшно хотелось работать, писать снег, зиму, принял это приглашение. «Я вечно жил у кого-нибудь, только дважды на короткое время заведя собственный угол... Судьбе угодно было, чтобы я вскоре опять поселился в чужом гнезде и там остался в течение свыше двадцати пяти лет»[1 И.Э. Грабарь. Моя жизнь, с. 196.].

Природа вокруг Дугина показалась ему лучше, живописнее, чем в Наре или в Титове. Особенно порадовало его обилие берез: «...это странное дерево, единственное среди всех белое, редко встречающееся на Западе и столь типичное для России, меня прямо заворожило»[ 2Там же, с. 199.].

Мещерины, владельцы Даниловской мануфактуры, были людьми богатыми и хлебосольными. И в Дугине, где была прекрасная мастерская и где ему даже отдали в полное распоряжение санки с возницей для поездок на этюды, Грабарь почти сразу почувствовал себя как дома, он «застрял» в имении, «превратившись в одного из старейших дугинских аборигенов»[ 3Там же, с. 208.].

Снежные сугробы. 1904

Львовская картинная галерея

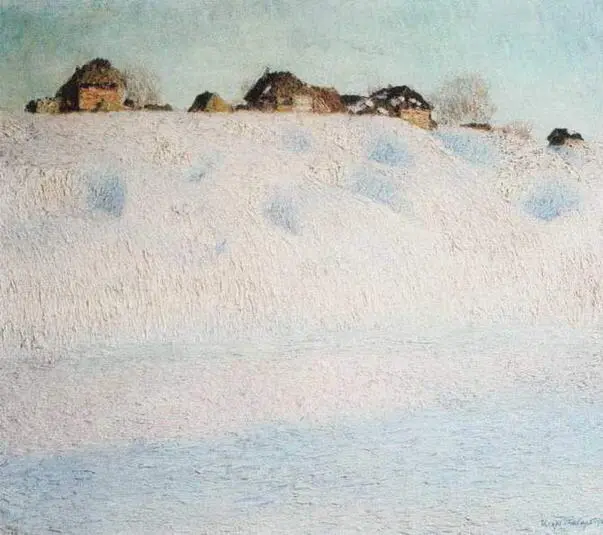

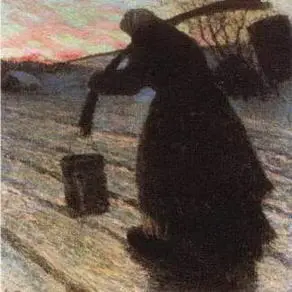

В гололедицу. 1905

Национальный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

В Дугине Грабарь начал писать этюды снега с близкого расстояния - для его изучения. Бродить вокруг усадьбы и наблюдать стало главным его занятием. Первой значительной работой, написанной здесь, стала картина Белая зима. Грачиные гнезда (1904), мотив которой был найден в деревне Шестово недалеко от усадьбы Мещериных. Красота высоких плакучих берез, усеянных шапками гнезд подчеркнута утонувшей в снегу избушкой. Гармония тональных отношений в картине порождена светом зимнего серебристого, бессолнечного дня. «Хотелось передать эффект белого снега на белом небе, с белой березой. Эта белизна без белильности, кажется, удалась», - писал Грабарь[ 4Там же, с. 201.]. На выставке трудность задачи и удачное ее разрешение оценил Валентин Серов, который отметил, что «зима - действительно белая, а белил не чувствуешь»[ 5Там же.]. В этом сработал способ смешивания красок на холсте, а не на палитре, уже опробованный в Сентябрьском снеге. «Живопись Сентябрьского снега была действительно переломной для меня. Будучи где-то посредине между прежней, пленэрной, и новой, импрессионистической установкой, она казалась не совсем обычной, хотя о настоящем разложении цвета, о “дивизионизме” в отношении к ней еще речи быть не может», - писал художник[ 6Там же, с. 197.].

Читать дальше