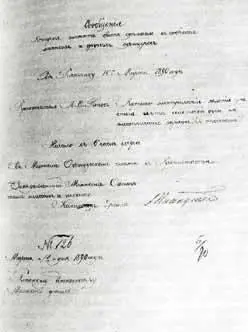

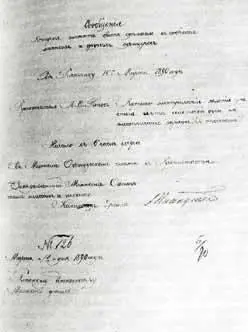

Автограф Александра Степановича Попова

У Попова была большая семья, надо было еще помогать и родным, а заработки педагогов были невелики. О литературном заработке не могло быть и речи – научные работы не оплачивались; мало того, авторам нередко приходилось издавать их, как тогда говорили, «своим коштом». Раиса Алексеевна, жена Попова, имела диплом врача, но никак не могла получить платной работы: женщин не принимали на казенную службу, а частных лечебниц в Кронштадте не было. И, чтобы не растерять своих знаний, она в течение десяти лет проработала в Кронштадтском морском госпитале безвозмездно. И Попову приходилось работать с раннего утра до поздней ночи не только зимой, но и во время летних отпусков. Заботы о семье заставили его преподавать не только в Минном классе, но и в Кронштадтском морском техническом училище. Несмотря на то, что общественное и научное положение его все время улучшалось, оно все же не принесло Попову такого материального благополучия, которое дало бы ему возможность не прибегать к дополнительному заработку. Летом Попов заведовал электрической станцией в Нижнем Новгороде. В то время это была одна из самых мощных электростанций в России. Она давала ток для освещения громадной территории и зданий знаменитой Нижегородской ярмарки. Десять летних отпусков – с 1889 по 1899 годы – провел русский ученый в Нижнем Новгороде в качестве директора и главного инженера этой станции. Вознаграждение, которое Попов получал здесь, в несколько раз превышало его жалованье. За четыре месяца работы в Нижнем Новгороде ему платили 2500 рублей в классе же его оклад составлял 100 рублей в месяц.

Летом 1899 г. Попов был командирован Морским ведомством в Англию, Францию, Германию и Швейцарию для ознакомления с постановкой электротехнического образования и производством аппаратуры беспроволочного телеграфирования. Испытания комплекта аппаратуры, изготовленного в мастерской Е. В. Колбасьева в соответствии с методическими указаниями Попова, проводили П. Н. Рыбкин и начальник Кронштадтского телеграфа капитан Д. С. Троицкий (1857–1920). Они обнаружили высокую чувствительность аппаратуры при приеме сигналов на головные телефоны. Из Цюриха телеграммой был вызван А. С. Попов, который исследовал обнаруженный «детекторный эффект» когерера.

Сообщение о публичном выступлении А. С. Попова в Минном офицерском классе. 1890 г.

В результате тщательного исследования данного эффекта он разработал усовершенствованный когерер (кристаллический диод) на основе контакта между окисленными в разной степени металлами (стальными иглами) и электродами (платиновыми или угольными) и схему телефонного детекторного приемника. Высокая чувствительность нового приемника позволила втрое увеличить дальность связи. Попов открыл новую эпоху в радиосвязи – прием на слух. Патенты на «телефонный приемник депеш» А. С. Попов получил в России 13 декабря 1901 г. Патент Великобритании А. С. Попова на усовершенствованный детектор для телефонного приема был заявлен 12 февраля 1900 г., выдан 22 февраля 1900 г. При активном участии Э. Дюкрете патенты получены во Франции 22 января 1900 г. и с дополнением к этому патенту получен 26 октября 1900 г., в США 3 марта 1903 г. В Швейцарии – патент А. С. Попова на «Приемник для телеграфии без проводов» 9 апреля 1900 г. В США патент А. С. Попова на «Самодекогерирующуюся когерерную систему», заявленный 8 марта 1900 г., был выдан 8 марта 1903 г.; патент Испании был выдан 11 апреля 1900 г.

Сводки погоды Менделееву и метеорология

Летом 1899 года в условиях Клинско-Дмитровской гряды Московской области изобретатель радио А. С. Попов передавал великому химику Д. И. Менделееву сводку погоды путем беспроводного телеграфирования.

Известный советский архитектор Арсений Владимирович Максимов правнучатый племянник Д. И. Менделеева, рассказывал, что, проживая в Боблове, обнаружил около дома Менделеевых в ветвях Сторожевого дуба странный шест. Он заинтересовался назначением шестовины. Разъяснения ему дал Иван Дмитриевич Менделеев (известный советский профессор и автор ряда книг по теоретической метрологии) – сын Д. И. Менделеева, который рассказал, «что на дубе находилась антенна аппарата, с помощью которого впервые в Подмосковье Дмитрий Иванович услышал звуки морзянки». Летом 1899 года в Бабайках состоялся первый в Московской губернии сеанс. Впервые в России приемный и передающий аппараты надежно работали в условиях всхолмленной пересеченной местности – Клинско-Дмитровской гряды.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу