В боях. И это следует подчеркнуть. Оказалось, мало было проделать большую и полезную для народа работу, оказалось, мало о ней было написать хорошую книгу, – все это надо было еще и защищать и отстаивать; оказалось, за нужные людям идеи надо было бороться, каждый день из года в год идти за них на бой… некоторым сейчас кажется, что коль скоро книга «Крестьяне о писателях» переиздана, то и не к чему еще и еще раз доказывать полезность проделанной работы. Вот ведь как все ясно и просто! А между тем в борьбе за эту сегодняшнюю простоту и ясность у человека ушли многие годы жизни. Надо понять, что у А. Топорова действенная, а не словесная любовь к Родине, любовь к советским людям.

Все это вместе взятое и сделало Топорова фигурой приметной, а его воспоминания о деятелях культуры и литературы своеобразными и по-своему содержательными. Прежде всего он выступает как человек, стремящийся к познанию своего края и своего времени, как литератор, бережно относящийся к культурным ценностям прошлого страны и пытающийся внести свою лепту в дело сохранения этих ценностей.

В некоторых очерках, если не в большинстве, А. Топоров сообщает нам новые документы и факты. Возьмите хотя бы письма В. Я. Зазубрина в очерке «Искатель нового» или факты из биографии скульптора С. Р. Надольского. Сравнительно невелик очерк о поэте, журналисте и педагоге П. А. Казанском, о человеке сложной и поучительной судьбы. А между тем его облик, характер убеждений, особенности поэтической деятельности переданы достаточно ясно и полно. Историю нельзя улучшить, но и выбрасывать из нее то, что представляет какую-то ценность, не следует, так как этим простым актом мы не обогащаем, а обедняем самих себя.

Появление новой книги А. М. Топорова – свидетельство нашего уважительного отношения к таким работникам культуры Алтая, как А. В. Анохин, А. С. Пиотровский, И. Г. Зобачев, А. О. Никулин и другие. Не все они принимали заметное участие в общественно-политической жизни края, но то, что сделал Анохин в области этнографии и музыки, но живописные работы Никулина или стихи Пиотровского – наше достояние, наше культурное наследство, от которого мы не собираемся отказываться. А кроме того, Топоров нередко создает свой портрет писателя, художника, композитора, пытается проникнуть в их духовный мир, свидетельствует как очевидец, с кем же именно мы имеем дело, когда читаем, слушаем или смотрим их произведения. Не всегда Топорову это удается, но в тех случаях, когда ему сопутствует удача, как в воспоминаниях о Зазубрине или Ерошине, Балине или Пермитине, мы получаем ценное произведение нашей пока что небогатой мемуарной литературы.

А. Топоров без претензий на полноту пытается воспроизвести существенные, по его мнению черты своих современников – как далекого прошлого, так и настоящего. Тем самым он раскрывает нечто существенное и в самом себе. А картина жизни последних десятилетий между тем дополняется новыми штрихами.

Прошли годы. Край, в котором А. Топоров начинал свой нелегкий, но плодотворный жизненный путь, неузнаваемо преобразился. Изменился облик городов и сел, построены крупные промышленные предприятия, шагнуло далеко вперед сельское хозяйство. Вместе с ростом экономики больших высот достигла культура. Но нам и теперь дороги имена тех, кто был зачинателем создания социалистической культуры на Алтае. И эта небольшая книжка о них представляет историко-культурную значимость.

Н. ЯНОВСКИЙ

АВТОР СКАЗА О ЕРМАКОВОМ ПОХОДЕ

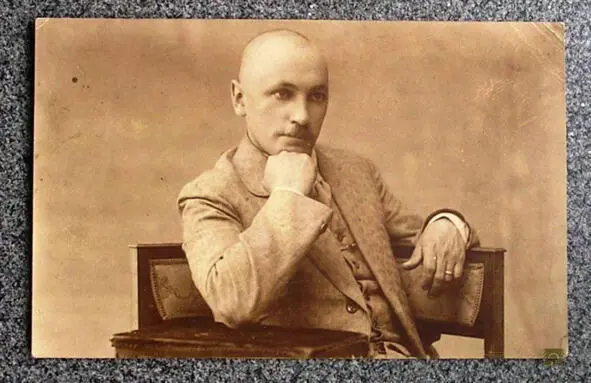

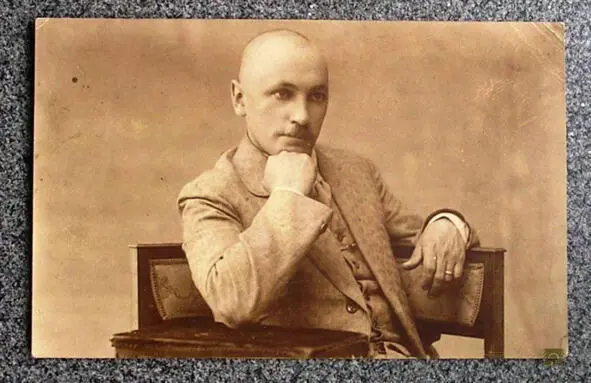

Вяткин Георгий Андреевич (1885 – 1938) – русский и советский прозаик, поэт, драматург, публицист. Один из основоположников современной сибирской литературы. Автор фотографии неизвестен. Архив Зубарева А. Е., внука поэта.

В юности я очень любил гуманистические и революционно-романтические стихотворения, заучивал их наизусть, декламировал на вечерах и в приятельских компаниях. У меня собралась коллекция стихотворных антологий и «чтецов-декламаторов», а надо сказать правду, дореволюционные «чтецы-декламаторы» издавались образцово: с хорошим шрифтом, на отличной бумаге, с портретами писателей, поэтов и артистов.

Среди любимых книг у меня была известная антология «Русская муза», составленная П. Я. (П. Ф. Якубовичем-Мельшиным). В этой книге я и напал на стихотворение еще неизвестного мне в те годы поэта Георгия Андреевича Вяткина. Оно было без заглавия и начиналось строфой:

Читать дальше