1 ...8 9 10 12 13 14 ...29 О жизни в Дугине вспоминали весело, с юмором, без тени озлобленности или сожаления об утраченном. Иногда во время рассказов из альбомов извлекались старые фотографии, выполненные с большим мастерством, – они прекрасно сохранились и по сей день. Особенное чувство испытываешь, всматриваясь в групповые снимки на природе. Сколько усилий затрачивает порой художник или режиссер для выбора мизансцены! А на этих фотографиях никто не позирует, каждый занят своим делом. Одни играют в крокет, другие беседуют, кто-то сидит на скамейке или движется в отдалении. Так естественно ведут себя люди, находящиеся в гармонии с окружающим миром.

* * *

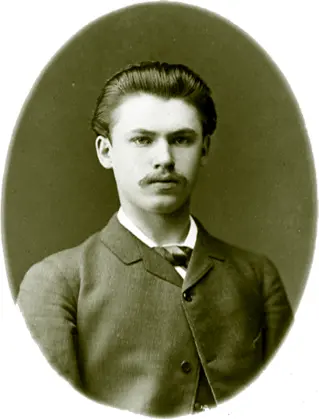

У моего прадеда, купца первой гильдии Василия Ефремовича Мещерина было четверо детей: три сына и дочь. Сыновья учились в Практической академии, но ни малейшей склонности к приумножению капитала не проявляли, постепенно растрачивая нажитое, пока не наступила революция.

Старший сын, впоследствии известный художник Николай Васильевич Мещерин, умер в 1916 году и похоронен в Дугине, где протекла вся его жизнь. Мой отец, И. Э. Грабарь, бывший в течение многих лет его близким другом и постоянно гостивший в Дугине, полагал, что более радушного хозяина и доброжелательного человека редко можно было встретить. В то же время Н. В. Мещерина отличала изрядная неврастеничность и фантастическая мнительность, особенно в вопросах питания. Были у него и свои причуды. Так, он искренно верил, что, употребляя ежедневно «мечниковскую», как ее в то время называли, простоквашу, можно существенно продлить жизнь. К подобным панацеям он относил и редьку с квасом, от приготовления которой в доме стоял порой невыносимый запах. Основную же пищу составляли яйца всмятку и зернистая икра.

а)

б)

в)

г)

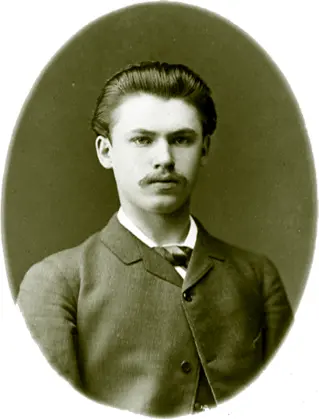

Мещерины. (а) Николай Васильевич, (б) Михаил Васильевич, (в) Андрей Васильевич, (г) Александра Васильевна. 80-е гг. XIX в.

Естественно, что при таком рационе он постоянно недужил, преждевременно состарился и умер довольно рано. Впрочем, судьба оказалась к нему милостивой, так как он один из трех братьев не дожил до конфискации имения в 1917 году и последующего его разорения.

Несмотря на неврастенические выходки и чудачества, домочадцы и друзья обожали Николая Васильевича. Будучи женатым, но бездетным, он крестил всех своих племянников, называвших его не иначе, как «папа Коля» и души в нем не чаявших. «Расскажите еще про папу Колю», – просила я в детстве. И все рассказывали с удовольствием, причем непременно что-нибудь смешное.

При упоминании о его жене Лидии Ивановне (урожденной Горячевой) лица рассказчиков неизменно хмурились. В семье ее недолюбливали за властный характер и алчность. Настоящая Глафира из «Волков и овец» Островского – так отзывались о ней родные. Став женой Николая Васильевича, она оттеснила от управления хозяйством его сестру, тихую Александру Васильевну или Сашеньку, как обычно звали ее окружающие, а впоследствии прибрала к рукам и само имение. После революции Лидия Ивановна постоянно проживала в Москве, но я ее ни разу не видела, так как Мещерины не поддерживали с ней отношений.

Елизавета Ильинична Мещерина с дочерью Валентиной.

Мария Ильинична Гуськова (б). 1890-е гг.

Мещерины. Слева направо: Александра, Николай, Михаил Васильевичи и Лидия Ивановна. 1910-е гг.

Что касается Сашеньки, то судьба ее сложилась печально. Полюбив школьного учителя, она не смогла с ним обвенчаться – братья Мещерины наотрез отказались делить капитал. В довершение всего предложили учителю отступное, и тот уехал в неизвестном направлении. Сашенька чуть было не наложила на себя руки, но потом смирилась и постепенно зачахла. Тоже сюжет для Островского.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу