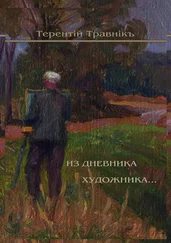

В то же время было бы ошибкой воспринимать грищенковский текст в качестве своего рода словесных «иллюстраций» к его многочисленным акварелям и гуашам, воссоздающим образ древнего города. Да, страницы дневника художника действительно кажутся написанными не маслом, а акварелью, его излюбленной техникой. Так много в них настроения, они наполнены особым восточным «ароматом». Лишь в самых драматичных сценах заметны мазки гуаши. Но не стилистические изыски определяют подлинное своеобразие и уникальность дневника.

Для Грищенко этот город велик во всём – и своим славным прошлым, и своим современным ему униженным положением. Османский Стамбул в понимании автора является таким же полноправным наследником великой ромейской культуры, как и Русь. Именно этим «посылом» определяется своеобразие грищенковского текста. В рамках намеченного им триединства (Византия – Русь – Турция) он упоминает не только многочисленные факты наследования Русью византийской традиции. Перед нами предстаёт гораздо более глубокая и масштабная по своему охвату общность, в которой дающей стороной, наряду с Византией, выступает и её нынешняя наследница – Турция. В силуэтах московских построек автор угадывает не только ниспадающие очертания Св. Софии. В Иване Великом и Сухаревой башне ему видятся стремительно уходящие вверх завершения минаретов, а величественный размах площади перед мечетью Баязида, расположившейся на месте античного Бычьего форума, заставляет вспомнить Ивановскую площадь в Кремле.

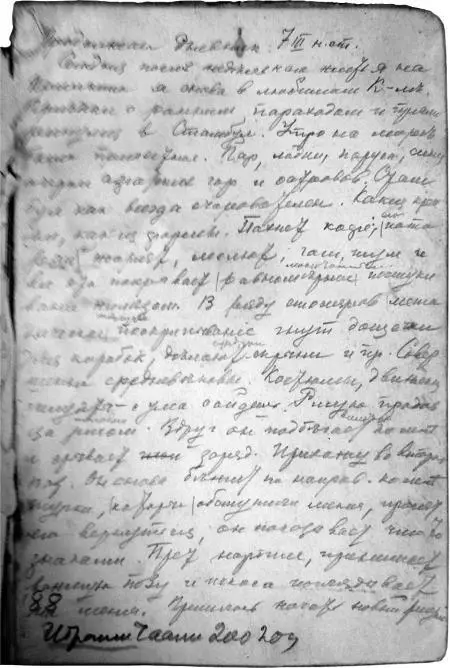

Одна из страниц дневника А. Грищенко.

Внизу – номер телефона

И. Чаллы

Мысль Грищенко о единстве конфессионально различных культур и сегодня кажется крамольной. В тексте дневника она к тому же усложняется введением ещё одной составляющей. Долгие дни, проведённые художником за рассматриванием иранских рукописей в стамбульском музее, лишь укрепили его убеждение, что «персидские миниатюры родственны нам», поскольку «их источником является Византия». Именно влияние персидского искусства, по мысли Грищенко, определяет своеобразие поздней, так называемой «строгановской» школы иконописи. Конечно, художник не был первым, кто заметил поразительную близость между «мелочью» строгановских писем и затейливой орнаментальностью сефевидских рукописей. Но высказаться о ней вслух до него никто так и не посмел. До сегодняшнего дня подобные идеи если и существуют, то лишь на уровне искусствоведческого фольклора. Конечно, они ещё ждут своего осмысления. И дело тут, видимо, не в манускриптах, которые на Русь всё-таки не привозились. Вместо них широким потоком шли узорчатые и лицевые «кызылбашские», как их тогда называли на Руси, ткани, заполненные изображениями мелких фигурок среди условно намеченного пейзажа. До сегодняшнего дня зримым напоминанием об этих связях служат выставленные в Оружейной палате персидский трон Бориса Годунова и подаренный ему же шахом Аббасом кафтан из голубого атласа с вытканными на нём изображениями Искандера. Привозилось и оружие, и изразцы, и керамика, в том числе и османская 12. Очень показательно, что все эти привезённые с Востока предметы не нуждались на Руси ни в какой дополнительной переделке, тем самым красноречиво подтверждая её родство восточному миру.

Неслучайно, читая грищенковские описания о встреченных им на улицах Стамбула турках «с чекменами на плечах, открытыми, как у наших запорожских казаков», об их «синих, вышитых золотом шароварах», невольно видишь перед собой репинских «Запорожцев» с их чубуками и турецкими кафтанами. Словно стремясь поддержать эти сравнения, так часто в разных формах высказываемые на страницах дневника, Грищенко специально для второго издания дневника пишет дополнительные вставки, в которых вспоминает о казацких дружинах, совершавших «на своих челнах дерзкие набеги на берега Анатолии».

Мысль о глубинном родстве двух культур, отталкивающихся в своём развитии от византийского наследия, пронизывает даже те страницы дневника, где приводятся описания бытовых, житейских сцен. Здесь особенно показателен рассказ о встречах художника с представителями местной интеллигенции. Мало кто из его коллег, повторявших на московских диспутах слова о грядущем объединении «с современными восточными художниками для совместной работы» 13, смог воплотить их в жизнь. Грищенко же не просто познакомился, но сумел сблизиться, стать своим среди местных мастеров, завсегдатаев «Османского Монпарнаса», собиравшегося в небольшой греческой кофейне в районе Шишли. Ориентированные в своём творчестве на усреднённые образцы европейских академий, они поначалу с недоверием отнеслись к акварелям художника с их обобщёнными формами и сплошными цветовыми заливками. Но постепенно, не в последнюю очередь благодаря энтузиазму его почитателя и верного друга Ибрагима Чаллы, со временем самого ставшего известным живописцем, работы Грищенко помогли открыть местным художникам красоту форм и изысканность цветовых созвучий их родного города. Поэтому не приходится удивляться тому интересу, с которым турецкие исследователи подходят к дневнику художника, воспринимая его в качестве важного свидетельства общественной и культурной жизни города в начале 1920-х годов 14.

Читать дальше