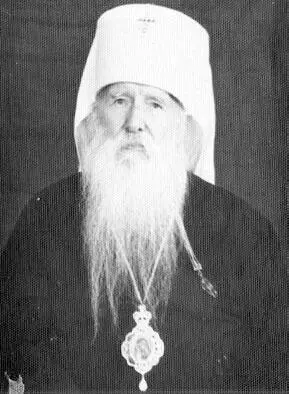

Так как Санталов П. М. решил не вступать в брак и более склонен к монашеству, чем к семейной жизни, то получение им высшего богословского образования весьма важно и для дальнейшего служения его в священном сане с повышенной квалификацией. Сочувствуя его стремлениям, осмеливаюсь к его просьбе присоединить свое ходатайство о приёме его в число студентов Ленинградской духовной академии.

Санталов был послан мною на испытание в Елецкий собор. Настоятель собора и благочинный Елецкого округа архимандрит Исаакий (Виноградов) характеризует Санталова как человека верующего, хорошо (религиозно) настроенного, любящего Дом Божий и службу в нём, обладающего достаточным голосом и слухом, вполне удовлетворительно читающего на клиросе. Отец архимандрит отмечает его послушливость и уживчивость характера.

Долгом своим поставляю свидетельствовать о сем и рекомендовать Санталова для приёма в академию.

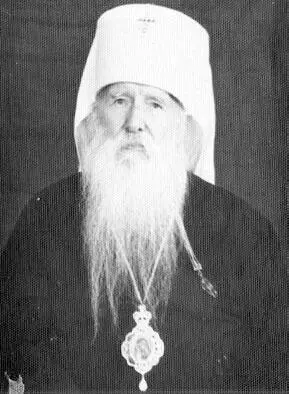

Управляющий Воронежской Епархией Архиепископ Иосиф.

4 сентября 1958 года».

В 1958 году Павел поступил в Ленинградскую Духовную Академию. На первом курсе на «отлично» была оценена его объемная работа «Учение Православной Церкви о Священном Предании», при написании которой использовались труды Иоанна Филевского «Учение Православной Церкви о Священном Предании» (Харьков, 1902 год), «Камень веры» (Кострома, 1886 год), Макария, митрополита Архиепископ Воронежский Московского и Коломенского «Введение в Православное богословие» (Санкт-Петербург, 1872 год). Сохранилось сочинение третьекурсника Павла Санталова «Нравственное значение монашеских обетов». Оно интересно тем, что написано в январе 1961 года, когда рядовым православным была недоступна многая духовная литература. Достаточно перечислить список использованных книг, чтобы понять, насколько важен этот труд: Апраксин А. С. «Аскетизм и монашество», Киев, 1907 год; «О трёх обетах монашества: девстве, нестяжательности и послушании» (автор не указан), Москва, 1845 год; епископ Петр «О монашестве», Москва, 1885 год; Пимен (Валаамский) «В защиту монашества», 1876 год; архимандрит Пимен «Три слова о монашестве», Москва, 1902 год; игумения Таисия «Письма к новоначальной инокине о важнейших обязанностях иноческой жизни», Петроград, 1915 год; Творения Св. Иоанна Златоуста, т. 1, С. Петербург, 1898 год; «Удобнейший путь ко спасению» (автор не указан), Сергиев Посад, 1911 год; епископ Феофан «Напоминание всечестным инокиням о том, чего требует от них иночество», Москва, 1892 год. За сочинение преподаватель поставил Павлу оценку «отлично» с припиской: «Автор старательно и с большим усердием раскрыл содержание темы сочинения».

Архиепископ Воронежский и Липецкий

Павел стремился жить так, как тому учили святые отцы, труды которых он изучал не только для пополнения знаний, но и для духовной пользы. Он решил для себя, что признак истинной спасительной жизни таков: сколько бы кто не совершил душеспасительных дел – оставаться при мысли, что ничего не сделал (Лк. 17:10). Кто смиренномудро себя соблюдает, обнажается благодатью, и ему открывается, что он наг и беден.

Кандидатскую работу по богословию Павел написал по теме «Учение апостола Павла о священстве».

В 1962 году он окончил Духовную Академию со степенью кандидата богословия и был направлен в Воронежскую епархию. Вместе с матерью и сёстрами Павел переехал в Воронеж, где жил его старший брат Серафим.

«Знаете ли вы, кто ближе всех следует за Христом, Господом нашим? Ближе всех следуют за Христом апостолы и девственники. Сначала идут за Христом апостолы, которым он сказал: «Грядите по мне»; далее идут позади Христа девственники, как видел святый девственник Богослов, который говорит: «Сии последуют Агнцу, аможе аще пойдет» (Откр. 14:4). Итак, позади Христа находится место апостольское и девственническое».

Святитель Димитрий Ростовский «Поучение в неделю вторую по Святом Духе»

«Нет, мирской я любви не изведаю, Не любил я и не был любим, Я от прелести дьявольской бегаю, Я любовью небесной томим. Божья Церковь мне будет Невестою, Я же буду ей рад как жених, И, влекомый мечтою небесною, От Невест откажусь я других».

Архимандрит Исаакий (Виноградов)

Отец Николай Овчинников, духовный отец Павла, пытался устроить его семейную жизнь. Павел украшал иконы, вырезая скальпелем под лупой тонкие замысловатые узоры из фольги, которые срисовывал с гардин, тюлевых занавесок и узоров на морозных стёклах. Глядя на это убранство, не верится, что вся эта тончайшая паутина сделана руками. Затем он покрывал работу особой белой краской и обрамлял ею святые образа. Многие брались обучиться у него этому делу, но не хватало терпения. От этой напряжённой работы у Павла воспалялись глаза, и приходилось носить очки.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу