«Братья и сéстры, — сказал он задушевно, — идет Пасхальная неделя. Христос воскресе!»

Коммунистически-ветеранский зал нестройно, но покорно откликнулся робким «Воистину!».

Далее последовало незабываемое.

Батюшка возгласил: «Благословенны буде средства массовой информации!»

И, подумав, добавил: «Электронныя!»

На этом памятном заседании оказался я далеко не случайно.

В ту пору я был членом художественного совета Петербургского телевидения. Недолгая и крайне полезная школа жизни: подобного лицемерия не встречал я еще никогда и нигде. Режиссеры — почтенные и небездарные люди — лучезарно мне улыбались, приглашали в гости, уверяли, что «именно ваше, совершенно неофициальное мнение мне так важно, у вас же такой вкус!». К сожалению, я слишком хорошо знал, что говорили они за моей спиной. В этом смысле один известный редактор и телеведущий, занимавшийся прежде сельским хозяйством, а тогда ставший специалистом по культуре, был куда честнее. На заседании художественного совета он заявил, имея в виду меня и демонстративно ко мне оборотившись: «Нам не нужны эксперты, которые вызывают раздражение еще до того, как начинают говорить!» «Умри, Денис…»

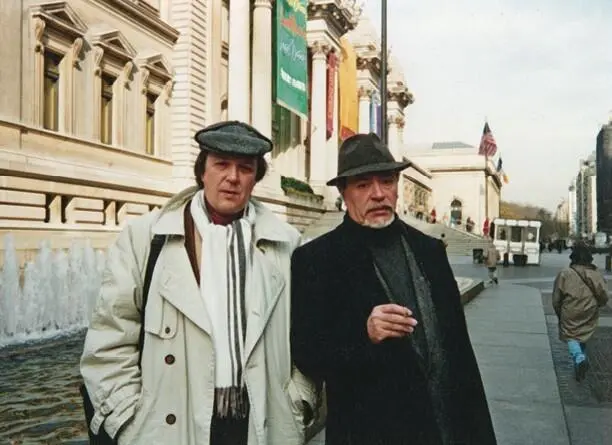

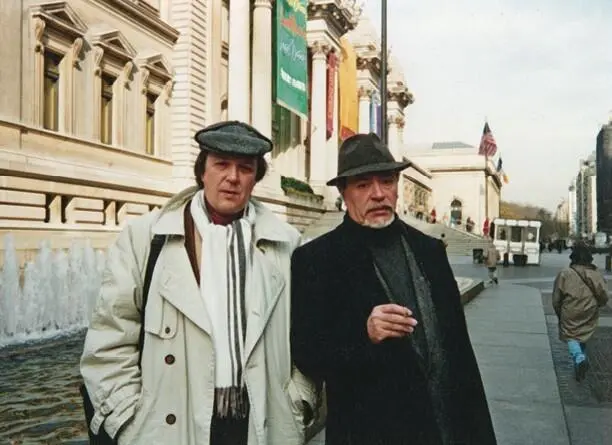

Нью-Йорк. 1991

Начало девяностых — это еще и разгар моей публицистической деятельности, о которой я вспоминаю нынче с некоторым даже умилением. Я выступал по радио и много писал в газеты, в «Невском времени» вел даже рубрику (сейчас бы сказали: «был колумнистом»), которая называлась «Оглянись без гнева». Оттуда-то и выражение «Темная весна» — так называлась первая статья цикла.

Нью-Йорк. С В. Г. Перцем. 1991

В том, что я тогда говорил и писал, помимо пафоса и прекраснодушных призывов, были, как мне кажется, разумные, трезвые суждения. Главное же, чем я и сейчас имею слабость немножко гордиться, — в них не было нытья, мелочных обвинений во все возможные адреса и сохранялся не то чтобы оптимизм, но понимание того, что нельзя его терять в пору, когда появилась свобода и пришла та самая «темная весна».

Когда меня впервые пригласили выступить по радио, редактор робко попросила: «Нельзя ли, чтобы не было полного мрака?». И удивилась, когда мрака не оказалось вовсе.

Я часто вспоминал тогда Достоевского — слова осмеянного и любимого им Степана Трофимовича Верховенского:

«Неужто не понимают, что для приобретения мнения первее всего надобен труд, собственный труд, собственный почин в деле, собственная практика! Даром никогда ничего не достанется. Будем трудиться, будем и свое мнение иметь. А так как мы никогда не будем трудиться, то и мнение иметь за нас будут те, кто вместо нас до сих пор работал, то есть всё та же Европа, всё те же немцы — двухсотлетние учителя наши. К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда».

Святые слова. Но куда злободневнее звучали тогда следующие за этими суждения:

АнтуанВатто. Мецетен. Ок. 1718–1720

Очередь в булочную. 1992

«Вот уже двадцать лет, как я бью в набат и зову к труду! Я отдал жизнь на этот призыв и, безумец, веровал! Теперь уже не верую, но звоню и буду звонить до конца, до могилы…»

Да уж, «звонили» тогда многие, и я не без греха, и, возможно, моя публицистика была в ту пору небесполезна.

Меня восхищает мысль Антония Кемпинского, великого польского психиатра и философа, напомнившего в одной из своих книг о том, что старые крепости строили двухъярусными: в верхней крепости можно было держаться, если нижняя сдавалась. Интеллект и есть наша верхняя крепость; быть может, как раз тогда, в девяностые, и настало время услышать сову Минервы, которая, как известно, вылетает в сумерки. Но испытание свободой оказалось куда более грозным, нежели испытание насилием, и на студеных ветрах вольности люди растерялись.

Главное, что меня спасало, — я сохранял уверенность в необходимости, скажем так, «социального приличия». Свобода требует мужества, и если мы струсим — нам прямая дорога обратно, в безопасную неволю, где все решалось за нас и без нас. Как говорил шофер, слова которого я недавно цитировал: «Раньше мы жили — как в зоне: каждый день работа, три раза в день пайка, в субботу — баня, в воскресенье — кино».

Читать дальше