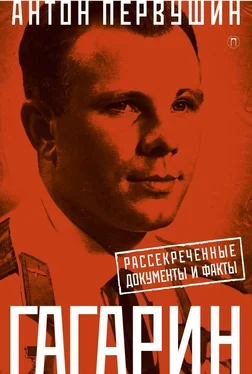

Каждый из космонавтов получил свой самостоятельный раздел, который тщательно увязывался со всеми остальными таким образом, чтобы в совокупности все работы можно было рассматривать как техническое предложение по проекту нового космического корабля. В ходе обсуждения структуры дипломной работы само собой получилось так, что особое место занял Юрий Гагарин. Именно он распределил дипломников по руководителям и лично провел обсуждение темы с Сергеем Королёвым, который помог определить вариант облика «КЛА» для проекта. Сотрудники академии стояли за складные решетчатые крылья, но Королёв предложил заняться более традиционной самолётной компоновкой.

Направления деятельности, выбранные дипломниками, также многое говорят о научно-инженерных предпочтениях членов отряда космонавтов. Юрий Гагарин отвечал за общую методологию использования «КЛА» и выбирал конфигурацию аппарата (аэродинамические формы, размеры несущих элементов, способы посадки), тем самым выступая неформальным «главным конструктором». Систему аварийного спасения аппарата отрабатывал Герман Титов. За расчет аэродинамических характеристик и теплозащиту отвечал Андриян Николаев. Внутреннюю компоновку и расчет весовых характеристик взял на себя Дмитрий Заикин. Силовой установкой занимался Павел Попович, системами ориентации – Евгений Хрунов, топливной системой и жидкостным ракетным двигателем – Валерий Быковский. И так далее.

Окончательный вариант космоплана с рассчитанными геометрическими параметрами был утвержден в 1966 году. По чертежу-эскизу Юрия Гагарина была изготовлена деревянная модель для аэродинамических исследований, получившая название «ЮГ». Дальнейшие исследования выбранной схемы выявили проблему, с которой сталкиваются все конструкторы подобных аппаратов: не удавалось обеспечить балансировку на всех (гипер-, сверх-, транс– и дозвуковых) участках полета. У «ЮГ» это особенно проявлялось на сверхзвуковых скоростях. Через много лет проблему научились обходить за счет автоматического управления с помощью бортовых электронно-вычислительных машин, но Юрию Гагарину ничего не оставалось, как добавить на свой «КЛА» переднее горизонтальное оперение. Легко догадаться, что в качестве стабилизаторов он применил складные решетчатые крылья. При этом, правда, вопрос складывания и выпуска решеток на уровне конкретной конструкции не прорабатывался – его оставили на потом.

К середине осени 1967 года проект аппарата вчерне был «увязан», и начался критический просмотр сделанного. Наличествовала еще одна проблема – крутая предпосадочная траектория. Для консультации был привлечен Александр Андреевич Дьяченко – специалист ВВИА по динамике полета. Ознакомившись с работой, он спросил Гагарина: «А самолет-то вы сажать собираетесь? Или это не обязательно?» И услышал ответ: «В крайнем случае, посажу на парашюте». В результате было выдано резко отрицательное заключение: «В работе крупный дефект: не изучена динамика посадки. Приземление самолета на парашюте – абсурд».

После нескольких дней обсуждения было принято решение по дальнейшим шагам: доработать аэродинамику аппарата, организовать изучение процесса посадки для определения оптимального способа пилотирования, рассмотреть вопрос об установке небольшого воздушно-реактивного двигателя, обеспечивающего посадку. Юрий Гагарин был против последнего решения, ведь оно потребовало бы изменения всего дипломного проекта. Поэтому он пошел другим путем. На кафедре динамики полета был смонтирован моделирующий стенд-тренажер, включавший электронно-вычислительную машину МН-8, кресло летчика с органами управления и регистрирующие приборы, на котором Гагарин самостоятельно провел двести зачетных «посадок». Причем «посадки» совершались как в идеальных условиях, так и с учетом ветра и кривизны Земли, что наряду с улучшением аэродинамики аппарата позволило Гагарину обосновать отказ от дополнительного двигателя. Этот тренажер с полным основанием можно считать первым в нашей стране пилотажным стендом.

В связи с тем, что космонавты собирались завершить обучение в начале 1968 года, в последние несколько месяцев перед защитой они поступили в полное распоряжение академии. Жили в курсантском общежитии и работали по двенадцать-четырнадцать часов в сутки. Для Юрия Гагарина был выделен небольшой кабинет на третьем этаже в аэродинамической лаборатории, где он, завершая дипломную работу, безвыездно трудился с 4 января по 16 февраля. Поскольку именно ему выпало быть «главным конструктором», то и пояснительная записка, подготовленная им, была вдвое объемнее, чем у других космонавтов.

Читать дальше

![Антон Краянский - Пришелец с планеты Земля [СИ]](/books/30121/anton-krayanskij-prishelec-s-planety-zemlya-si-thumb.webp)