Геодезическое отделение Академии Генерального штаба.

Пулковская обсерватория. Военно-топографическая служба и путешествия (1880—1902)

Alea jacta est! (Жребий брошен)!

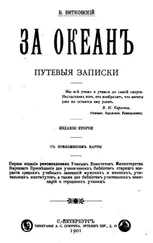

Так получилось, что на геодезическое отделение Академии Генерального штаба в 1880 г. поступил только один слушатель — поручик инженерных войск Василий Васильевич Витковский. Между ведущим профессором этого отделения академиком Алексеем Николаевичем Савичем (1810—1883) и его учеником установились особые отношения.

В. В. Витковский в «Пережитом» отмечал: «Занятия у Савича навсегда остались у меня самыми приятными воспоминаниями. Я особенно горжусь занятиями с Савичем потому, что мне довелось быть последним его учеником».

Академик А. Н. Савич в тот период часто прихварывал и поэтому занимался со слушателем-геодезистом в своей квартире. Это были насыщенные глубоким содержанием беседы выдающегося русского ученого-специалиста в области математики и высшей геодезии с достойнейшим учеником. И благодарный ученик впоследствии посвятил свой первый капитальный труд — книгу «Практическая геодезия» светлой памяти А. Н. Савича. Эпиграфом к «Практической геодезии» послужила проникновенная мысль, высказанная профессором Казанского университета П. И. Котельниковым (1809—1879): «Труд — вот истинный ключ от сокровищницы всяческих знаний! Что устоит от его волшебного прикосновения? Счастлив тот, кто с ранних лет приучен к трудолюбию!»

В ноябре 1882 г. за отличные успехи в науках Витковский получает следующий воинский чин — штабс-капитана.

В 1883 г. после завершения теоретического курса геодезического отделения Академии Генерального штаба В. В. Витковский командируется для прохождения практического курса в Пулковскую обсерваторию.

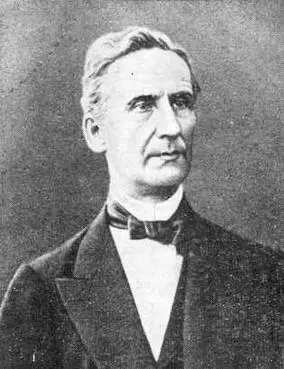

А. Я. Савич (1810—1883)

Это было передовое научное учреждение, равного которому в то время не знала ни одна страна.

Знаменитый французский физик Ж. Био (1774—1862) писал в 1848 г.: «... Ни одно астрономическое учреждение никогда не было так широко задумано, так обдуманно устроено, так богато снабжено, как Пулковская обсерватория... Теперь Россия имеет научный памятник, выше которого нет на свете» [ 4100 лет Пулковской обсерватории. Изд-во АН СССР, 1945, стр. 11.]. Такое же суждение в 1847 г. высказал и директор старинной обсерватории в Гринвиче Д. Б. Эри (1801—1892): «...Ни один астроном не может считать себя вполне усвоившим современную астрономию в ее наиболее разработанной форме, если он не познакомился с Пулковской обсерваторией во всех ее особенностях... Я ничуть не сомневаюсь в том, что одно пулковское наблюдение стоит по меньшей мере двух, сделанных где бы то ни было в другом месте» [5 Там же, стр. 11.].

В. К. Деллен (.1820—1897)

Архитектурный облик этой обсерватории, храма Русской астрономии, а затем астрофизики и службы времени, принадлежит А. П. Брюллову (1798—1877), а ее научным оснащением занимался великий русский астроном — академик В. Я. Струве. (1793—1864).

Ведущим научным руководителем Витковского в Пулкове со второго года занятий был профессор Василий Карлович Деллен (1820—1897). Занятия с ним, так же как и с академиком А. Н. Савичем, оставили у Витковского неизгладимый след до конца жизни.

В. К. Деллен поручил Витковскому детально исследовать новый пулковский горизонтальный круг, изготовленный известным в те годы механиком — членом Международного астрономического общества В. Ф. Гербстом (1842—1908). Идея же этого замечательного астрономического инструмента принадлежала, в основном, самому В. К. Деллену. В результате завершения исследования появилась диссертация В. В. Витковского под названием «Пулковский горизонтальный круг».

Немногие диссертации пулковских военных геодезистов удостаивались такой быстрой, как эта, публикации в Записках Военно-топографического отдела (ВТО) Главного штаба [ 6Записки ВТО Главного штаба, 1885, т. X, ч. 4, стр. 1—70.]. Работа Витковского была исключением. Содержание ее привлекло внимание не только русских, но и зарубежных ученых конца XIX в.: Р. Шумана, В. Банаха — в Германии; Ф. Канторино — в Италии. Благоприятные рецензии этих ученых были опубликованы в астрономических журналах.

Попутно надо отметить, что, будучи еще в Академии, Витковский в 1882 г. представил А. Н. Савичу свою первую чисто математическую работу «Определение орбиты II кометы 1861 года», которую Савич, называвший Витковского «молодым талантливым поручиком», поместил во второй том своего курса «Астрономия» [7 А. Н. Савич. Курс астрономии. Т. 2. СПб., 1883, стр. 349—357.].

Читать дальше