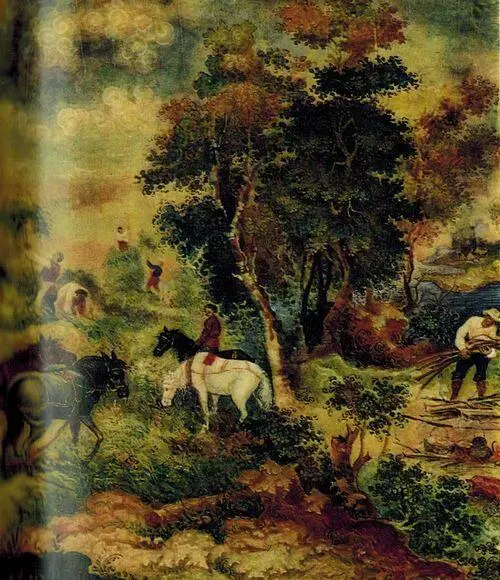

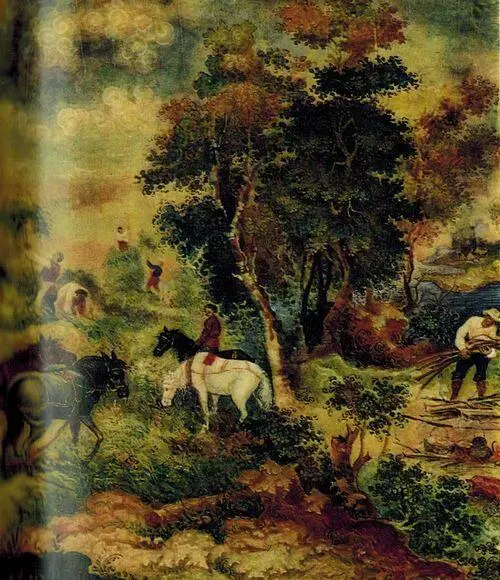

В. Н. Овчинников. Шкатулка «Сенокос». 1934. Деталь

Горки В. Н. Овчинникова очень своеобразны. Их особенность — в лаконичности формы, мудрой простоте и выразительности силуэта. Горки не сложны в построении лещадок и кремешков, но красивы. Они исполнены широкими прозрачными плавями, составленными из локальных красок. Затем темной краской в тон роскрыши сделана теневая роспись по контуру горки, подчеркнуты кремешки. При лаконизме техники контурная роспись имела особое значение, ею Овчинников владел в совершенстве. Притенения выполнялись тоном темнее локальной роскрыши и незаметно входили в ее цвет.

Следующий этап работы начинался необычно: чистыми белилами выплавлялись движки в местах, где должны быть лещадки. Выступающие лещадки делались в полную силу белил; уходящие — ослабленным тоном и мельче по размеру. Затем шла система сплавок тоном светлее локальной роскрыши, через которую сквозили движки. После этого неоднократно выполнялись приплески разными тонами, благодаря чему создавалось цветовое единство. Чистыми белилами выполнялись оживки на кончиках лещадок. Лессировками доводилась насыщенность цвета.

Самобытны и деревья В. Н. Овчинникова. Пышность кроны, многоярусность их членений вместе с выразительностью силуэта создают впечатление монументальности и торжественности. Иногда деревья Овчинникова и более конкретны. В них можно узнать березку, сосну, ель. Крона дерева строится по локальной роскрыши. В произведениях большого размера локальный цвет иногда кажется просто краской; в мелком формате он смотрится менее открытым.

После роскрыши, как правило, Овчинников приступал к теневой росписи, чаще всего умброй. В сложной ажурной форме кроны теневая роспись имеет большое значение и требует выразительности линии. Так же, со вкусом и мастерством, расписывались ствол и веточки дерева.

Затем мастер приступал к работе в светлых частях дерева: белилами разной светосилы выплавлял группы листочков, веточек и моделировал светом ствол дерева. После этого шла сплавка тоном светлее локальной роскрыши и выполнялись неоднократные приплески, обогащая и усложняя цвет. В самых светлых местах оживлялись белилами кончики листочков и веточки дерева. В заключение выполнялась лессировка.

Н. П. КЛЫКОВ

Среди основоположников нового мстерского искусства Николай Прокофьевич Клыков занимает одно из первых мест. Его творчество ведет свое начало от традиций строгановской школы, оно очень декоративно, мажорно по цветовому строю. Заслуга Клыкова в том, что он открыл пейзаж в мстерской миниатюре и использовал в нем характерные особенности местного ландшафта.

Исполнительская техника художника сложна и многодельна. В традиционной основе его живописного метода превалирует чувственное начало. Ранние работы отличаются классичностью формы и цвета новгородского стиля. Так написаны «Комета» и «Земля».

О Клыкове правомерно говорить как о новаторе, который сумел найти образное решение формы в менее условном качестве. Искусство Клыкова непосредственно и душевно. При немногословности, простоте сюжета и композиционного построения его произведения сложны по колориту и технике исполнения. Они представляют собой исключительное явление в мстерском искусстве с точки зрения живописного метода.

Горки Клыкова лишены нарочитой условности строгановского стиля. Они больше напоминают скалистые уступы и равнинную земную твердь. В структуре горок, их живописном решении больше индивидуально-личного, чем традиционного понимания иконописной формы. Над ее графичностью довлеет материальная сущность цвета. Цвет в горках Клыкова фактурен и всегда объединен тонально. Казалось бы, в холодных и теплых цветовых отношениях трудно найти связь, но она постоянно присутствует, особенно в работах Клыкова 1930-х годов.

Н. П. Клыков. Коробка «Дом отдыха». 1935

Роскрышь горок он делал как обычно локальным цветом не в полную силу краски, но с четко заданным цветовым контрастом. Например: синий — желтый, синий — красный, оранжевый — зеленый. Роскрышь делалась им достаточно жидко, не пастозно, с учетом последующей возможности усилить цвет. (Во Мстере нередко делали роскрышь, по местному выражению, «микстурными тонами» — составными, приглушенными по тону.) Теневая роспись горок исполнялась Клыковым не резко. Околоконтурные притенения — прозрачно, в полную силу избранного локального цвета. В светлых частях горки он наносил резко разбельным тоном довольно пастозные движки кремешков. Ими создавалась световая контрастность. После этого различными полутонами писал плави, выполнял неоднократные приплески в переходах от тона к тону. При этом наращивалась цветовая сила. Особенность технических приемов Клыкова заключалась в том, что яркость цвета возникала у него не в роскрыши, а в конце работы. Тональная связь во многом зависела не только от метода плави, но и техники штриховки цветным тоном в переходах в тень и разбельным — в светлых частях горки. Штриховка, как связующее звено, выполнялась после плавей и приплесков. Затем делались тоновые отметочки кремешков, по теплому цвету горки холоднее и по холодному теплее. После этого резко белилами наносились самые кончики кремешков. Работа над горкой заканчивалась лессировкой чистыми прозрачными красками.

Читать дальше